Протекционизм (Protectionism) - это

комплекс государственных мер, направленных на укрепление промышленности и устойчивости экономики страны, за счет развития внутреннего рынка путем его ограждения от иностранной конкуренции

Определение и история протекционизма, его сущность, теория и политика, виды протекционизма и направления его деятельности, тарифные и нетарифные методы протекционизма, инструменты, с помощью которых осуществляется протекционистская деятельность, преимущества и недостатки протекционистской политики, аргументы в ее защиту, протекционизм и фритредерство, протекционистская политика США, Европы, России и Китая

Структура публикации

- Протекционизм - это, определение

- История протекционизма

- Сущность протекционизма

- Теория протекционизма

- Политика протекционизма

- Методы осуществления протекционизма

- Черный протекционизм

- Зеленый протекционизм

- Красный протекционизм

- Виды протекционизма

- Селективный протекционизм

- Отраслевой протекционизм

- Коллективный протекционизм

- Скрытый протекционизм

- Коррупционный протекционизм

- Местный протекционизм

- Направления протекционистской деятельности

- Типичные направления протекционизма

- Пошлины, как средство типичного протекционизма

- Квоты, как механизм протекционизма

- Механизм протекционизма - субсидии

- Валютный контроль, как средство протекционизма

- Целевые направления протекционизма

- Защита молодых отраслей экономики

- Протекционизм в целях экономической безопасности

- Направление протекционизма - занятость населения

- Методы протекционизма

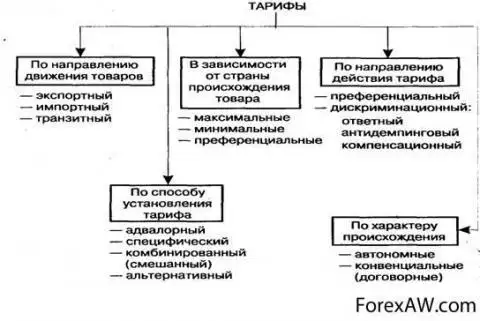

- Тарифные методы протекционизма

- Ввозная таможенная пошлина

- Вывозная таможенная пошлина

- Акцизы

- Налог на добавленную стоимость

- Таможенные сборы

- Результат введения пошлины

- Нетарифные методы протекционизма

- Экспортно-импортные квоты

- Добровольные экспортные ограничения

- Санитарно-технические ограничения

- Инструменты протекционизма

- Таможенное обложение

- Нетарифные барьеры

- Контингентирование

- Лицензирование

- Антидемпинговые правила

- Государственное стимулирование экспорта

- Добровольное ограничение экспорта

- Преимущества протекционизма

- Аргументы в защиту протекционизма

- Недостатки протекционизма

- Протекционизм и фритредерство

- Протекционизм или свободная торговля

- Зоны свободной торговли

- Североамериканская ассоциация свободной торговли

- Европейская ассоциация свободной торговли

- Протекционизм в рамках Евросоюза

- Центрально-европейская ассоциация свободной торговли

- Зона свободной торговли СНГ

- Протенкционизм в рамках Таможенного союза

- Торговые барьеры, как метод протекционизма

- Примеры проведения политики протекционизма в мире

- Протекционизм в Европе

- Протекционистская Европа в XVII столетии

- Протекционизм в Европе в начале XIX столетия

- Западная Европа в конце XIX столетия

- Протекционизм в Европе до и после Второй мировой войны

- Франция и ее протекционистская политика

- Протекционизм во Франции в XVIII столетии

- Протекцистское течение при Наполеоне Бонапарте I

- Протекционизм во Франции с 1840-1847 гг.

- Протекционизм во Франции во времена Наполеона III

- Протекционистская политика Франции 1870-1889 гг.

- Протекционизм во Франции в 1890-1904 гг.

- Протекционистская деятельность Франции 1905-1918 гг.

- Протекционизм во Франции в XX столетии

- Протекционистские меры Франции в настоящее время

- Дискриминация иностранных водителей во Франции

- Защита национальных компаний Франции

- Субсидирование Францией отечественного автопрома

- История протекционизма Великобритании

- Протекционизм в Великобритании XIV-XVI ст

- Протекционизм в Великобритании XVII- XVIII ст

- Протекционизм Великобритании XIX ст

- Протекционизм в Великобритании в XX ст

- Современные протекционистские меры Великобритании

- Защита Англии отечественных автопроизводитеоей

- Сохранение левостороннего движения в Англии

- Американский стандарт электронапряжения в Англии

- Особая система мер в Великобритании

- Протекционизм в Германии

- Протекционизм Германии начало XIX ст

- Протекционистская политика Германии средины XIX ст

- Аграрный протекционизм Германииии конца XIX ст

- Протекционизм Германии во времена правления Гитлера

- Послевоенный германский протекционизм

- Современная политика протекционизма в Германии

- Плата за проезд по автобанам Германии

- Протекционизм в Италии

- Протекционистская политика Италии в конце XІX ст

- Кризис сельского хозяйства Италии в конце XІX ст

- Протекционизм в Италии в начале XX ст

- Протекционистская Италия времен Муссолини

- Протекционизм в Италии в послевоенные годы

- Протекционизм в Италии в средине XX ст

- Протекционизм Италии 1960-х годов

- Протекционизм в Италии в настоящее время

- Протекционизм Италии против поглощения компаний

- Протекционизм Италии в защиту автопрома

- Протекционизм в США

- Протекционизм в США 1808-1816 гг

- Протекеционистская политика США 1824-1833 гг

- Протекционизм в США 1842-1849 гг

- Протекционизм в США после гражданской войны

- Политика протекционизма в США в середине XX ст

- Протекционизм в США на современном этапе

- Запрет на использование иностранной стали в США

- Субсидирование отечественного автопрома США

- Свобода торговли сельхозпродуктами в США

- Протекционизм в России при Петре І

- Протекционизм в России при императрице Анне Иоанновне

- Российский протекционизм при Елизавете

- Протекционизм в России при Екатерине II

- Протекционистская Россия при Александре I

- Политика протекционизма в России при Николае I

- Протекционизм в России в эпоху Александра II

- Протекционизм в России при Александре III

- Николай ІІ и его политика протекционизма

- Протекционизм в России в 1920-1930-е годы

- Проктеционисская политика России 1970-1980-х гг

- Протекционизм в России в настоящее время

- Регулирование цен на импортные лекарства

- Ответ России на санкции ЕС и США

- Импортные пошлины РФ на промышленные товары

- Протекционистская политика Китая

- Протекционизм в Китае в средине XIX ст

- Протекционистская политика Китая в начале XX ст

- Китай и его протекционистская политика в конце XX ст

- Протекционизм в Китае в настоящее время

- Защита Китая национальных компаний от поглощений

- Протекцизм Китая для поддержки автопропрома

- Протекционизм в Японии

- Протекционизм в Японии в XVII-XIX веках

- Политика протекционизма Японии конец XIX начало XX ст

- Протекционизм Японии после Великой дипрессии

- Послевоенный японский протекционизм

- Современная Япония против протекционизма

- Протекционистская политика Индии

- Протекционизм в Индии во время правления Неру

- Протекционистская политика Индиры Ганнди

- Раджив Ганди и его протекционистская политика

- Современная протекционистская политика Индии

- Авто режим допуска иностранных инвестиций

- Защита Индии внутреннего рынка сельхозпродуктов

- Повышение пошлин на ввоз золотых украшений

- Источники и ссылки

- Источники текстов, картинок и видео

- Ссылки на интернет-сервисы

- Ссылки на прикладные программы

- Создатель статьи

Протекционизм - это, определение

Протекционизм - это защита внутреннего рынка, от конкурирующих стран, путём урегулирования таможенных и налоговых барьеров, снижая конкуренцию других стран по сравнению с товарами национального производства. Данная политика была для России XIX-XX вв., государство было вынужденно облагать большими налогами и таможенными пошлинами товары иностранного производства, тем самым давая возможность развиваться национальной промышленности.

Протекционизм - это политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему определённых ограничений. С одной стороны, такая политика способствует развитию национального производства. С другой может привести к усилению монополий, застою и снижению конкурентоспособности экономики.

Протекционизм - это экономическая политика государства, заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка от поступления товаров иностранного производства.

Протекционизм (от лат. protectio - прикрытие, покровительство) - это политика государства, направленная на защиту внутреннего рынка, с одной стороны, и активное поощрение выхода национальных компаний на внешние рынки - с другой.

Протекционизм - это экономическая политика государства, направленная на поддержку национальной экономики.

Протекционизм - это система мероприятий, направленных на охрану национальной промышленности от чужеземного соперничества.

Протекционизм - это обложение таможенными пошлинами иностранных изделий, с целью сократить их привоз, поднять цену, и тем возвысить прибыль владельцев туземных фабрик, производящих такие же изделия, и заработки рабочих, занятых на этих фабриках.

Протекционизм - это экономическое покровительство государства, проявляющееся в ограждении внутреннего рынка своей страны от проникновения на него иностранных товаров, а также в поощрении экспортаконкурентоспособности товаров на внешних рынках.

Протекционизм - это комплекс, состоящий из мер, которые оказывают действие на свободу конкуренции в торговле. Эти меры воздействуют на торговлю с помощью ограничений, которые нацелены на защиту и поддержку национального

Протекционизм - это преднамеренная политика правительств некоторых стран, направленная на повышение барьеров торговли, таких как тарифы и квоты, для того чтобы защитить отечественную промышленность от иностранной конкуренции. товаропроизводителя.

Протекционизм - это экономическая политика государства, направленная на поддержку национальной экономики. Осуществляется с помощью торгово-политических барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами национального производства.

Протекционизм - это теория или практика ограничения торговли между странами в пользу отечественных производителей путем установления тарифов, квот или (чаще всего используемых в наше время) нетарифных барьеров.

Протекционизм - это покровительственная система таможенной политики в капиталистических странах, при которойрой устанавливаются высокие пошлины на ввозимые в страну иностранные товары, конкурирующие с производимыми в стране.

Протекционизм - это политика защиты отечественных производителей от иностранных конкурентов. Суть этой политики состоит в сдерживании ввоза в страну высококонкурентной зарубежной продукции и в покровительстве экспорту товаров национального производства.

Протекционизм - это преднамеренная политика правительств некоторых стран, направленная на повышение барьеров торговли, таких как тарифы и квоты, для того чтобы защитить отечественную промышленность от иностранной конкуренции.

Протекционизм - это экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции. Реализуется посредством финансового поощрения отечественной промышленности, стимулирования экспорта, ограничения импорта.

Протекционизм - это экономическая политика государства, имеющая целью оградить национальный внутренний рынок от иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на ввозимые в страну товары, ограничения или полного запрещения ввоза определенных товаров и др. мер.экспорта капитала, демпинга и т. п.

Протекционизм - это часть государственной экономической политики, направленная на обеспечение преобладания своей промышленности на внутреннем рынке посредством ее ограждения от иностранной конкуренции тамож. пошлинами, а также на поощрение экспорта промышленных товаров.

Протекционизм - это политика государства, поощряющая развитие отечественной промышленности, путем введения высоких таможенных пошлин на иностранные товары или полный запре их ввоза.

История протекционизма

Возник в эпоху первоначального накопления капитала в Европе (XVI-XVIII вв.). Теоретические основы разработаны меркантилистами, связывающими благополучие государства исключительно с активным балансом внешней торговли. Впоследствии начал уступать место принципу свободной торговли. Обоснование дано в работах классиков политической экономии А. Смита и Д.Рикардо. В современных условиях доминирующей тенденцией является либерализация внешней торговли, хотя отдельные элементы протекционизма, особенно в области защиты сельского хозяйства, сохраняются до сих пор.

С лёгкой руки Адама Смита протекционизм XVI—XVIII вв. стали называть меркантилизмом.

И хотя сегодня существуют два разных понятия — протекционизм и меркантилизм, но экономические историки применительно к эпохе XVII—XVIII вв. ставят между ними знак равенства.

А историк П.Байрох уточняет, что начиная с 1840-х гг. меркантилизм стал называться протекционизмом. В XVIII в. протекционизм был господствующей доктриной, признанной ведущими государствами Европы:

- Великобритания;

- Пруссия;

- Австрия;

- Швеция.

. В XIX в. на смену протекционизму пришла доктрина свободной торговли, инициатором которой была Великобритания. Однако и в этот период было много сторонников протекционизма. Среди экономистов, развивавших данное учение, наиболее известным является:

- Фридрих Лист (Германия);

-: Генри Кэри (США);

- Александр Гамильтон (США);

- Жан-Антуан Шапталь (Франция);

- Шарль Дюпен (Франция);

- Адам Мюллер (Германия).

В России активными сторонниками протекционизма являлись:

- Егор Францевич Канкрин;

- Иван Алексеевич Вышнеградский;

- Сергей Юльевич Витте - министры финансов в правительствах Николая I и Александра III, проводившие соответствующую политику;

- также Дмитрий Иванович Менделеев.

Повсеместный переход к политике протекционизма начался в континентальной Европе в конце XIX в., после затяжной экономической депрессии 1870—1880-х гг. После этого депрессия закончилась, и во всех странах, проводивших эту политику, начался быстрый промышленный рост.

В США политика протекционизма наиболее активно проводилась в период между концом Гражданской войны (1865 г.) и концом Второй мировой войны (1945 г.), но в неявной форме продолжалась до конца 1960-х гг.

В Западной Европе повсеместный переход к жёсткой протекционистской политике произошел в начале Великой депрессии (1929—1930 гг.). Эта политика продолжалась до конца 1960-х гг., когда в соответствии с решениями т. н. «Кеннеди-раунда» США и западноевропейские страны осуществили скоординированную либерализацию своей внешней торговли.

Характер протекционизма и соответственно средства торговой политики:

- запрещение ввоза;

- ставки пошлин;

- структура тарифов;

- количественные ограничения и т.д.) изменялись в зависимости от общей экономической политики, проводимой в ту или иную эпоху.

В период первоначального накопления капитала и зарождения капиталистических отношений теоретиками и практиками протекционизм стали меркантилисты, которые требовали у государственной власти защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции. Протекционизм был широко распространён во Франции (протекционистские тарифы 1664 и 1667 Кольбера), Австрийской монархии, многих германских государствах, в России — впервые при Петре I. Таможенная охрана сыграла большую роль в развитии мануфактурной и фабричной промышленности. Под знаком Протекционизм наполеоновская Франция вела экономическую борьбу с Великобританией

Для эпохи домонополистического капитализма характерен «защитный» протекционизм в большинстве стран Западной Европы и США, направленный на охрану национальной промышленности от более развитой промышленности Великобритании, проводившей (с 40-x гг. 19 в.) политику «свободы торговли». Глубокий анализ протекционизма и свободной торговли дали в своих трудах К. Маркс и Ф. Энгельс. Для периода перерастания капитализма в монополистическую стадию характерен «наступательный» протекционизм, который защищает от иностранной конкуренции не слабые отрасли промышленности, а наиболее развитые, высокомонополизированные. Его цель — завоевание внешних рынков. Получение монопольных прибылей внутри страны даёт возможность реализации товаров на внешних рынках по низким, демпинговым ценам.

Современный протекционизм развитых капиталистических государств выражает в первую очередь интересы крупных национальных и международных монополий. Захват, делёж и перераспределение рынков сбыта товаров и капиталов составляют главное его содержание. Осуществляется с помощью сложной системы государственно-монополистических мер, контролирующих и регулирующих внешнюю торговлю.

Усиление интернационализации капиталистического производства и дальнейшее развитие государственно-монополистического капитализма приводят к тому, что наряду с традиционными методами пограничного регулирования растет использование в протекционистских целях внутренних экономических и административных рычагов, а также валютно-финансовых и денежно-кредитных средств, ограничивающих применение иностранных товаров. Составной частью современного протекционизма является аграрный протекционизм (возник во время мирового аграрного кризиса конца 19 в.), защищающий интересы национальных монополий.

Развитие процессов капиталистической интеграции привело к появлению своеобразного «коллективного» протекционизма, который осуществляется с помощью согласованных действий групп развитых капиталистических стран. Примером является внешнеторговая политика стран «Общего рынка». Особенность современного протекционизма — приспособление торговой политики капиталистических государств к новой обстановке, сложившейся в мире.

Протекционизм развивающихся стран носит принципиально иной характер. Их внешнеэкономическая политика направлена на защиту формирующихся отраслей национального хозяйства от экспансии со стороны империалистических держав. Этот протекционизм содействует достижению экономической независимости молодых суверенных государств.

Сущность протекционизма

Как экономическое понятие протекционизм в предельно обобщенном виде означает защиту национальных производителей и вытеснение импортной продукции. Более конкретно под ним понимается и модель экономического роста и построенная на этой модели политика внешней торговли.

Протекционизм остается распространенным явлением в современном мире и таковым останется, несмотря на снижение уровня и масштабов. Более того, инструментарий современной экономической теории в последние десятилетия активно использовался для поиска новых аргументов в пользу протекционизма, что в определенной степени "подпитывает" движение антиглобализма.

Аналитическое обоснование протекционизма сводят к следующим аргументам. Первый связан с принципом субоптимальности, который предполагает, в том числе, и необходимость учета внешних эффектов. Тогда возможно, что потери, которые неизбежно несет протекционизм, будут перекрываться выгодами от положительного внешнего эффекта отрасли, развитию которой способствовал протекционизм. Другой аргумент связан также с признанием, что свободная торговля, а не протекционизм дает выгоду. Но условие этого - оптимальное распределение дохода. Концептуальная база для такого вывода - теорема второго наилучшего.

Живучесть протекционизма в развитых странах связана, во-первых, с возможностью использования оптимальных тарифов, то есть тарифов, при которых потери, вызванные снижением объемов импорта, перекрываются выгодой, вызванной снижением импортных цен. Эта ситуация возможна для страны значимой в качестве покупателя на мировых рынках, то есть страны обладающей монопсонной властью, а такими странами являются в большинстве случаев развитые страны.

Вторая причина связана с существованием политического рынка для протекционизма: существует спрос на протекционистскую политику (со стороны получателей выгоды в отраслях, конкурирующих с импортом) и предложение такой политики (со стороны избранных законодателей и бюрократического аппарата). Одно из проявлений этого рынка - лоббирование, то есть деятельность групп давления в пользу протекционизма.

Третья причина связана с особенностями демократии, в частности более полным представительством в парламенте тех, кто проигрывает от протекционизма. Наконец, сказывается и электоральная привлекательность протекционизма, обусловленная соображениями так называемого здравого смысла. В качестве примера приведем лозунг "потребляем только отечественные товары".

Необходимость протекционизма для развивающихся стран аргументируются следующим образом. Прежде всего, подчеркивается необходимость защиты национального производителя, конкретных предприятий и отраслей, особенно молодых. При этом делаются ссылки и на экономическую историю развитых стран, в которой идея "воспитательного протекционизма" занимала далеко не последнее место в обосновании соответствующей экономической политики. Ряд исследователей считает, что процесс либерализации внешней торговли должен быть связан с уровнем развития экономики, и чем ниже этот уровень, тем более осторожным и постепенным должно быть снижение протекционизма. В таком русле рассуждений протекционизм не может быть заменен политикой открытой экономики, должна определяться лишь его мера.

В развивающихся странах распространена и точка зрения, что протекционистская модель экономического роста более реалистична. Эту точку зрения аргументируют тем, что имеются более широкие возможности защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции, чем возможности заставить развитые страны снизить свои барьеры для товаров из развивающихся стран.

Многие экономисты и политики считают, что протекционизм дает возможность опираться на уже сложившийся рынок и на уже сформировавшуюся структуру спроса, что доказывается импортом товаров, который предполагается ограничить. Наконец, нельзя не учитывать и то обстоятельство, что протекционизм в торговой политике стимулирует иностранные фирмы создавать на территории развивающейся страны "тарифные фабрики", то есть заниматься прямыми инвестициями, цель которых – преодолеть торговые барьеры.

Теория протекционизма

Теория протекционизма в наиболее полном виде была изложена немецким экономистом Фридрихом Листом в середине XIX в. в книге «Национальная система политической экономии». Данная теория опиралась не только на экономическую историю предшествующих столетий, проанализированную в его труде.

Ее появлению предшествовали труды многих экономистов, высказывавших похожие мысли и делавших аналогичные выводы, начиная от:

- англичанина Фрэнсиса Бэкона (1561-1626);

- итальянца Антонио Серра (1613);

- американцами Александром Гамильтоном (1755-1804);

- Гарри Кэрри (1793-1879) – современниками Фридриха Листа.

Одна из основных идей, которую выдвигал и доказывал Фридрих Лист (а до него – ряд других экономистов), заключалась в том, что протекционизм является экономической системой, разработанной человечеством для развития промышленности и роста своего благосостояния, и что этот рост и развитие невозможно обеспечить никаким иным, «естественным», путем.

Протекционизм – «не есть, как утверждали, изобретение спекулятивных голов, а вызван естественным стремлением наций к самосохранению и к обеспечению своего благосостояния и преуспеяния или к установлению преобладания их над другими нациями». «Протекционная политика обеспечивает: развитие промышленности, устойчивую экономику, зависящую в большей мере от развитого внутреннего рынка (а не от нестабильного внешнего), внутреннее благосостояние нации (что бесконечно важнее, чем материальное богатство), рост среднего класса, обеспечивающий политическую стабильность».

«Если одна страна уже достигла преимущества в развитии промышленности, то совершенно невозможно, чтобы и у других наций, благодаря успехам земледелия, вследствие «естественного порядка вещей», как выражается Адам Смит, возникло разнообразное промышленное производство, или чтобы могли выжить те отрасли производства, которые возникли под влиянием вызванных войной торговых перерывов «естественным путем». Эти нации находятся в таком же положении по отношению к нации, достигшей преимущества, в каком находится ребенок или юноша, который вступает в борьбу с взрослым».

Если бы эти нации, только начинающие создавать свою промышленность, неуклонно следовали бы доктрине свободной торговли, то у них были бы уничтожены все остатки промышленности, и они попали бы в «вечное подчинение» иностранному промышленному превосходству.

«Меры протекционизма оправдываются только целями содействия и упрочения национальной промышленности, и только у тех наций, которые обладают обширной и округленной территорией, значительным населением, значительными естественными источниками богатств, развитым земледелием, стоят на высокой ступени цивилизации и политического развития.».

Политика протекционизма

Политика протекционизма ставит своей задачей стимулирование развития национальной экономики и ее защиту от иностранной конкуренции путем тарифного и нетарифного регулирования.

В условиях усиливающегося процесса мировой глобализации исключительно важной становится задача по выработке адекватной политики протекционизма в целях повышения конкурентоспособности товаров на международном и национальном рынках. Активизация государственной политики в определенных сферах позволит отечественным предприятиям быстрее и эффективнее адаптироваться к посткризисным условиям развития глобальной экономики.

Политика протекционизма преследует следующие цели:

- постоянная защита от иностранной конкуренции стратегических отраслей отечественной экономики (например, сельского хозяйства), в случае ущерба которым страна оказалась бы уязвимой в условиях войны;

- временная защита относительно недавно созданных отраслей отечественной экономики до тех пор, пока они не окрепнут настолько, чтобы успешно конкурировать с аналогичными отраслями других стран;

- принятие ответных мер при проведении политики протекционизма торговыми партнерами.

Осуществляется протекционизм посредством введения комплекса прямых и косвенных ограничений импорта:

- таможенных тарифов;

- контингентирования;

- нетарифных барьеров;

- валютных ограничений;

- компенсационных пошлин;

- внутренних налогов и сборов;

- особого режима государственных закупок;

- "добровольных" ограничений экспорта и т.п.

Важнейшими чертами импортного протекционизма развитых капиталистических стран в настоящее время являются повышение роли нетарифных ограничений и селективный характер протекционистских мер — защищается не внутреннее производство в целом, а отдельные отрасли.

Протекционистские меры все чаще вводятся в качестве элемента структурной политики, нацеленной на приспособление национальных производителей к происходящим во всемирном хозяйстве сдвигам. Развитие интеграционных процессов привело к появлению "коллективного протекционизма" — образованию замкнутых группировок, практикующих защиту своих рынков от товаров стран, не входящих в данное интеграционное объединение.

Методы осуществления протекционизма

Протекционизм осуществляется с помощью торгово-политических барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами национального производства. Для протекционизма характерно финансовое поощрение национальной экономики, стимулирование экспорта товаров. В. И. Ленин подчёркивал связь протекционизм с определённым историческим строем общественного хозяйства, с интересами главенствующего в этом строе класса, опирающегося на поддержку правительства: "... вопрос о протекционизме и свободе торговли есть вопрос между предпринимателями (иногда между предпринимателями разных стран, иногда между различными фракциями предпринимателей данной страны)"

Современный протекционизм развитых капиталистических государств выражает в первую очередь интересы крупных национальных и международных монополий. Захват, делёж и перераспределение рынков сбыта товаров и капиталов составляют главное его содержание. Осуществляется с помощью сложной системы государственно-монополистических мер, контролирующих и регулирующих внешнюю торговлю.

Усиление интернационализации капиталистического производства и дальнейшее развитие государственно-монополистического капитализма приводят к тому, что наряду с традиционными методами пограничного регулирования растет использование в протекционистских целях внутренних экономических и административных рычагов, а также валютно-финансовых и денежно-кредитных средств, ограничивающих применение иностранных товаров.

Развитие процессов капиталистической интеграции привело к появлению своеобразного "коллективного" протекционизма, который осуществляется с помощью согласованных действий групп развитых капиталистических стран. Примером является внешнеторговая политика стран "Общего рынка" (см. Европейское экономическое сообщество). Особенность современного протекционизма — приспособление торговой политики капиталистических государств к новой обстановке, сложившейся в мире. Протекционизм развивающихся стран носит принципиально иной характер. Их внешнеэкономическая политика направлена на защиту формирующихся отраслей национального хозяйства от экспансии со стороны империалистических держав. Этот протекционизм содействует достижению экономической независимости молодых суверенных государств.

Основными методами осуществления протекционизма являются:

- черный протекционизм;

- зеленый протекционизм;

- красный (социальный) протекционизм.

Черный протекционизм

Неблагоприятные явления в мировой торговле в качестве ответной реакции порождают рост протекционистских мер в пользу национальных экономик и компаний. C 70-80 гг. ХХ в. протекционизм стоится в основном на нетарифных барьерах. Английский экономист К.Тайлер назвал нетарифные барьеры «черным протекционизмом».

«Черные» протекционисты запутываются в особом противоречии: они преклоняются перед национальным государством и демонтируют его посредством неолиберальной идеологии крестоносцев свободного мирового рынка. Но «черный» протекционизм - не только пойманное за руку противоречие консервативного мышления и поведения: с одной стороны, утверждаются ценности нации (семья, религия, общность, община и т. п.), а с другой - в неолиберальном миссионерском задоре раскручивается экономическая динамика, которая подрывает и уничтожает эти консервативные ценности. Те, кто все больше урезает социальное государство, должны иметь в виду, что при этом подрывается фундамент «социальных гражданских прав» (Т.М. Маршалл), а с ним и политическая свобода.

И, наконец, неолиберальная стратегия глобализма противоречива сама по себе. Она терпит крах, когда ее универсализируют (когда она мыслится универсализированной). Попытка создать рабочие места путем относительного повышения собственной производительности - до известной степени безусловно легитимна. Но в такой стране, как Германия, - ввиду сохраняющегося в ней превышения экспорта промышленных товаров над импортом - начиная с какого-то момента эта попытка является крайне сомнительным предприятием. Полная занятость зависела бы от готовности других стран смириться с еще более высоким дефицитом внешнеторгового баланса.

Этой стратегии тем самым полагаются политические пределы, к тому же она и без того работает вхолостую из-за дальнейшей ревальвации собственной валюты, обусловленной превышением экспорта над импортом. Однако полностью бессмысленным дело становится тогда, когда борьба за наивысшую производительность труда между наиболее промышленно развитыми странами ведется преимущественно в форме снижения (побочных) затрат на заработную плату. Дело в том, что эта безумная гонка может, в конце концов, привести к тому, что всеобщий спрос на рынках с мощной покупательной способностью будет снижаться и пирог, который нужно делить, в результате уменьшится, тогда как собственная доля в пироге останется прежней.

Зеленый протекционизм

Защита внутреннего рынка от конкуренции со стороны иностранных товаров, основанная на установлении экологических стандартов и применении иных норм национального природоохранного законодательства.

Зеленые протекционисты воспринимают национальное государство, как находящийся под угрозой вымирания политический биотоп, который защищает экологические стандарты от вмешательств мирового рынка, и потому - как и находящаяся под угрозой природа - нуждается в защите.

Эко-протекционистская политика, которая хотела бы отстыковать рынки со строгими экологическими регламентациями от рынков с регламентациями менее строгими, может рассматриваться как контрпродуктивная. Она защищает промышленность, экологические стандарты которой относительно независимы от стандартов, принятых в странах с менее развитой экономикой, и препятствует распространению более высоких стандартов в регионах с неразвитым экологическим сознанием, т. е. там, где она с экологической точки зрения исключительно необходима.

Кроме того, экономические затраты, которые возникали бы, если бы подобная политика расстыковки стала бы всеобщей, катастрофически высоки. Они породили бы экономические кризисы в таких размерах, которые на продолжительное время сделали бы осуществление всякой экологической политики невозможным.

Чтобы предупредить возможные недоразумения, заметим: несомненно, некоторые из современных транснациональных производственных цепочек с экологической точки зрения представляют собой просто катастрофу. Крабы из Северного моря, которые по пути в Марокко обрабатываются (чистятся), в Польше упаковываются, а в Гамбурге попадают на рынок, - пример хищнического подхода к экологии. Но с этим нельзя бороться принятием протекционистских мер. В этом случае необходим соответствующий налог на энергоупотребление, который отражал бы реальные транспортные затраты.

Поскольку важнейшие экологические проблемы действительно стали глобальными, в мире, полностью фрагментированном социально и политически, не было бы никакой надежды на решение этих проблем. Положение в самом деле настолько серьезное, что вызывает скепсис. Однако без мировых экономических и политических переплетений, которые в итоге насаждают и ужесточают эко-политические регламентации, ситуация выглядела бы еще хуже.

Нужно четко представлять себе те проблемы, которые несет экономике России зеленый протекционизм. Вспомним введенные ранее запреты на эксплуатацию самолетов российского производства в Европе и Соединенных Штатов из-за шумовых ограничений. Недавно, такие запреты были установлены также в ряде аэропортов Австралии. Зеленый протекционизм может стать существенным барьером и для сырьевого экспорта России.

Борьба с изменением климата предполагает введение налогов или других форм «пограничной углеродной коррекции» для товаров, которые импортируются из стран с менее жесткими законодательными требованиями к выбросам парниковых газов. В США в соответствии с Законом Лейси может быть запрещен импорт товаров по ряду позиций, не имеющих ясного «экологического происхождения». Все это может отрицательно сказаться на производстве и экспорте многих видов сырья. Например, до двух третей объема прямого и опосредованного экспорта лесоматериалов из России в США могут не соответствовать новым требованиям законодательства США.

Можно ожидать, что в перспективе страны-импортеры российской продукции могут потребовать реализации в российских производствах основных принципов экологической ответственности природопользования, исходя из принципа «загрязнитель платит», что будет связано с тарифными и нетарифными ограничениями на ввоз продукции, в цене которой не полностью учтен экологический фактор.

Красный протекционизм

Крассные протекционисты на всякий случай выбивают пыль из костюмов классовой борьбы. Для них "глобализаия" обозначает одно - "мы же говорили". Политика социального компромисса и социальной ответственности в век глобализации оказывается между молотом и наковальней.

Если не снижать социальные затраты и (побочные) затраты на зарплату, будет расти число безработных; но без новых рабочих мест может рухнуть вся система социальных гарантий, построенная на наемном труде. Если теперь объемы наемного труда (измеряемые в рабочих часах на одного работающего) снижаются - не только из-за возможностей экспорта рабочих мест на некогда Дальний, а теперь вполне близкий Восток, в грозные уже по прозвищу «страны-тигры», но, прежде всего, из-за «скачкообразно» выросшей производительности сохранившегося остаточного труд, то социальная политика, которая всецело рассчитывает на наемный труд, попадает, мягко выражаясь, в логическую западню.

Многие поэтому хватаются за радикальное противоядие, предлагая отбросить всю альтернативу, которая порождает эту болезненную ситуацию, т. е. ликвидировать мировую торговлю и государство всеобщего благоденствия, социальное государство. Последнее выбрасывается на свалку истории как отменяемый глобализацией компромисс.

Более мягкий вариант левой ностальгии по социальному государству упускает из виду, что кризис социальных систем не носит конъюнктурного характера. Подходит к концу целая эпоха, столетие, которое началось с социальных законов Бисмарка и, как казалось, в последней трети XX века для одного поколения действительно решило великую задачу: большинству людей на основе участия в наемном труде можно обеспечить жизнь в свободе и безопасности.

Это решение «социального вопроса», в свою очередь, становится социальной проблемой. Но это означает: кто вообще хочет что-то изменить, должен призывать к другой логике, другой морали социальной политики.

Красный протекционизм заключается в защите плодов социальной политики и профсоюзного движения.

Виды протекционизма

Развитие протекционистских тенденций позволяет выделить следующие виды протекционизма:

- селективный протекционизм представляет собой защиту от конкретного товара, или защиту от конкретного государства;

- отраслевой протекционизм — защита определенной отрасли (прежде всего сельского хозяйства в рамках аграрного протекционизма);

- коллективный протекционизм — взаимная защита нескольких объединившихся в союз стран;

- скрытый протекционизм — защита с использованием нетаможенных методов, в том числе методов внутренней экономической политики;

- местный протекционизм;

- коррупционный протекционизм.

Селективный протекционизм

В условиях глобализации особую актуальность приобретает поэтапная мирохозяйственная интеграция, сочетающая открытость к внешнему миру с защитой национальных интересов. В экономике искусство политики заключается в поиске оптимальных для данного места и социального времени отношений между протекционизмом и либерализацией. Преференции для ввоза иностранного капитала и ограничения для импорта товаров должны сочетаться с селективным протекционизмом по отношению к отечественному предпринимательству.

Однако протекционизм нельзя подменять изоляционизмом. Государственная протекция отечественному производителю без соотнесения с либерализацией может лишь затормозить экономическое развитие. Вместе с тем, на период реформ государство обязано исполнять роль гаранта социальной защищенности граждан от негативных последствий открытости к внешнему миру (финансовых и других кризисов)

Отраслевой протекционизм

Отраслевой протекционизм защищает определенные отрасли, прежде всего сельское хозяйство, в рамках аграрного протекционизма.

Наиболее популярным доводом в пользу проведения политики протекционизма является аргумент молодой отрасли. Протекционизм может быть эффективным средством стимулирования развития новой отрасли, которая может значительно увеличить благосостояние страны, но которая не сможет начать развиваться, если не будет защищена от конкуренции импорта. Со временем, при условии соответствующей защищенности, такая отрасль способна достичь внутренней экономии от масштаба (т. е. меньших затрат благодаря эксплуатации большого внутреннего рынка) и приобрести преимущества от различных положительных внешних эффектов (хорошо обученная рабочая сила или эффект обучения в процессе производства).

Коллективный протекционизм

Протекционистская политика, осуществляемая группой стран, объединенных в различные экономические и политические организации и группировки в отношении третьих стран, такие как:

- таможенные союзы;

- валютные союзы;

- региональные объединения;

- экономические объединения и другие.

Скрытый протекционизм

Установлено, что формальное доминирование парадигмы свободной торговли постоянно сталкивается с проявлениями скрытого протекционизма в международной торговле. Находясь в современном экономико-политическом пространстве и имея многочисленные международные обязательства, страны активно используют политику скрытого протекционизма.

На основе анализа торговых барьеров в международной торговле, сделан вывод, что за счет использования институциональных барьеров ведущие экономики мира ограничивают доступ товаров и услуг на свои рынки. Проанализированы примеры использования институциональных барьеров в международной торговле. Установлено, что использование институциональных барьеров значительно сокращает объемы мирового экспорта и динамику развития международной торговли.

Коррупционный протекционизм

Коррупционный протекционизм – деятельность политиков, которая направлена не на благо массового избирателя, а на организованные бюрократические и финансовые группы.

Покровительство отдельным компаниям, лицам и иным акторам рынка со стороны правительства страны. Чаще она выражается в виде предоставления различного рода льгот и преимуществ. Например, предоставление компании отсрочки в платеже процентов по кредиту или предоставление налоговых каникул. Здесь я не использую термин протекционизм в ее значении "защиты от зарубежных компаний", а делают больший акцент на вмешательство государства в экономику для покровительства отдельным компаниям. Протекционизм может принимать и более прямую поддержку. Например, государственное финансирование какой-либо деятельности компании, предоставление займов, грантов и прочих форм прямого финансирования.

Местный протекционизм

Местный протекционизм - это поощрение местного обращения денег. Иногда рассматривается, как защитная реакция местных общин на процессы глобализации и ужесточение международной конкуренции. Местный протекционизм развивается на добровольной некоммерческой основе; субъекты рынка, компании и потребители, согласно неформальным общественным договорённостям отдают преимущество торговым операциям внутри общины или своего региона.

Призывы и реклама «Покупай местное» или «Покупай отечественное» являются одним из видимых проявлений местного протекционизма. Существуют также и более комплексные институты, оказывающие протекционизм местным общинам.

Направления протекционистской деятельности

Важнейшими направлениями протекционизма в настоящее время должно стать повышение роли нетарифных ограничений и селективный характер протекционистских мер: защищается не внутреннее производство в целом, а отдельные отрасли. Протекционистские меры все чаще вводятся в качестве элемента структурной политики, нацеленной на приспособление национальных производителей к происходящим изменениям во всемирном хозяйстве.

Роль и значение протекционизма в современных экономических условиях продолжают оставаться значительными. Государственная защитная политика позволит национальной экономике быстрее и эффективнее адаптироваться к условиям глобальной экономики.

Типичные направления протекционизма

К типичным направлениям протекционистской деятельности относятся повышение рыночных цен на иностранные товары, снижение затрат отечественных производителей или ограничение доступа зарубежных производителей на отраслевой рынок товаров.

К основным средствам типичного направления протекционизма относятся:

- пошлины;

- квоты;

- ограничения административного характера;

- субсидии;

- валютный контроль.

Пошлины, как средство типичного протекционизма

Пошлины - это налоги, которыми облагаются товары, ввозимые в страну из-за рубежа. Наивысшей величины таможенные тарифы США достигли в XX в. после принятия в 1930 г. тарифов Смута-Холи.

К пошлинам относятся, в частности:

- регистрационные сборы, один из важнейших видов косвенного налогообложения, распространяющийся на регистрацию документов, заключение сделок;

- гербовые сборы, который принадлежит к разряду пошлин и взимается путем обязательного в определенных случаях употребления изготовленной государством клейменой бумаги, оплачиваемой гораздо выше действительной ее стоимости, или же накладывания на простую бумагу специальной марки, покупаемой у государства;

- судебные пошлины, которые представляют собой денежну. плату юридических и физических лиц за рассмотрение исковых заявлений и кассационных жалоб судами, а также за выдачу копий документов.

С провозимых через границу государства товаров взимаются таможенные пошлины.

Квоты, как механизм протекционизма

Квоты - это количественные ограничения продаж для импортеров на внутреннем рынке в течение определенного периода времени. В последнее время обычной практикой стало заключение соглашений о торговле или добровольные ограничения экспорта.

В качестве примера можно привести заключенное в 1980 г. соглашение между США и Страной восходящего солнца, касавшееся автомобилей.

Административные ограничения часто включаются в Таможенный кодекс, который определяет экономические, правовые и организационные базисы таможенного дела. Одной из форм таких ограничений является введение товарных стандартов;

Механизм протекционизма - субсидии

Субсидии - это скрытые или открытые платежи правительства частному сектору в обмен на какую-то деятельность, которую правительство желает вознаградить, стимулировать или содействовать этой деятельности.

Предоставление субсидий иногда связывается с отраслью или экспортной активностью отрасли. Такие субсидии получала судостроительная промышленность США, они включали в себя программы кредитования, специальные налоговые стимулы и непосредственное субсидирование.

Валютный контроль, как средство протекционизма

Валютный контроль - это контроль государства за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Валютный контроль ограничивает доступ к инвалюте, необходимой для покупки зарубежных товаров. Валютный курс может регулироваться народным банком, осуществляющим покупку инвалюты на национальную.

Целевые направления протекционизма

Проведение государством политики протекционизма дает возможность:

- защитить молодые отрасли промышленности;

- уменьшить воздействие негативных факторов внешней среды (колебания конъюнктуры мировых товарных рынков, политических);

- обеспечить осуществление комплексных программ развития национальной экономики;

- обеспечить национальную независимость и экономическую безопасность страны в стратегически важных секторах национального хозяйства:

- сельское хозяйство;

- энергетика;

- производство стали;

- химия;

- современная компьютерная техника, необходимая для оснащения вооруженных сил, и т.д.

- создать новые рабочие места и обеспечить занятость населения;

- поддерживать определенную профессиональную структуру занятости и общий образовательный уровень;

- защитить наименее обеспеченные социальные слои населения и гарантировать приемлемый уровень жизни работающих и его повышение на основе реализации социальных программ;

- защитить традиционное для страны производство (металлургия, текстиль и т.д.) и национальных производителей от недобросовестной конкуренции;

- обеспечить стабильность социально-экономического развития страны;

- защитить культурные традиции, внутренний психологический климат;

- обеспечить защиту экологии и охрану окружающей среды;

- обеспечить оборону.

Необходимо отметить, что данные меры должны вводиться не навсегда, а на конечное время, исходя из национальных возможностей вести полноправную конкуренцию. Главная цель протекционизма - увеличение инвестиций в отрасль.

Защита молодых отраслей экономики

Часто считают, что защитные пошлины необходимы для того, чтобы дать возможность утвердиться новым отраслям отечественной промышленности. Временная защита молодых национальных фирм от жесткой конкуренции более зрелых и поэтому на текущий момент более эффективных иностранных фирм позволяет нарождающимся отраслям окрепнуть и стать эффективными производителями. Этот аргумент в пользу протекционизма держится на сомнительном возражении против свободной торговли.

Возражение заключается в том, что при наличии зрелой иностранной конкуренции ни у одной отрасли не было, да не будет, возможности для осуществления долгосрочных мер, направленных на расширение производства и повышение эффективности. Защита молодых отраслей с помощью пошлин скорректирует существующее неправильное размещение мировых ресурсов, исторически сформировалось из-за различий в уровнях экономического развития отечественной и иностранной промышленности. Хотя такая позиция логически верна, необходимо сделать следующие оговорки.

Во-первых, подобные аргументы не имеют отношения к индустриально развитым странам. Во-вторых, в слабо развитых странах очень сложно определить, какая из отраслей является тем новорожденным, который способен достичь экономической зрелости и поэтому заслуживает защиты. В-третьих, в отличие от старых солдат, защитные пошлины могут не исчезнуть, а скорее склонны к сохраняться, даже когда промышленная зрелость будет достигнута. Наконец, большинство экономистов считают, что если нарождающимся отраслям требуется помощь, то для этого существуют более приемлемые способы, чем пошлины. Прямые субсидии, например, обладают тем преимуществом, что они, более открыто, показывают, какой отрасли оказывается помощь, и в какой степени.

Протекционизм в целях экономической безопасности

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности - это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при возможных внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.

Экономическая безопасность органически включена в систему государственной безопасности, вместе с такими её слагаемыми, как обеспечение надежной обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий. Здесь все взаимосвязано, и одно направление дополняет другое: не может быть военной безопасности при слабой и неэффективной экономике, как не может быть ни военной безопасности, ни эффективной экономики в обществе, раздираемом социальными конфликтами. Но, рассматривая те или иные стороны безопасности, нельзя обойти их экономические аспекты.

Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы, которая определяет её способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных интересов.

Направление протекционизма - занятость населения

Как социальная проблема занятость играет определяющую роль в формировании и развитии профессиональных возможностей каждого человека, в становлении и раскрытии его личности. Труд в процессе занятости создает основное богатство общества, обеспечивает его прогрессивное развитие, вносит вклад в социальный прогресс мирового сообщества.

В противовес занятости - безработица негативно влияет на жизненный уровень человека, его семьи; является дестабилизирующим фактором, ведущим к застою, деградации отдельных регионов, социальным потрясениям в обществе. Именно потому, что безработица является серьезной социально-политической проблемой, занятость должна находиться в центре внимания общества и государства, проводимой им социально-экономической политики.

В этом качестве протекционистская политика занятости выступает как совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения и эффективного использования граждан в сфере труда для достижения целей личности и общества. Основой для построения и реализации этой политики является концепция занятости как система взглядов, представлений, раскрывающих характер занятости населения на определенном этапе социально-экономического развития общества. В России концепция занятости прорабатывается в условиях формирования рыночной экономики с социальной направленностью. Ее основные положения изложены в Законе «О занятости населения в Российской Федерации». В этом законе, а также Конституции РФ отражены основные принципы занятости.

Методы протекционизма

Протекционизм представляет собой комплекс, состоящий из мер, которые оказывают действие на свободу конкуренции в торговле. Эти меры воздействуют на торговлю с помощью ограничений и льгот, которые нацелены на защиту и поддержку национального товаропроизводителя.

Все протекционистские меры подразделяются на несколько групп, которые имеют общую направленность, но разные характеристики.

Основными и наиболее распространенными протекционистскими мерами являются:

- тарифные (таможенные пошлины на экспорт и импорт);

- нетарифные барьеры.

Тарифные методы протекционизма

Таможенная пошлина (тариф) как простейший способ осуществления торговой политики представляет собой своеобразный налог, который уплачивается при пересечении товаром границы.

Соответственно различают экспортные и импортные пошлины.

По способу оплаты выделяют несколько видов пошлин:

- специфические пошлины подразумевают установление фиксированного сбора с каждой единицы товара (например, 3 долл. с барреля нефти);

- стоимостная, или адвалорная пошлина устанавливается в виде доли от объявленной стоимости импортируемых товаров (например, существующая в США 25%-ная пошлина на импортируемые грузовики);

- комбинированная пошлина устанавливает размер таможенных выплат при сочетании различных способов обложения. В любом случае результатом введения пошлин становится повышение расходов на ввоз товара в страну.

Введение пошлин является старейшим способом осуществления торговой политики и всегда использовалось в качестве одного из источников государственных доходов. Но истинная цель их использования обычно заключалась не в извлечении дохода, а в защите определенного сектора отечественной экономики от иностранной конкуренции.

Россия защищает отечественную автомобильную промышленность, вводя высокие таможенные пошлины не только на ввоз новых импортных автомобилей, но и используя очень высокие таможенные тарифы на ввоз подержанных автомобилей. При этом решается сразу несколько вопросов: огражден от конкуренции отечественный производитель, поставлено препятствие наводнению внутреннего рынка старыми импортными автомобилями, выработавшими свой ресурс, что положительно сказывается на общем состоянии безопасности дорожного движения в стране, т.е. процесс имеет не только экономическую, но и социальную направленность.

В настоящее время значение пошлин начинает снижаться, так как правительства многих стран предпочитают защищать отечественную экономику с помощью нетарифных барьеров, например импортных квот (ограничений на количество ввозимой продукции) и экспортных ограничений (ограничений экспортируемой продукции, обычно устанавливаемых страной-экспортером по требованию страны-импортера). Тем не менее, знакомство с последствиями использования различных пошлин имеет важнейшее значение для понимания других типов торговой политики. Каковы последствия использования протекционистской политики для экономики?

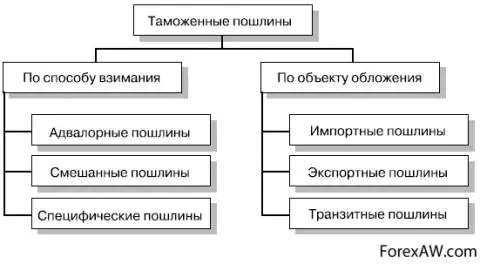

Итак, к таможенным платежам относятся:

- ввозная таможенная пошлина;

- вывозная таможенная пошлина;

- налог на добавленную стоимость;

- акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;

- таможенные сборы.

Ввозная таможенная пошлина

Ввозная таможенная пошлина - это денежный сбор, взимаемый государством при ввозе (импорте) товаров; является средством повышения цен на импортные товары внутри страны и снижения их конкурентоспособности по сравнению с местными товарами; поступает в доходгосударственного бюджета.

Различают:

- фискальные таможенные пошлины устанавливаются с целью получения доходов в государственный бюджет;

- покровительственные представляют собой вид таможенных пошлин, используемых с целью затруднить доступ определённых иностранных товаров на внутренний рынок или их транзит, а также вывоз отечественного сырья и полуфабрикатов на иностранные рынки для создания наилучших условий для отечественной промышленности;

- антидемпинговые применяются в случаях ввоза товаров по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в стране вывоза, если их ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров либо препятствует организации или расширению их производств;

- предпочтительные (преференциальные) устанавливаемые государством с целью создания особо благоприятного режима для одного или нескольких государств при ввозе всех или отдельных групп импортируемых товарови др.

Ставки пошлин устанавливаются в таможенном тарифе. В зависимости от степени обработки изделий действуют три вида ставок - минимальные (на сырье), максимальные (для готовых изделий) и льготные.

Вывозная таможенная пошлина

Вывозная таможенная пошлина - это вид таможенных пошлин, денежный сбор, взимаемый при вывозе (экспорте) товаров; является средством увеличения доходов государственного бюджета за счет развития экспорта и стимулирует поставки товара на внутренний рынок за счет снижения прибылей при экспорте. От вывозной таможенной пошлины. освобождаются иностранные товары и продукты их переработки.

Вывозная таможенная пошлина применяется обычно как временная мера для регулирования торгового и платежного балансов страны. Применяются при вывозе отдельных видов сырья, а т.ж. произведений искусства и старины.

Акцизы

Акцизы - это вид таможенных платежей, взимаемых таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза, относящийся к косвенным налогам.

Акцизы представляют собой пример специального налога, так как налагаются на отдельные виды товаров.

Подакцизные товары - это товары, в цену которых включается косвенный налог (акциз). Подакцизными товарами признаются:

- спирт этиловый;

- спирт коньячный;

- спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 9 процентов;

- алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объемной долей этилового спирта более 1,5 процента, за исключением виноматериалов);

- пиво;

- табачная продукция;

- автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.);

- автомобильный бензин;

- дизельное топливо;

- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

- прямогонный бензин. Под прямогонным бензином понимаются бензиновые фракции, полученные в результате переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а также продуктов их переработки, за исключением бензина автомобильного и продукции нефтехимии.

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) - это косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.

Налоговая ставка НДС в России составляет 18 % и применяется по умолчанию, если операция не входит в перечень облагаемых по ставке 10 % или в перечень со ставкой 0 %.

Таможенные сборы

Таможенные сборы – это платежи, взимаемые должностными лицами таможенного органа за выполнение ими действий по таможенному оформлению и выпуск товаров.

Таможенные сборы взимаются за:

- таможенное оформление (чаще всего именно эту их разновидность и понимают под сборами);

- таможенное сопровождение грузов;

- таможенное хранение.

Сроки и места уплаты таможенных сборов определяются национальным законодательством, ТК ТС не регулирует эти вопросы, хотя довольно подробно описывает процедуру взимания таможенных пошлин и налогов. Также нет четких указаний по процедуре возврата таможенных сборов.

Результат введения пошлины

Введение пошлины повышает цену не только на импортируемый товар, но и на среднюю цену данного товара на национальном рынке, что выгодно национальным производителям данного товара. Этот результат нередко является основной целью тарифной политики государства, заключающейся в защите отечественных производителей от низких цен, которые возникают вследствие конкуренции со стороны импортных товаров.

Однако фактический уровень таможенной защиты, обеспеченный системой тарифов, может существенно отличаться от расчетного. Эффект от введения пошлины может оказаться неодинаковым на разных этапах производства товара. Это можно проиллюстрировать на следующем примере.

Предположим, что автомобиль Ford Focus продается на мировом рынке за 10 тыс. долл. и что стоимость деталей, из которых он собирается, составляет 8 тыс. долл. Теперь сравним две страны: пусть Россия собирается осуществлять сборку автомобилей, а США, уже имеющие сборочное производство, собираются развивать выпуск комплектующих.

Для поощрения отечественной автомобильной индустрии Россия устанавливает пошлину на ввоз готовых автомобилей в размере 20%, позволяя, таким образом, отечественным сборочным предприятиям автомашин поднять их цену с 10 до 12 тыс. долл. В этом случае будет некорректно говорить о том, что сборщики отечественных машин получат лишь 20%-ную защиту своего рынка. До введения пошлины отечественное сборочное производство могло бы существовать только в том случае, если бы стоимость сборки автомобиля составляла не более 2 тыс. долл. (разница между 10 тыс. долл., соответствующими цене готовой машины, и 8 тыс. долл., соответствующими стоимости ее деталей); теперь же оно будет возможно и при стоимости сборки, равной 4 тыс. долл. (разность между 12 тыс. долл. и стоимостью деталей). Таким образом, в данном случае 20%-ная пошлина фактически обеспечит сборщикам отечественных автомобилей полную защиту.

Если предположить, что США для стимулирования отечественного производства комплектующих вводят 10%-ную пошлину на экспортируемые в Россию детали, то для отечественных сборщиков автомобилей цена комплектующих вырастет с 8 тыс. долл. до 8,8 тыс. долл. При стабильных пошлинах на готовые автомобили данная мера сделает сборку машин в отечественных условиях менее выгодной. Ведь до введения пошлины выпуск отечественных машин оказывался рентабельным, если стоимость сборки не превышала 2000 долл. (10 000 - 8000); теперь же, после установления пошлины, стоимость сборки не должна быть выше 1200 долл. (10 000 - 8800). Таким образом, подобная пошлина на комплектующие хотя и обеспечит защиту российским производителям, но степень фактической защищенности снижается.

Аналогичные рассуждения позволяют экономистам разработать методы оценки степени фактической защиты, получаемой конкретными отраслями при введении пошлин или использовании иных типов торговой политики. Разновидности торговой политики, нацеленные, к примеру, на стимулирование промышленного развития, нередко приводят к достижению гораздо более высокой степени защиты внутреннего рынка, чем просто импортные пошлины. Импортная пошлина приводит к увеличению цены товара на внутреннем рынке страны-импортера. При этом отечественное производство в стране-импортере возрастает, а отечественное потребление сокращается.

Рассмотрим сначала выгоды, которые получают отечественные производители. Они сталкиваются с более высокой рыночной ценой, а значит, получают для себя дополнительную выгоду. Выигрыш производителя определяется суммой, вырученной от продажи автомобилей по более высоким, с учетом пошлины, ценам.

Отечественные потребители также столкнутся с увеличением цены, что приведет к ухудшению их материального положения. Теперь рассмотрим, что произойдет в этих условиях с третьим действующим лицом - государством. Очевидно, что оно получит дополнительный доход в виде взимаемой пошлины и подоходного налога с производителей.

Введение пошлины ослабляет стимулы к развитию производства и росту потребления, так как отсутствие конкуренции у производителей и высокие рыночные цены позволяют им самоуспокоиться и не снижать издержки, а эти же цены не позволяют увеличивать объемы торговли и потребления и повышать жизненный уровень народа.

Пошлина поощряет производителей и потребителей действовать так, как если бы импорт был более дорогим, чем он есть на самом деле. Для национальной экономики фактические затраты на дополнительную единицу потребления соответствуют цене дополнительной единицы импорта, но поскольку пошлина делает внутреннюю цену выше мировой (соответственно 12000 и 10000), то потребители снижают объемы своих приобретений до такого уровня, при котором предельная единица товара делает их выгоду равной отечественной цене, включающей в себя ставку пошлины. Таким образом, экономика производит у себя дополнительные единицы товара, которые могут быть куплены за рубежом по более низкой цене.

Нетарифные методы протекционизма

Вторая половина XX в. в целом характеризуется значительным снижением тарифных барьеров, о чем свидетельствуют количественные показатели их динамики: если в конце 40-х гг. средневзвешенный уровень импортных таможенных тарифов в промышленно развитых странах составлял 40-50%, то в середине 90-х гг. эта цифра снизилась до 4-5%.

Снижение тарифных ограничений по внешней форме должно свидетельствовать о нейтрализации протекционистских тенденций. Однако анализ современного состояния международных экономических отношений, наоборот, показывает, что если классические, традиционные методы протекционистских механизмов используются в меньшей мере, то вместо них начинают применяться нетрадиционные методы, которые все равно возрождают протекционистские тенденции.

Расширение протекционистских форм и методов осуществляется в результате использования нетарифных торговых ограничений, которые особенно активно используются индустриально развитыми странами, хотя сами они являются демонстративными сторонниками свободы торговли.

Основными видами нетарифных торговых ограничений являются:

- экспортно-импортные квоты;

- добровольные экспортные ограничения (ДЭО).

Экспортно-импортные квоты

Экспортно-импортные квоты (контингент) - это наиболее распространенный вид нетарифных торговых ограничений. Квотирование (контингентирование) - это ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, разрешенной к ввозу или вывозу из страны. В связи с этим различают импортные квоты и экспортные квоты.

Наиболее известным нетарифным торговым барьером являются импортные квоты, т.е. количественные ограничения импорта, допускаемого в страну ежегодно. Так или иначе, правительство выдает ограниченное число лицензий на легальный импорт определенного количества товаров и запрещает импортировать без лицензии. Поскольку количество лицензированного импорта меньше, чем количество товара, которое люди были бы готовы приобрести, если бы импорт не ограничивался, квоты не только приводят к снижению импорта, но и поднимают внутреннюю цену товара выше мировой, по которой владелец лицензии покупает этот товар за рубежом.

Существуют несколько причин, по которым правительство предпочитает ограничивать импорт с помощью квот, а не тарифов.

Во-первых, это гарантии того, что не произойдет дальнейшего роста конкуренции и расходов на импорт. Квоты гарантируют, что количество импорта будет строго ограничено. Если, например, растущая иностранная конкуренция снижает мировую цену на импортный товар, квота просто ускоряет снижение общего объема затрат на импорт.

Тариф же, наоборот, позволяет через снижение цен привести к росту импортного объема и (если внутренний спрос на импорт эластичен) затрат на импорт, таким образом осложняя любые официальные прогнозы платежного баланса.

Частично квоты предпочитают и потому, что они предоставляют правительству возможность большей административной гибкости и влияния на внутренние фирмы. Как правило, решение, кому предоставить импортные лицензии при системе квотирования, полностью отдается на усмотрение чиновников, и часто последние используют такую власть в своих интересах (например, в целях получения взяток). С их стороны система квот рассматривается как возможность лоббирования интересов отдельных групп, в то время как тариф является источником государственных доходов, к которым они не имеют доступа.

Таковы некоторые причины, по которым государственные чиновники и сторонники протекционизма часто предпочитают квоты. При этом очевидно, что ни один из этих аргументов не говорит в пользу того, что квоты приносят стране в целом какую бы то ни было пользу. Но, в общем, квота может быть не хуже эквивалентного тарифа. Она может оказаться хуже тарифа лишь при двух условиях: если квота создает нового монополиста или если порядок распределения лицензий неэффективен.

В условиях тарифных ограничений количество ввозимых и вывозимых товаров не регламентируется, требуется лишь оплатить ставку тарифа по количеству, таможенной стоимости или их сочетанию. Квотирование ограничивает объемы внешней торговли определенным количеством тонн, штук, литров. Государство выдает лицензии на экспорт или импорт ограниченного объема продукции и накладывает запрет на нелицензированную торговлю.

Кроме того, квоты отличаются от тарифов тем, что абсолютно нивелируют воздействие внешней конкуренции на внутренние цены. И, наконец, импортные квоты изолируют внутренний рынок от проникновения новых и новейших иностранных товаров сверх выданной лицензии. В результате квотирование становится серьезным и сильным методом протекционистской политики.

Имеются также и существенные качественные отличия квот от тарифов: изменение тарифов регламентируется национальным законодательством в рамках международных соглашений, поэтому правительство не имеет права самостоятельно повышать тарифы. В этом случае оно ужесточает импортные квоты, делает внешнеторговую политику глубоко селективной посредством распределения лицензий между конкретными предприятиями.

Добровольные экспортные ограничения

Количественные ограничения импорта могут нанести стране даже больший ущерб, чем тарифы, путем завоевания иностранными экспортерами монопольной власти. Именно такой странный результат может быть получен от использования добровольных экспортных ограничений (ДЭО).

Добровольные экспортные ограничения - это разновидность экспортной квоты. В рамках добровольных экспортных ограничений страны-экспортеры принимают на себя обязательства по ограничению экспорта в конкретную страну. Видимость добровольности покрывает стремление избежать со стороны партнеров более серьезных и жестких протекционистских ограничений. По существу ДЭО являются вынужденной мерой, и, как ни странно это звучит, импортирующая страна фактически предоставляет экспортерам силу монополии, заставляя их принять ее, и называет это «добровольным» действием.

С 70-х гг. XX в. эта специфическая форма количественного ограничения импорта стала распространяться. Однако ДЭО, вводимые страной-экспортером, имеют для страны-импортера более негативный результат, чем условия действия тарифов или импортной квоты, поскольку в этом случае цены на ввозимые товары, как правило, становятся более высокими, чем в случае тарифных ограничений или квотирования импорта.

ДЭО используются крупной, мощной державой как арьергардное действие по защите тех своих отраслей промышленности, которые не выдерживают конкуренции с наплывом импортных товаров. США неоднократно прибегали к ДЭО в своих отношениях с азиатскими странами и другими поставщиками импорта в США в 60-х гг. XX в. Сначала в отношении импорта одежды и текстиля, затем стали, автомобилей и других товаров правительство США было вынуждено наложить строгие ограничения, потому что столкнулось с серьезным протекционистским лобби. Но правительство США стремилось избежать неприятной ситуации, которая могла сложиться, если бы пришлось ввести импортные квоты, идущие вразрез с правилами ГАТТ, потому что США возглавляли мировое движение за свободную торговлю. В такой ситуации США пришлось оказать давление на иностранных поставщиков и заставить их согласиться ограничить количество импортируемого в страну товара.

Самым наглядным примером такого политического решения, в котором протекционизм смешался с желанием сохранить лицо защитника свободной торговли, является ситуация 1981 г. на автомобильном рынке США. Тогда растущие продажи японских автомобилей завоевывали все большую долю американского рынка. Американские рабочие, занятые в производстве автомобилей, теряли рабочие места, а компании несли убытки. Конгресс был готов поддаться протекционистскому давлению и ввести, если потребуется, жесткие импортные квоты.

Перед президентом Рональдом Рейганом встала серьезная проблема. В марте 1981 г. его кабинет обсуждал возможность введения квот на импорт японских автомобилей. Р. Рейган предложил японской стороне «добровольно» ограничить экспорт, и японская сторона согласилась. Эти ограничения являлись сдерживающими вплоть до 1987 г., когда американский спрос на автомобили снизился из-за восстановления национальной отрасли и открытия японских фирм на территории США.

Европейский союз и Канада также неоднократно прибегали к ДЭО как основной форме импортного ограничения. Среди стран, которые были вынуждены добровольно ограничивать свой импорт, можно назвать Японию, Корею и страны Центральной и Восточной Европы с переходными экономиками; а среди продукции, которой коснулись подобные меры,

- текстиль;

- одежда;

- сельскохозяйственная продукция;

- сталь;

- обувь;

- электроника;

- автомобили;

- механические станки.

Уругвайские соглашения нанесли сокрушительный удар по ДЭО, призвав к их окончательному искоренению.

В рамках ГАТТ эти соглашения относились к нелегитимным мерам «серой зоны». В рамках ВТО Соглашение о защитных мерах содержит обязательство стран-членов ВТО не применять добровольные ограничения экспорта и подобные меры.

Санитарно-технические ограничения

Кроме трех основных к нетарифным торговым ограничениям относятся также разновидности скрытого протекционизма, в условиях которых контролируется дотаможенное движение товаров, т.е. сама возможность участия товаров в импорте и экспорте. К ним относятся санитарно–технические и валютные ограничения импорта товаров.

К санитарно–техническим ограничениям относятся следующие их виды:

- обязательное соблюдение национальных стандартов;

- сертификаты качества импортной продукции;

- требования к специфической маркировке и упаковке товаров;

- требования к экологическим характеристикам товаров потребительского назначения и товаров производственного назначения.

Санитарно–технические стандарты являются выражением стремления государств в рамках преодоления таможенных ограничений оградить нацию от продукции, наносящей ущерб жизни и благосостоянию ее граждан.

Инструменты протекционизма

Современная система протекционистских мер, направленных на создание национальным производителям наиболее благоприятных условий на внутреннем и внешнем рынках, охватывает различные направления. Наиболее часто встречаются:

- таможенное обложение (тарифные барьеры);

- нетарифные барьеры;

- контингентирование;

- лицензирование;

- антидемпинговые правила;

- государственное стимулирование экспорта;

- добровольное ограничение экспорта.

Таможенное обложение

Таможенное обложение (тарифные барьеры), предполагающие использование покровительственных пошлин для затруднения ввоза в страну или, что встречается реже, вывоза из нее определенных видов продукции.

Для облегчения ведения национальными производителями конкуренции с иностранными корпорациями, как правило, устанавливаются высокие таможенные пошлины при импорте готовой продукции и полуфабрикатов, особенно предметов роскоши, а более низкие - при импорте сырья и материалов.

Нетарифные барьеры

Нетарифные барьеры - это ограничительное регулирование внешней торговли, представляющее собой совокупность экономических и административных мер, не связанных с применением обычных таможенных пошлин. Роль нетарифных барьеров возрастает в условиях снижения таможенных пошлин.

Существует до 500 различных видов нетарифных ограничений, которые охватывают ок. 18% мировой торговли. В развитых странах нетарифные ограничения применялись в отношении 17% импорта (50% чёрных металлов, 44% сельскохозяйственных товаров, 25% текстильных изделий), а в развивающихся странах - св. 40% их импорта (50% импорта продовольствия).

Основная форма нетарифных барьеров - количественные ограничения, которые предполагают установление квот на импорт.

Контингентирование

Контингентирование - это установление определенной квоты на экспорт или импорт отдельных товаров или товарных групп, в пределах которой внешнеторговые операции осуществляются относительно свободно. На практике - это список товаров, свободный ввоз или вывоз которых ограничен процентом от объема или стоимости их национального производства. На деле такие экспортные ограничения являются вынужденными: вводятся либо в результате политического давления страны-импортера, либо под влиянием угроз применить более жесткие протекционистские меры.

Лицензирование