Государственный департамент США (United States Department of State) - это

основное ведомство внешней политики США, правительственное учреждение исполнительной власти США, выполняющее функции министерства иностранных дел США, основанное в 1789 году

Определение Государственного департамента США, особенности внешней политики США, деятельность Госдепартамента США, навязывание демократии правительством США, государственные перевороты США в Вьетнаме, Гренаде, Панаме, Сомали, Иране, Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, справочная информация о Госдепе США, государственный секретарь США

Структура публикации

- Государственный департамент США - это, определение

- Особенности внешней политики США

- Деятельность Государственного департамента США

- Смена правительств Госдепом США в странах мира

- Война США против Вьетнама (1965-1973)

- Роль Госдепа в развязании войны во Вьетнаме

- Интересы США на территории Вьетнама

- Ход военной операции США во Вьетнаме

- Раскрытие правды о войне США во Вьетнаме

- Виновность Госдепа США в развязывании войны

- Последствия войны Госдепартамента во Вьетнаме

- История вторжения США на Гренаду (1983)

- Предпосылки развития конфликта на Гренаде

- Свержение США Госдепом Мориса Бишопа

- Причины вторжения армии США на Гренаду

- Ход военного конфликта между США и Гренадой

- Провал государственного переворота на Гренаде

- Госдепартамент США против Ирана (1980-1988)

- История американо-иранского конфликта

- Политические причины конфликта с Ираном

- Экономические причины конфликта с Ираном

- Свержение иранского шаха Мохаммеда Реза

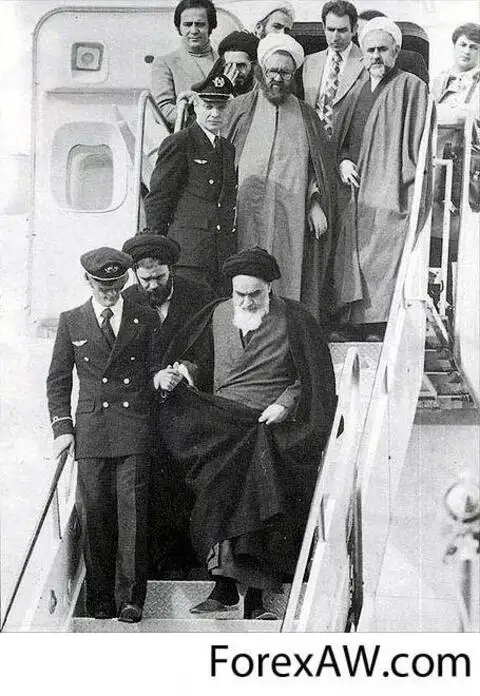

- Приход к власти противника США Хомейни

- Развитие ядерной программы Ирана

- Западные санкции в отношении Ирана

- Иранский конфликт в наше время

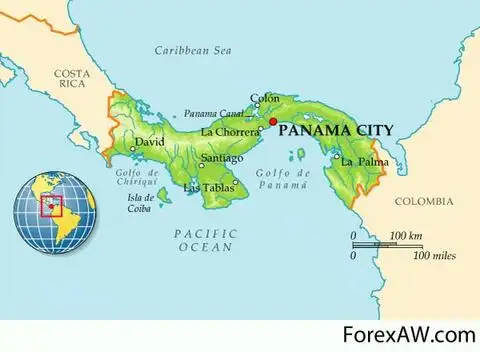

- Восстановление демократии в Панаме (1989-1990)

- События, предшествующие вторжению США

- Санкции Госдепа США в отношении Панамы

- Развитие панамского конфликта с США

- Официальные причины вторжения США в Панаму

- Ход военного конфликта между США и Панамой

- Свержение Госдепом США Мануэля Норьеги

- Приход к власти проамериканского Г. Эндара

- Итоги военного переворота Госдепом США

- Смена политического режима Болгарии (1990)

- Свержение правительства Анголы (1992)

- Навязывание демократии в Сомали (1992-1994)

- Предпосылки распада Республики Сомали

- Пропагандистская работа Госдепа США в Сомали

- Несостоявшаяся демократия в Республике Сомали

- Вторжение "миротворческой" армии США в Сомали

- Политическая обстановка в Сомали сегодня

- Установление власти Б. Ельцина в России (1993)

- Этнические чистки Госдером США в Руанде (1994)

- Борьба Госдепа США с сепаратистами Мексики (1995)

- Спонсирование гражданской войны в Руанде (1996)

- Попытка смены режима в Республике Конго (1996)

- Ракетные удары Правительства США по Судану (1998)

- Война Госдепартамента США против Югославии (1999)

- Причины агрессии Госдепа США против Югославии

- Цели и задачи Госдепартамента США в Югославии

- Предвоенная пропаганда Госдепа США в Югославии

- Свержение врага США Слобадана Милошевича

- Хронология войны США против Югославии

- Этнические чистки США в Югославии

- Последствия правления "демократии" в Югославии

- Роль Госдепа в конфликте в Афганистане (с 2001)

- Антитеррористическая операция в Афганистане

- Цели Госдепартамента США в Афганестане

- Участники конфликта в Афганестане

- Потери всех сторон конфликта войны

- Вывод войск США с территории конфликта

- Последствия афганистанского конфликта

- Попытка госпереворота в Венесуэле (2002-2004)

- Пропагандистская деятельность Госдепа США

- Частичное свержение врага США Уго Чавеса

- Назначение нового президента П. Кармона

- Роль Госдепа в военном перевороте Венесуэлы

- Госдеп США и вторжение в Ирак (2003-2011)

- Причины военного конфликта в Ираке

- Роль нефти в иракском конфликте

- Повал режима Саддама Хусейна

- Хронология конфликта США - Ирак

- Последствия военного конфликта в Ираке

- Варианты развития будущей ситуации в Ираке

- Военная интервенция Сирии Госдепом (с 2003)

- Стороны военного конфликта в Сирии

- Причины гражданской войны в Сирии

- Что Госдепартаменту США нужно в Сирии?

- Неугодный Госдепу США Башар Асад

- Россия против вторжения США в Сирию

- Возможное развитие ситуации в Сирии

- Первая проамериканская революция в Украине (2004)

- Финансирование Оранжевой революции Госдепом

- Проамериканский президент Виктор Ющенко

- Государственный переворот США на Гаити (2004)

- Попытка переворота в Экваториальной Гвинее (2004)

- Военный конфликт Грузии против Южной Осетии (2008)

- Приход к власти прозападного М. Саакашвили

- Предыстория развития конфликта Грузии с Осетией

- Осетинская девочка разоблачила Госдеп США

- Участие военных США в грузинском конфликте

- Ход военного конфликта Грузии и Южной Осетии

- Результаты грузинского военного конфликта

- Государсвенный переворот в Тунисе (2010-2011)

- Незаконное вторжение США в Пакистан (2011)

- Государственный переворот в Египте (2011)

- Участие Госдепа США в египетской революции

- Свержение неугодного США Хосни Мубарака

- Победа проамериканского кандидата на выборах

- Конфликт в Ливии при вмешательстве США (2011)

- Причины военного конфликта в Ливии

- Богатство природными ресурсами Ливии

- Военная интервенция Ливии Госдепом США

- Свержение режима Муаммара Каддафи

- Масштаб последствий ливийского кризиса

- Зачем Госдепу понадобилась война в Ливии?

- Переворот в Египте при поддержке Госдепа (2013)

- Свержение президента Египта Мухаммеда Мурси

- Разгон демонстрансов силовыми структурами

- Официальная позиция Госдепартамента США

- Проамериканский президент Адли Мансур

- Суд над бывшим президентом Мухаммедом Мурси

- След США в украинской революции (2013-2014)

- Особенности украинского конфликта

- Силовой государственный переворот в Украине

- Все стороны украинского конфликта

- Свержение режима Виктора Януковича

- Назначение проамериканского правителства

- Роль Госдепа США в революции на Украине

- Будущее отношений Украины и России

- Планы США относительно России (2011-2013)

- Массовые акции протестов под эгидой Госдепа

- Владимир Путин - самый главный враг США

- Попытка проведения революции в Росии

- Результаты массовых протестов опозиции в Росии

- Госдепартамент о суде над участниками болотной

- Враги Государственного департамента США

- Ликвидированные враги Госдепа США

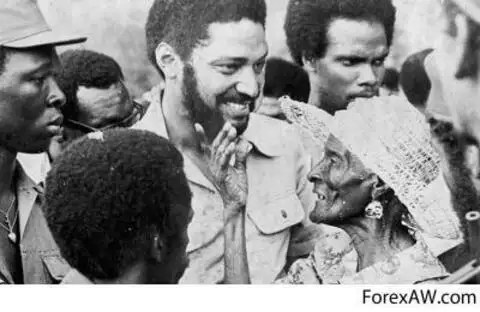

- Премьер министр Гренады Морис Бишоп

- Свергнутый президент Югославии Сл. Милошевич

- Террорист мира номер один Усама бен Ладен

- Команданте Кубинской революции Эрнесто Че Гевара

- Неугодный Америке президент Румынии Н. Чаушеску

- Президент и национальный лидер Ирака Саддам Хусейн

- Ливийский лидер и глава страны Муаммар Каддафи

- Неформальный палестинский лидер Ясир Арафат

- Первый глава Республики Конго Патрис Лумумба

- Президент Нигерии Муртала Рамат Мухаммед

- Диктаторский президент Республики Корея Пак Чон Хи

- Не убитые враги Государственного департамента

- Свергнутый иранский шах М. Реза (1980, умер)

- Высший руководитель Ирана Хомейни (1989, умер)

- Президент Венесуэлы Уго Чавес (2013, умер)

- Президент России Владимир Путин (жив)

- Бывший президент Ирана М. Ахмадинежад (жив)

- Действующий президент Боливии Моралес (жив)

- Президент Никарагуа Даниэль Ортега (жив)

- Действующий президент Эквадора Корреа (жив)

- Лидер Панамы Мануэль Норьега (в заключении)

- Кубинский революционный правитель Кастро (жив)

- Нынешний президент Сирии Башар Асад (жив)

- Сторонники политики Госдепартамента США

- Проамериканский президент Колумбии А. Урибе

- Первый президент России Борис Ельцин

- Бывший президент Украины В. Ющенко

- Президент Грузии в отставке Михаил Саакашвили

- Опозиционный российский политик Борис Немцов

- Враг государства Российского - Алексей Навальный

- Опозиционно настроенный Гарри Каспаров

- Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский

- Новый премьер-министр Украины Арсений Яценюк

- Бывший проамериканский президент Египта М. Мурси

- Разоблачающий веб-сайт Викиликс о Госдепе США

- Публикация дипломатической переписки США

- Продолжение работы сайта Wikileaks сегодня

- Справочная информация о Госдепартаменте США

- История Государственного департамента

- Цели и миссия Госдепартамента США

- Функции Государственного департамента

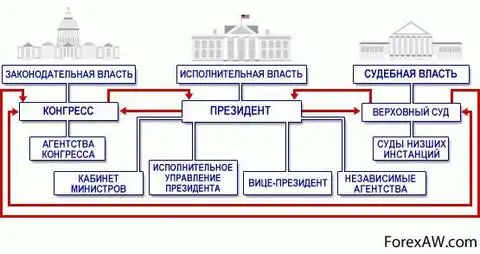

- Структура Госдепартамента США

- Государственные секретари США

- Томас Джефферсон (1790-1793)

- Эдмунд Рэндольф (1794-1795)

- Тимоти Пикеринг (1795-1800)

- Джон Маршалл (1800-1801)

- Джеймс Мэдисон (1801-1809)

- Роберт Смит (1809-1811)

- Джеймс Монро (1811-1817)

- Джон Куинси Адамс (1817-1825)

- Генри Клей (1825-1829)

- Мартин Ван Бюрен (1829-1831)

- Эдвард Ливингстон (1831-1833)

- Луис Маклэйн (1833-1834)

- Джон Форсайт (1834-1841)

- Дэниел Уэбстер (1841-1843)

- Абель Паркер Апшер (1843-1844)

- Джон Кэлхун (1844-1845)

- Джеймс Бьюкенен (1845-1849)

- Джон Клейтон (1849-1850)

- Дэниел Уэбстер (1850-1852)

- Эдвард Эверетт (1852-1853)

- Уильям Л. Марси (1851-1857)

- Льюис Касс (1857-1860)

- Джеремайя Блэк (1860-1861)

- Уильям Сьюард (1861-1869)

- Элияху Уошберн (1869)

- Гамильтон Фиш (1869-1877)

- Уильям Эвартс (1877-1881)

- Джеймс Блейн (1881)

- Фредерик Фрелингуйсен (1881-1885)

- Томас Баярд (1885-1889)

- Джеймс Блейн (1881-1892)

- Джон Фостер (1892-1893)

- Уолтер Гришам (1893-1895)

- Ричард Олни (1895-1897)

- Джон Шерман (1897-1898)

- Уильям Руфус Дэй (1898)

- Джон Мильтон Хей (1898-1905)

- Элиу Рут (1905-1909)

- Роберт Бэкон (1909)

- Филандер Чейз Нокс (1909-1913)

- Уильям Брайан (1913-1915)

- Роберт Лансинг (1915-1920)

- Бейнбридж Колби (1920-1921)

- Чарльз Эванс Хьюз (1921-1925)

- Фрэнк Келлог (1925-1929)

- Генри Стимсон (1929-1933)

- Корделл Халл (1933-1944)

- Эдвард Стеттиниус (1944-1945)

- Джеймс Бирнс (1945-1947)

- Джордж Маршалл (1947-1949)

- Дин Ачесон (1949-1953)

- Джон Даллес (1953-1959)

- Кристиан Гертер (1959-1961)

- Дэвид Дин Раск (1961-1969)

- Уильям Роджерс (1969-1973)

- Генри Киссинджер (1973-1977)

- Сайрус Вэнс (1977-1980)

- Александр Хейг (1981-1982)

- Джордж Шульц (1982-1989)

- Джеймс Бейкер III (1989-1992)

- Лоренс Иглбергер (1992-1993)

- Уоррен Кристофер (1993-1997)

- Мадлен Олбрайт (1997-2001)

- Колин Пауэлл (2001-2005)

- Кондолиза Райс (2005-2009)

- Хиллари Клинтон (2009-2013)

- Джон Форбс Керри (с 2013)

- Доклады Госдепа о правах человека

- Источники и ссылки

- Источники текстов, картинок и видео

- Источники интернет-сервисов

- Ссылки на прикладные программы

Государственный департамент США - это, определение

Государственный департамент США - это своего рода министерство иностранных дел США. Фактически Госдепартамент США яляется ведомтвенным учреждением исполнительной власти США по внешней политике. Возглавляет Госдеп США Государственный секретарь. С момента основания Госдепартамента США в 1789 году на этой должности побывало уже 68 испольнителей. Сегодня должность Госсекретаря занимает Джон Керри. Именно он отвечает за ведение иностранных дел США. Основной функцией Госдепа США со времен "холодной войны" является проведение государственных переворотов в разных странах мира. В США даже был введен термин для определения этого процесса - навязывание демократии.

Государственный департамент США - это исполнительный департамент (фактически министерство) в правительстве США, выполняющее функцию министерства иностранных дел. Возглавляется Государственным секретарем. Образован в 1789 году. Первым госсекретарём США стал Томас Джефферсон. С 1 февраля 2013 года департамент возглавляет Джон Керри, сменивший на этом посту Хиллари Клинтон.

Государственный департамент США - это ведомство внешней политики США, основанное в 1789. Пост государственного секретаря США аналогичен должности министра иностранных дел в большинстве других государств. Государственный секретарь является четвертым по порядку замещения президентской власти лицом. Кандидатура на пост госсекретаря назначается президентом и утверждается сенатом.

Государственный департамент США - это правительственное учреждение США, в ведении которого находятся внешняя политика и дипломатическая служба (министерство иностранных дел). Государственный департамент находится в здании имени Гарри Трумэна, в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Туманное Дно (англ. Foggy Bottom ) - Метони, шутливое название Государственного департамента. Происходит от названия болотистой когда-то местности, на которой размещается это учреждение. Подразделение Госдепартамента США - Бюро по демократии, правам человека и труду публикует ежегодный доклад Поддержка США прав человека и демократии в мире.

Государственный департамент США - это Госдеп США. Госдепартамент США входит в структуру исполнительной власти Соединенных Штатов Америки и является одним из 15 исполнительных департаментов страны. Возглавляет его государственный секретарь США, чья должность аналогична посту министра иностранных дел в других странах. Соответственно, госдеп США по аналогии с политическим устройством большинства стран, является министерством иностранных дел.

Государственный департамент США - это федеральный исполнительный департамент США, глава которого, Государственный Секретарь, входит в Кабинет президента США. Государственный департамент США управляет дипломатическими представительствами США за рубежом и является ответственным за осуществление внешней политики Соединенных Штатов и усилия американской дипломатии.

Государственный департамент США - это внешнеполитическое ведомство США (с 1789), выполняющее функции Министерства иностранных дел. Возглавляется государственным секретарем. Департамент собирает и анализирует информацию, которая затрагивает внешние интересы Америки, предоставляет рекомендации и предпринимает необходимые шаги для претворения внешней политики в жизнь. Реализуя эту цель, департамент постоянно следит за настроениями населения США, Конгресса, пр. ведомств США, правительств иностранных государств; от имени США выступает в Организации Объединенных Наций и в более чем 50 ведущих международных организациях, членами которых являются США; представляет США в более чем 800 проводимых ежегодно международных конференциях.

Государственный департамент США - это основное ведомство исполнительной власти США. Имеет функции министерства иностранных дел. Палата представителей США и Сенат США одобрили закон об учреждении Департамента иностранных дел 21 июля, 1789 года, и президентДжордж Вашингтон подписал закон 27 июля, сделав Департамент иностранных дел первым федеральным агентством, которое было создано по новой Конституции. В сентябре 1789 г., дополнительное законодательство изменило название агентства на Государственный департамент и поручило ему ряд обязанностей по внутренней политике.

Государственный департамент США - это один из высших органов исполнительной власти в США, образованный 27 июля 1789 г. под именем Департамент ин. дел. Переименован в Государственный департамент 15 сентября 1789 г. Руководителем департамента является госсекретарь, исполняющий обязанности, доверенные ему президентом. Государственный департамент оказывает помощь президенту в проведении внешней политики. Как глава исполнительной власти в стране, президент обладает высшими полномочиями при проведении внешней политики США. Основная цель деятельности Государственного департамента - способствовать безопасности и процветанию США.

Государственный департамент США - это Министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем (Госсекретарь). Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон. С 21 января 2009 г. Госдепартамент возглавляет Хиллари Клинтон. Конституция США, принятая в Филадельфии, Пенсильвания в 1787 и ратифицирована штатами в следующем году, предоставила президенту США ответственность за ведение международных отношений государства. Однако скоро стало ясно, что нужен исполнительный подразделение для поддержки президента в ведении дел нового федерального правительства.

Государственный департамент США - это мем нашистов, поцреотов, коммуняк, национализдов и прочих околополитических шизофреников этой страны. По их мнению, именно этот офис в аппарате президента США является непосредственным исполнителем доктрины уничтожения всегоrусского и пrавославного протестными маршами, панк-молебнами, радиолучами Йэху Москвы, каментами в ЖЖ и маленькимишендеровичами, прячущимися под твоей кроватью. По самым скромным расчётам, Госдеп является одним из крупнейших работодателей Российской Федерации.

Государственный департамент США - это не только внешнеполитический орган исполнительной власти Федерального правительства США, но инструмент как открытого, так и нелегального политического давления, в том числе военного. В учебных заведениях США по специальным программам обучаются сотни молодых российских граждан; вернувшись на Родину, они будут терпеливо ждать дальнейших указаний по внедрению американских «демократических ценностей» в российскую действительность. Политика США ориентируется исключительно на интересы своих элит, лишь маскируемые интересами всех американских граждан. Американскую политическую верхушку никогда не волновали страдания народов и проблемы других государств. США получают конечную выгоду от крупнейших терактов и затяжных локальных конфликтов в тех странах и регионах, которые сопротивляются американскому влиянию.

Особенности внешней политики США

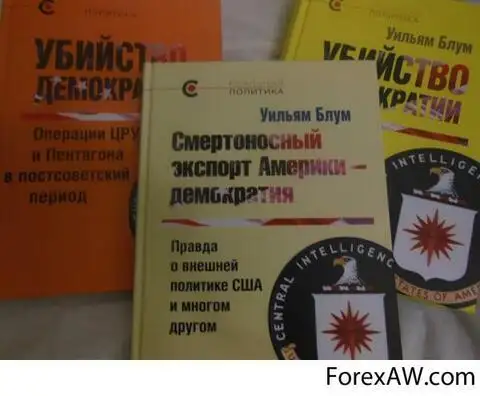

29 марта 2014 года состоялась презентация книги Уильяма Блума "Смертоносный экспрот Америки - демократия": правда о внешней политике США и о многом другом, опубликованной издательством "Кучково поле". Громадный пропагандистский аппарат внушает всем, что со времен Второй Мировой войны внешняя политика США руководствуется лучшими побуждениями, распространение Соединёнными Штатами демократии в мире диктуется великодушными и благородными мотивами. Уильям Блум, один из ведущих американских независимых исследователей, показывает, что всё это далеко от истины.

Беспощадная, остроироничная критика вашингтонского режима основана на глубоком анализе и подкреплена доказательствами. Книга Блума, снабженная яркими цитатами, дает массу аргументов для отражения американской пропаганды, рассеивает миф о ее "благородстве".

«Секрет понимания внешней политики США состоит в том, что никакого секрета нет. Главное, что следует понять, - Соединенные Штаты стремятся к глобальному доминированию, для чего готовы использовать любые необходимые средства» - пишет Уильям Блум. «Продвижение демократии» стало лишь ловко состряпанной упаковкой для жесткого, порой безжалостного лоббирования интересов американского государства и капитала. Поэтому само понятие «демократия» потеряло первоначальный смысл: вместо власти народа в интересах народа демократия по-американски в других странах стала властью интересов США над народом этой страны.

Экспорт демократии из Вашингтона неминуемо сопровождается силовой поддержкой «идеалов свободы» с помощью американской военной машины. Уильям Блум цитирует доклад «Стратегия национальной безопасности», подготовленный Белым домом в сентябре 2002 года: «Сохраняя верность нашему наследию и принципам, мы не используем силу для достижения односторонних преимуществ. Наоборот, мы добиваемся такого баланса сил, который способствует достижению человеческой свободы - условий, когда все страны и все общества могут самостоятельно выбирать блага и трудности, связанные с политической и экономической свободой».

Эта официальная риторика ничего не стоит, поскольку чуть ниже сказано: «Пришло время подтвердить важную роль американской военной мощи. Мы должны строить и поддерживать наш оборонный потенциал на надлежащем уровне… Наши вооруженные силы будут достаточно сильны, чтобы отбить охоту у потенциальных противников наращивать свой военный потенциал в надежде превзойти или сравняться по мощи с Соединенными Штатами… Для предупреждения или предотвращения… враждебных актов со стороны наших противников Соединенные Штаты, если потребуется, будут действовать превентивно». Вот как выглядят «превентивные действия» в цифрах - с окончания Второй мировой войны США:

- более 50 раз пытались свергать иностранные правительства, которые в основном были избраны демократическим путем; грубо встревали в демократические выборы минимум в 30 странах; совершили больше 50 покушений на лидеров иностранных государств;

- бомбили население более чем 30 стран;

- пытались подавить народные или национально-освободительные движения в 20 странах.

Книга Уильяма Блума богата фактическим материалом, у нее блестящий стиль, бьющий прямо в цель едкой сатирой. Книга обладает и высокой прикладной ценностью: дает массу отличного дискуссионного материала для разговора с оппонентами внутри России и на международной арене. Автор приводит свои частые споры с соотечественниками - в частности, по поводу Ливии. (Например, по поводу Ливии большинство американцев сказало бы следующее: «Ну, независимо от того, насколько вы ненавидите президента, вы можете от него избавиться путем выборов. У ливийцев такой возможности нет». И вот ответ Блума на это: «Точно. Я свободен поменять Джорджа Буша на Барака Обаму. Радость-то какая. Пока наши выборы целиком и полностью определяются деньгами, никакие существенные перемены невозможны».)

Нынешнему американскому президенту Обаме, прозванному в США «Убью-Ради-Премии-Мира», в книге отведена отдельная глава. Оценивая его "достижения", Блум констатирует: «он перешел от хорошей политики с плохими целями к плохой политике с плохими целями… Говорили ли когда-нибудь Бараку Обаме, что война незаконна и безнравственна в принципе? Что это военное преступление? Что антиамериканский терроризм в мире - прямой результат репрессивной американской политики? Вместо этого он твердит нам: «Чтобы гарантировать процветание дома и мир за границей, мы верим, что должны содержать самые сильные вооруженные силы на планете».

(Но почему? Да потому что все американцы радуются самым мощным вооруженным силам на планете, настоящему процветанию у себя и почти неземному миру за рубежом. Это как раз то, чего народ Соединенных Штатов, люди Ирака и Афганистана и остальные в этом печальном мире отчаянно желают и в чем они нуждаются - большей убойной мощи Америки! Государства именно такого типа!»). Оценка Блумом «истинного Обамы», а не того, чей образ слепили масс-медиа, точна и беспощадна: «Помните, как в своей книге «Дерзость надежды» (The Audacity of Hope) Барак Обама писал: «Я служу пустым экраном, на который люди самых разных политических убеждений проецируют свои собственные взгляды». Обама - продукт рынка. Он - наглядный пример продукта телевизионной программы «Как показано по телевидению».

Одно из резюме книги Блума заключается в том, что «пока люди до конца не осознают, сколько страданий принесла миру американская политика, мы никогда не будем в состоянии остановить этого монстра». Сущность американской политики на данном историческом этапе кардинальным образом изменить невозможно. Но в России, в отличие от Запада, уже набралась большая масса людей, которым ясна истинная сущность американского режима и которые не ведутся на западную пропаганду. Неонацистский переворот на Украине пополнил ряды этих людей и усилил их убежденность.

Однако предстоит еще много информационных боев, ибо противодействие разворачивается сегодня именно по этой линии. От результатов информационного противостояния будет зависеть переход сопротивления американскому «экспорту демократии» в качественно иное измерение - от Таможенного Союза до избавления от неоколониализма. Книга Уильяма Блума снабжает нас действеннейшим оружием против западной пропаганды - неотразимыми аргументами о том, какова реальная суть американского бизнеса по экспорту демократии.

Деятельность Государственного департамента США

Основная, сакральная миссия Америки и стран НАТО - привнесение демократии в недоразвитые регионы этого глобуса. Основные кандидаты на демократизацию - страны и регионы, на территории которых наблюдается повышенное содержание нефти, газа и аборигенов, не желающих всем этим добром делиться. Самой известной страной-импортёром демократии сталаСтрана восходящего солнца. Демократами сразу после взрыва в Хиросиме 6 августа 1945 года стало 70000 человек, ещё 60k поняли прелести демократии по её побочным эффектам в виде ожогов и лучевой болезни.

Добрым американцам показалось этого мало, и уже 9 августа 1945 примеру жителей Хиросимы решили последовать жители города Нагасаки. Итог демократических реформ в Нагасаки - 74000 человек. Ещё можно вспомнить 10 марта 1945 года, Токио, когда демократия раздавалась не так быстро, и люди ждали в очереди по несколько часов, вскочив из кроватей для того, чтобы ловить демократию, которую несли 330 B-29. Тогда одемократилось что-то в районе 100 тыщ япошек.

Но, как известно, США зачем-то держат транжирящие доллары налогоплательщиков войска в таких «богатых» на нефть странах, как Япония, Афганистан, Тайвань, Косово, Южная Корея и ещё стопятьсот оккупированных американцами колоний. Конечно, американцы рады бы прекратить оказывать помощь всем этим нахлЁбникам, включая еще Израиль, Прибалтику, Грузию, Сингапур, Турцию, Пакистан - тысячи их. Но вот незадача: власти этих стран категорически требуют американскую военную дань. А под крыло Китая, России, арабов или сомалийских пиратов эти покупатели нефти у врагов Демократии переходить отказываются. Тем более что крыльев на всех не хватает, и даже сомалийские пираты смотрят на эти молодые демократии как на говно, а в случае с Пакистаном - ещё и как на взрывоопасное говно.

Привнесение демократии в очередную банановую республику проводится так: берутся танки, самолёты, боеголовки, солдаты и спецназ, к каждому танку и торпеде приматывается по баллону со сжиженной демократией, всем солдатам выдаются портативные демократизаторы ближнего радиуса действия, после чего всё это высыпается на голову не верящих в свое счастье туземцев. Также возможно распыление газообразной демократии над демократизируемыми территориями путем сбрасывания её с самолётов вместе с ипритом и другой гуманитарной помощью.

Во избежание бурления говн среди разных масс населения в самом пиндостане непосредственно перед демократизацией в течение 1-2 месяцев происходит массовое засирание мозгов этим массам населения посредством разных СМИ. Причём это самое промывание мозгов происходит так удачно, что, например, большинство этих самых американцев были уверены (а некоторые до сих пор уверены), что Ирак угрожал Пиндосии, перед тем как она объявила ему войну.

На данный момент американцы, положив тучу своего и чужого шибко доверчивого народа и получив взамен сотни нефти, сумели своим ходом доставить демократию в Ирак. Впрочем, никакой реальной собственности на нефть ни американцы, ни китайцы, ни наши Лукойлы не получили, оставшись простыми подрядчиками - в отличие от Этой страны, где все добытыесотни нефти являются собственностью того или иного олигарха, из которого государство уже потом вытряхивает налоги.

В недавнем времени демократия активным образом высыпалась на территорию Ливии по нескольку десятков тонн в тротиловом эквиваленте, где демократизации шибко препятствовал тролль мирового уровня Каддафи путем выпиливания повстанцев-папандопул. И то, что резолюция по Ливии была принята с подачи Лиги Арабских Государств, а бомбардировки ведёт Франция и Италия, совсем не снимает вины с США. Любой верный путинец вам скажет, что всё равно во всем виновата проклятая Омерика!

Аборигены же в обмен на сотни нефти получают демократический выбор стать бандитом, проституткой или защитником свободы. Последнее гарантирует тёплое место под охраной зольдатов НАТО и отдельную выгребную яму, если столкновения с помощниками покойного Бен Ладена избежать всё равно не удаётся. Комфорту в ней, конечно, не так много, но принцип дерьмократии неизменно сохраняется.

Смена правительств Госдепом США в странах мира

США ввели в обращение термин «смена режима», поддерживая беспорядки в любой точке мира, если это в их интересах. Многие годы Латинская Америка была одной из главных мишеней США. Соединённые Штаты предпринимали попытки внешнего вмешательства во внутренние дела таких стран, как Мексика, Гватемала, Панама, Никарагуа, Гаити, Доминиканская Республика и Гренада. В Венесуэле, Аргентине, Бразилии, Эквадоре и Боливии было предпринято несколько попыток организовать государственные перевороты. «За 150-летнюю историю Латинской Америки не произошло ни одного переворота, к которому бы не приложило руку американское правительство», - говорил в своё время президент Венесуэлы Уго Чавес.

Среди латиноамериканских лидеров популярна шутка: «Почему в США никогда не случится государственного переворота? Потому что в Вашингтоне нет посольства США». Свобода, суверенитет, международное право - эти слова американские чиновники повторяют, как мантру. Однако, учитывая, что США уже неоднократно пытались установить своё господство в других странах мира, эта шутка не так уж далека от истины.

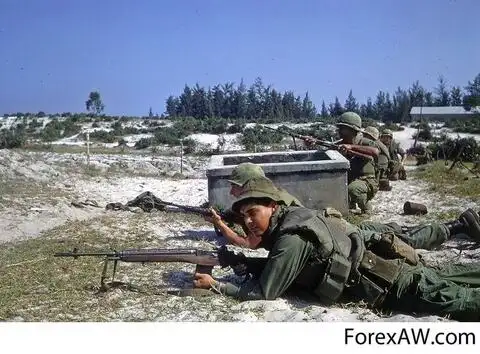

Война США против Вьетнама (1965-1973)

Во второй половине XIX-го века Вьетнам стал колонией Франции. Рост национального самосознания после Первой мировой войны привел к созданию в 1941 году в Китае Лиги за независимость Вьетнама или Вьетминь - военно-политической организации, объединившей всех противников французской власти. Основные должности занимали сторонники коммунистических взглядов под руководством Хо Ши Мина. В период Второй мировой войны он активно сотрудничал с США, который помогал Вьетминю вооружением и боеприпасами для борьбы с японцами.

После капитуляции Японии Хо Ши Мин захватил Ханой и другие крупные города страны,провозгласив образование независимой Демократической Республики Вьетнам. Однако Франция не согласилась с этим и перевела в Индокитай экспедиционный корпус, начав в декабре 1946 года колониальную войну. В одиночку справиться с партизанами французская армия не смогла, и с 1950 года им на помощь пришли США. Основной причиной их вмешательства была стратегическая значимость региона, охраняющего с юго-запада Японские острова и Филиппины. Американцы посчитали, что контролировать эти территории будет проще, если они будут под властью союзников-французов.

Роль Госдепа в развязании войны во Вьетнаме

В 1960 году в США в схватке за Белый Дом участвовали Джон Кеннеди и Ричард Никсон. В это время борьба с коммунизмом считалась хорошим тоном, а потому побеждал тот претендент у кого программа по борьбе с «красной угрозой» была решительнее. После принятия коммунизма в Китае правительство США рассматривало любые события во Вьетнаме как часть коммунистической экспансии. Это допустить было нельзя, и поэтому после Женевских соглашений США решило полностью заменить Францию во Вьетнаме. При поддержке американцев премьер-министр Южного Вьетнама Нго Динь Зьем провозгласил себя первым президентом Республики Вьетнам.

Его правление представляло собой тиранию в одной из худших форм. На государственные должности назначались только родственники, которых народ ненавидел еще больше, чем самого президента. Те, кто противились режиму, были упрятаны в тюрьмы, свобода слова запрещена. Вряд ли это было по нраву Америке, но на что только не закроешь глаза, ради единственного союзника во Вьетнаме.

Появление на территории Южного Вьетнама подпольных отрядов сопротивления, даже не поддерживаемых с Севера, было лишь вопросом времени. Однако США во всём видело только происки коммунистов. Дальнейшее ужесточение мер привело лишь к тому, что в декабре 1960 года все южновьетнамские подпольные группировки объединились в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, названный на Западе Вьетконгом. Теперь уже и Северный Вьетнам стал оказывать поддержку партизанам. В ответ США усилило военную помощь Зьему.

В декабре 1961 года в страну прибыли первые регулярные подразделения Вооружённых сил США - две вертолётные роты, призванные повысить мобильность правительственных войск. Американские советники занимались обучением южновьетнамских солдат и планировали боевые операции. Администрация Джона Кеннеди хотела продемонстрировать Хрущёву свою решимость в уничтожении «коммунистической заразы» и готовность защищать своих союзников. Конфликт рос и вскоре стал одним из самых «горячих» очагов холодной войны двух держав. Для США потеря Южного Вьетнама приводила к потере Лаоса, Таиланда и Камбоджи, что создавало угрозу Австралии.

Когда стало ясно, что Зьем не способен эффективно бороться с партизанами, американские спецслужбы руками южновьетнамских генералов, организовали переворот. 2 ноября 1963 года Нго Динь Зьем вместе со своим братом был убит. На протяжении следующих двух лет в результате борьбы за власть каждые несколько месяцев происходил очередной переворот, что позволило партизанам расширить захваченные территории. В это же время был убит президент США Джон Кеннеди, и многие любители «теории заговора» видят в этом его желание закончить войну во Вьетнаме мирным путем, что кому-то очень не понравилось.

Эта версия является правдоподобной, в свете того, что первым документом, который подписал Линдон Джонсон в должности нового президента, была отправка дополнительных войск во Вьетнам. Хотя накануне президентских выборов он выдвигался как «кандидат мира», что повлияло на его уверенную победу. Количество американских солдат в Южном Вьетнаме выросло с 760 в 1959 году до 23300 в 1964.

Интересы США на территории Вьетнама

Когда в 1969 году в США проходили новые президентские выборы, Ричард Никсон заявил, что внешняя политика Соединённых Штатов резко изменится. США больше не будет претендовать на роль надзирателя и пытаться решить проблемы во всех уголках планеты. Он сообщил о секретном плане окончания сражений во Вьетнаме. Это было хорошо принято американским обществом, уставшим от войны, и Никсон победил в выборах. Однако на деле секретный план заключался в массированном применении авиации и флота. Только за 1970 год американские бомбардировщики сбросили на Вьетнам больше бомб, чем за последние пять лет вместе взятые.

И тут следует упомянуть еще одну заинтересованную в войне сторону - корпорации США, изготовляющие оружие и боеприпасы. Во Вьетнамской войне было взорвано более 14 млн.тонн взрывчатых веществ, что в несколько раз больше, чем во время Второй мировой войны на всех театрах боевых действий. Бомбы, в том числе высокотоннажные и, ныне запрещенные, фрагментные, равняли с землей целые поселки, а огонь напалма и фосфора выжигал гектары леса. Диоксин, являющийся самым токсичным веществом, когда-либо созданным человеком, был распылен над территорией Вьетнама в количестве более 400 килограммов.

Химики считают, что 80 граммов, добавленного в систему водоснабжения Нью-Йорка, вполне достаточно для того, чтобы превратить его в мертвый город. Это оружие уже сорок лет продолжает убивать, воздействуя на современное поколение вьетнамцев. Прибыли военных корпораций США составили многие миллиарды долларов. И они совсем не были заинтересованы в быстрой победе американской армии. Ведь не случайно же самое развитое государство в мире, использующее новейшие технологии, большие массы солдат, выигрывая все свои сражения, всё равно не могло выиграть войну.

Ход военной операции США во Вьетнаме

2 августа 1964 года эсминцы США были атакованы северо-вьетнамскими торпедными катерами в Тонкинском заливе. Через несколько дней конгресс США принял резолюцию, предоставляющую президенту полномочия для ведения открытых военных действий. Однако позже, в 1968 году, США официально признали несостоятельность "Тонкинского инцидента", причем существовал "оперативный план 37-64", предусматривающий внезапный удар американских ВВС по важнейшим военно-промышленным объектам Демократической республики Вьетнам (ДРВ). Еще 30 июня 1964 года на совещании в Гонолулу было принято решение об открытом вторжении.

После инцидента в Тонкинском заливе против Северного Вьетнама было брошено 1500 боевых самолетов, базировавшихся на аэродромах Южного Вьетнама, Таиланда и на авианосцах 7-го ВМФ США. Численность сухопутных сил также стала быстро расти: если с 1960 по июль 1964 года она выросла с 900 человек до 23,3 тысячи человек, то в конце 1964 года она составила 90 тысяч человек и далее: 1965 - 184,3 тысячи человек, 1966 - 385,3 тысячи человек, 1967 - 486,0 тысяч человек, 1968 - 535,5 тысяч человек и в 1969 - 540,0 тысяч человек. С 1969 года новый президент США Р. Никсон берет курс на свертывание войны и объявляет о начале вывода войск.

Но только 27 января 1973 года было подписано "Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме". Военное командование США начало первое стратегическое наступление в октябре 1965 года по двум направлениям: в Центральном Вьетнаме от морских портов на запад до границы с Лаосом и Камбоджей и в Южном Вьетнаме из района Сайгона к границе с Камбождей. В этом наступлении участовали 200 тысяч американцев, 500 тысяч южновьетнамцев и 28 тысяч союзников при поддержке 2300 самолетов, 1400 танков и бронетранспортеров, 1200 орудий и 50 боевых караблей. Однако стратегическое наступление не удалось.

Через два месяца, весной 1966 года, американо-сайгонские войска начали новое большое наступление, в котором участвовали 250 тысяч американских солдат. Но и это не привело к общему изменению обстановки. Военное командование США потерпело крупное поражение.

После этого поражения американское командование провело перегруппировку войск и с осени 1966 года начало новое наступление, в ходе которого предполагалось разгромить главную военную группировку Армии Освобождения (АО), располагавшуюся севернее Сайгона, а затем развернуть всеобщее наступление в дельте р. Меконг на Цетральном плато и в северных провинциях. Конечной целью был выход широким фронтом на границу с Камбоджей. В ходе этого осеннего наступления 1966 года была разгромлена американская пехотная бригада и только отдельные части после упорных боев смогли дойти до границы с Камбоджей.

В январе 1967 года под контролем председателя комитета начальников штабов США генерала Уиллера и командующего войсками США во Вьетнаме генерала Уэстморленда началось проведение операции "Сайдер Фоллз" в районе Сайгона. В ходе 11-дневных боев американские войска сумели захватить отдельные районы, объекты и сооружения НФО. Это побудило командование США развернуть операцию "Джанкшн сити" - самую крупную за всю войну.

Операция продолжалась с февраля по май 1967 года и закончилась безрезультатно для США. Армия Освобождения сумела навязать американцам свою тактику войны без постоянной линии фронта. Патриоты проводили молниеносные перегруппировки своих сил, совершали внезапные налеты на колонны, базы и тылы американцев. Всего за период с осени 1966 года до весны 1967 года было выведено из строя 150 тысяч американских солдат и 1500 самолетов и вертолетов.

В конце 1968 года Народные вооруженные силы освобождения Южного Вьетнама (так стала называться Армия освобождения) провели новое наступление, после которого американо-сайгонские войска перешли в основном к обороне. Министр обороны США Р. Макнамара ушел в отставку, а президент Л. Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Новый президент США Р. Никсон заявил не только о прекращении наращивания вооруженных сил, но и о намерении вывести американские войска из Вьетнама. Была провозглашена политика "вьетнамизации" войны.

В январе 1969 года в Париже начались встречи представителей США и НФО Южного Вьетнама, но военные действия продолжались. США пытались оказать силовое давление на представителей НФО. Возобновились массированные удары авиации. В 1969-1971 годах американо-сайгонские войска предприняли новые наступательные операции. В ходе них была сделана попытка вторгуться в Лаос и Камбоджу и создать там проамериканские режимы. Однако все эти попытки провалились, и в Индокитае образовался единый фронт народов, борющихся против экспансии США.

30 марта 1972 года развернулось новое стратегическое наступление НФО на громадном фронте протяженностью более тысячи километров. Оно состояло из нескольких операций, объединенных единым замыслом. Главный удар был нанесен южнее демилитаризованной зоны. Положение сайгонского режима стало катастрофическим, и командование США перебросило во Вьетнам три бригады морской пехоты. Благодаря этому положение стабилизировалось, но американо-сайгонские войска потеряли 180 тысяч человек и 35 % боевой техники.

Последней попыткой оказать давление на правительство провозглашенной Республики Южный Вьетнам было возобновление массированных ударов авиации США. Но эти попытки оказались безуспешными. Тяжелые потери ВВС США заставили администрацию Никсона прекратить бомбардировки и сесть за стол переговоров. 27 января 1973 года в Париже было подписано Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Оно обязывало США прекратить все военные действия против ДРВ, вывести войска из Южного Вьетнама, демонтировать военные базы и объекты. Парижское соглашение признавало наличие в Южном Вьетнаме двух администраций, двух армий и двух контролируемых зон.

29 марта 1973 года последний американский солдат покинул Южный Вьетнам, но там оставалось около 20 тысяч американских советников, которые пытались оказать помощь сайгонскому режиму. Несмотря на всестороннюю помощь Сайгону, как финансовую (4 млрд долларов), так и военно-техническую (700 самолетов и вертолетов, 1 100 танков и бронетранспортеров и др.), спасти марионеточное правительство Тхиеу не удалось. 30 апреля 1973 года Сайгон пал.

Раскрытие правды о войне США во Вьетнаме

Совсем недавно в США было обнародовано заявление независимого исследователя Мэтью Эйда, специализирующегося на истории Агентства национальной безопасности (спецслужбе США радиоэлектронной разведки и контрразведки) о том, что ключевые разведданные об инциденте в Тонкинском заливе в 1964 году, послужившие причиной для вторжения США во Вьетнам, были сфальсифицированы. Основанием стал отчет штатного историка АНБ Роберта Хейньока, составленный в 2001 году и рассекреченный на основании Закона о свободе информации (принятый Конгрессом в 1966 году).

Из отчета следует, что офицеры АНБ допустили непреднамеренную ошибку в переводе информации, полученной в результате радиоперехвата. Старшие офицеры, практически сразу же раскрывшие ошибку, решили скрыть ее, подправив все необходимые документы так, чтобы они указывали о реальности атаки на американцев. Высокопоставленные чиновники неоднократно ссылались на эти ложные данные в своих выступлениях.

И это не последняя фальсификация разведданных руководством АНБ. В основу войны в Ираке, легла неподтвержденная информация по «урановому досье». Однако многие историки полагают, что даже не будь происшествия в Тонкинском заливе, США все равно нашли бы причину начать военные действия. Линдон Джонсон считал, что Америка обязана защитить свою честь, навязать нашей стране новый виток гонки вооружений, сплотить нацию, отвлечь своих граждан от внутренних проблем.

Виновность Госдепа США в развязывании войны

В 1967 году Международный трибунал по расследованию военных преступлений провел два заседания, где были заслушаны свидетельства о ведении войны во Вьетнаме. Из их вердикта следует, что Соединенные Штаты несут полную ответственность за применение силы и за преступление против мира, нарушив установленные положения международного права. «Перед хижинами, - вспоминает бывший солдат США, - стояли или сидели на корточках в пыли у порога старики. Их жизнь была такой простой, вся она прошла в этой деревне и окружающих ее полях. Что они думают о чужестранцах, вторгающихся в их деревушку? Как им понять постоянное движение вертолетов, прорезающих их голубое небо; танков и полугусеничных машин, вооруженных патрулей, шлепающих через их рисовые поля, где они возделывают землю?».

Последствия войны Госдепартамента во Вьетнаме

По данным американского института Гэллапа, в 1964-1972 гг. именно война во Вьетнаме занимала первое место в числе наиболее важных проблем, волновавших общественность. Война всколыхнула американское общественное мнение. Повышение интереса на массовом уровне к внешнеполитическим проблемам в свою очередь сказывается на повышении роли общественного мнения в процессе формирования и осуществления внешней политики США.

Война во Вьетнаме оказала весьма значительное влияние на мировоззрение жителей США. Новое движение,хиппи, появилось из молодёжи, протестующей против этой войны. Кульминацией движения стали так называемый «Поход на Пентагон», когда в октябре 1967 г. в Вашингтон съехалось до 100 тысяч молодых людей, протестующих против войны, а также протесты во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 г.

Одним из следствий участия США в войне во Вьетнаме является возникновение «вьетнамского синдрома» (Vietnam Syndrome). Сущность «вьетнамского синдрома» заключается в отказе американцев выступать в поддержку участия США в военных кампаниях, которые носят длительный характер, не имеют четких военных и политических целей, сопровождаются значительными потерями среди американских военнослужащих. Отдельные проявления «вьетнамского синдрома» наблюдаются на уровне массового сознания американцев.

Конкретным выражением «вьетнамского синдрома» стали антиинтервенционистские настроения, когда возросшее стремление американского народа к неучастию своей страны в военных действиях за рубежом нередко стало сопровождаться требованием исключить войну из арсенала средств национальной политики правительства как метода решения внешнеполитических кризисов. Установка на то, чтобы избегать ситуаций, чреватых «вторым Вьетнамом», оформилась в виде лозунга «Больше никаких Вьетнамов!».

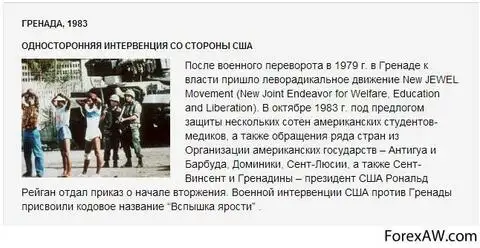

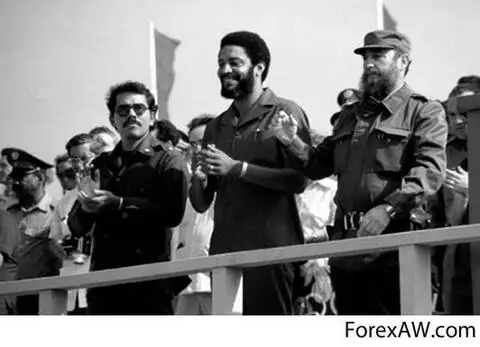

История вторжения США на Гренаду (1983)

Двадцатый век стал одним из самых страшных в истории нашей цивилизации. Сплошной чередой разгорались войны и вооруженные конфликты между суверенами, а кровь солдат лилась бесконечным потоком. В число трагедий на международной арене можно включить события в Гренаде в 1983 году. Гренада - это небольшой участок суши в Карибском море, получивший независимость лишь в 1974 году. Ранее остров считался английской колонией и не мог самостоятельно определять внешнюю политику. Однако при получении свободы страну немедленно начали терзать революции, восстания, перевороты и прочие катаклизмы социального характера. Свобода от трехсотлетнего ига была долгожданной, но, увы, не счастливой.

Правительство молодого государства столкнулось с резким имущественным расслоением, падением уровня жизни, интригами, бесплодным противостоянием многочисленных политиков. Избранный на пост главы государства юрист Мэтью Гэйри из перспективного деятеля превратился в ненавидимого населением, но могущественного тирана, решавшего нарастающие проблемы отрядами смерти. По сути, Гренаду охватила гражданская война, так как на территории острова постоянно происходили убийства, в том числе и массовые. Множество мирных граждан погибло в этот тяжелый период, завершившийся в марте 1979 года. В результате государственного переворота одержала партия Мориса Бишопа, придерживавшегося идей социализма и марксизма.

Предпосылки развития конфликта на Гренаде

13 марта 1979 года стало началом социалистического периода в истории Гренады. Сближение со странами социалистического лагеря, стало весьма опрометчивым поступком со стороны правительства, так как последствия для молодого и еще слабого в военном отношении государства оказались весьма печальными. С Гренадой немедленно были установлены отношения со стороны СССР, Кубы, КНДР, причем в отдельных вопросах партнеры преследовали исключительно геополитические интересы, пренебрегая безопасностью населения.

Дело в том, что небольшой свободный островок, располагается в непосредственной близости от границ США, поэтому его можно использовать в качестве удачной военной позиции. Именно такие планы, по-видимому, и преследовали СССР и Куба в 1980х годах. Особенно настойчивым оказался Фидель Кастро, в то время как советское руководство лишь организовало финансовую и военную помощь Гренаде.

Выбор политического направления Гренады объясняется далеко не марксистскими взглядами премьера. Предыстория начала сотрудничества с социалистическими государствами намного проще и прозаичнее. Как только революционное правительство возвестило о своей победе миру, оно немедленно обратилось за финансовой помощью к американцам, но те смогли выделить острову на демократические реформы лишь пять тысяч долларов. Бишоп был вынужден обратиться к другой мировой державе, либо потерять только обретенную власть.

Советы охотно предоставили Гренаде крупные займы и даже направили около двух тысяч дипломированных специалистов для реконструкции инфраструктуры, а также строительства нового аэропорта. Роковой ошибкой Бишопа было не столько сотрудничество с СССР, сколько предоставление кубинцам своей территории в качестве стратегической военной площадки. Агрессивно настроенный Кастро провоцировал американское правительство в лице Рейгана, откровенно направляя военных на остров.

Щедрость Союза, конечно, также имела свои цели. Расположение острова является выгодным в плане расположения воздушных и даже морских баз. Стратегический противник советского государства США становится весьма уязвимым при расположении в данной точке военной базы. Имела на территории Гренады свои виды и Куба. Несмотря на то, что даже сегодня официальные источники отрицают присутствие на острове военного контингента Кубы, данный факт очевиден. В стране на момент реализации операции под названием «Вспышка ярости» находилось около семисот хорошо организованных вооруженных кубинцев.

Свержение США Госдепом Мориса Бишопа

Правительство США с напряжением следило за развитием событий на острове и действиями нового руководства. Страны Карибского бассейна уже на протяжении длительного времени являются сферой влияния американцев и считаются задворками мощной державы. Естественно перспектива возникновения в этом регионе советской или кубинской базы стала основным раздражителем и причиной интервенции.

Действующий на тот момент президент Рейган не раз заявлял о том, что на территории Гренады осуществляется постройка военно-воздушной базы, однако Бишоп упрямо указывал на исключительно гражданское назначение аэропорта. Постройкой спорного объекта занимались советские и местные специалисты по кубинским разработкам. Следует отметить, что претензии США были не беспочвенными, поскольку аэропорт даже в том варианте, в котором он возведен, все же мог быть использован в военных целях. Уверения Бишопа об отсутствии у Гренады намерений эксплуатировать спорный объект в военных целях, при наличии трех договоров о военной помощи с СССР выглядели более чем не убедительно.

Нерешительность премьера вызывала негодования кубинской власти. Есть мнение, что именно Куба была причастна к аресту и последующему убийству Бишопа. В действительности роль этой страны в смещении неугодного премьера окончательно не выяснена. Некоторые считают, что расправа была организована ЦРУ, но доказательств также не приводится.

Причины вторжения армии США на Гренаду

По официальной версии министру финансов и другу премьера Коарду показалось преступным решение о разрешении в государстве частной собственности в угоду сильному соседу, поэтому Бишоп был помещен под домашний арест. Сторонники арестанта пришли к дому и освободили его, однако в процессе было убито несколько человек. Считается, что в перестрелке Бишоп застрелили, но есть и другие сведения о его смерти. Так, гренадцы считают, что опальный премьер-министр был убит после того как добровольно сдался, чтобы прекратить гибель людей.

Волнениями воспользовались американцы, формальным поводом для операции стал арест шестисот студентов - граждан США, которым, по-мнению американского правительства, угрожала опасность. На самом деле в стране был объявлен комендантский час, нарушители которого расстреливались на месте. Подготовка к вторжению в Гренаду началась еще в 1981 году, были проведены даже репетиции и учения, однако к моменту начала «Вспышки ярости» американские силы все еще были не подготовленным. У спецгрупп отсутствовали карты местности, не хватало транспорта для переброски десанта, не было достоверных сведений о ПВО Гренады.

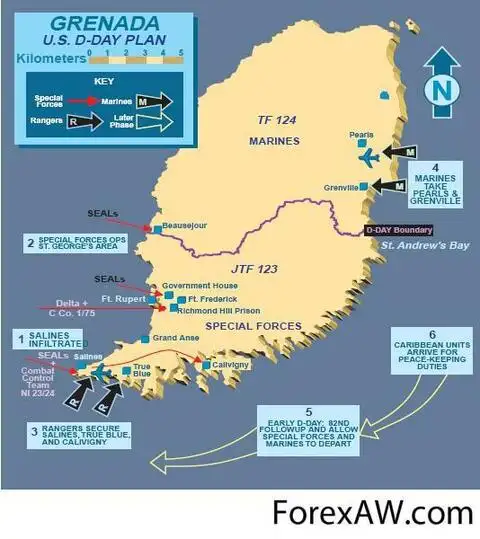

Ход военного конфликта между США и Гренадой

Операцию планировалось подготовить ночью 23 октября, а высадку десанта начать уже 25 числа того же месяца. Первыми на берег по плану высаживалась группа «тюленей» их задачей было наведение авиации для высадки на остров парашютистов, далее группа должна была занять радиостанцию. Отрядам «Дельты» поручалось занять тюрьму и определить точное размещение ПВО, другой группе необходимо было провести разведку для высадки рейнджеров. Предполагалось, что рейнджеры займут аэропорт Поинт Салинас и атакуют лагерь местной милиции и народной армии, где удерживались арестованные студенты. Высадку десанта и при необходимости бомбометание должны были обеспечивать четыре самолета АС-130.

Однако уже на первом этапе у американцев появились человеческие потери. Без вести пропали четыре пловца, поиск которых «тюлени» прекратили, опасаясь за успех операции. Затем последовал сбой работы моторов лодок, в результате группа оказалась на борту авианосца «Карон». Большая часть оборудования утонула, в результате точного наведения достичь не удалось. Удержать радиостанцию «тюлени» не смогли, так как гренадцы оказали ожесточенное сопротивление. Значительную помощь в обороне острова им оказали хорошо вооруженные кубинцы. Отступая, «тюлени» разбили аппаратуру, чтобы станция не смогла функционировать.

Разведывательная деятельность на местности для высадки десанта также провалилась, в результате десантники приземлялись на рассвете. Кроме того, после взлета восемнадцати С130-s выяснилось, что на ведущем неисправна навигация. Высадка производилась с превышением нагрузки, в большинстве случаев без запасных парашютов. Солдаты старались взять большее количество оружия и боеприпасов, поэтому жертвовали безопасностью.

После непродолжительных, но ожесточенных боев остров был занят. США заявило, что в ходе операции погибло лишь 30 человек, однако специалисты оценивают реальные потери в 300 и даже в 3000 человек. Вторжение, несмотря на длительную предварительную подготовку, оказалось неорганизованным, каждая группа полностью задание выполнить не смогла. Защитники острова потеряли значительно больше солдат, однако такая статистика не согласовывается с закономерностями военных столкновений. Обороняющиеся всегда теряют меньшее количество солдат, чем нападающие, хотя возможно элемент неожиданности сыграл свою роль. В ходе операции американцы потеряли несколько вертолетов, но, тем не менее, «вспышка ярости» удалась. К 27 октября Гренада была полностью оккупирована войсками США.

Провал государственного переворота на Гренаде

Несмотря на тесное сотрудничество, ни СССР, ни тем более Куба, оказать военную помощь своему социалистическому партнеру не спешили. Советское правительство тратило колоссальные средства на ведение войны в Афганистане, поэтому интересы в отдаленной Гренаде рассматривались как второстепенные. Мировое сообщество осудило действия США, но никаких санкций не последовало, как впрочем, и реакции на данное мнение самих агрессоров.

В декабре 1983 года войска были выведены, однако политика Гренады отныне проводилась проамериканская. Сторонники социалистического лагеря, включая министра финансов Бернарда Коарда, были осуждены. Коарду повешение было заменено пожизненным заключением, только в сентябре 2009 года дело было пересмотрено, и узника освободили. Вскоре после вывода войск в США были отменены все экономические санкции и были установлены тесные взаимоотношения.

Госдепартамент США против Ирана (1980-1988)

Одной из центральных тем мировой политики последних нескольких лет является американо-иранский конфликт. Под явно надуманным предлогом угрозы "мировому сообществу", США пытаются запретить Ирану получить доступ к ядерным технологиям, в то время как другим странам (тому же Пакистану, Египту, Индии, Израилю) это делать не возбраняется. Следовательно, истинные предпосылки возможного военного конфликта относятся к ценностно-мировоззренческой области, к потенциалу и роли Ирана как одного из центральных звеньев системы безопасности евразийского континента.

Этот вопрос по своей актуальности, например, намного опережает не только весь комплекс российско-американских проблемных точек, поскольку ключевые из них - та же проблема ПРО - являются следствием "иранской" проблемы, но и других тем мировой повестки дня. От того, на каких путях будет найдено решение нынешнего американо-иранского кризиса, зависит и состояние мировой экономики, которая в последние годы демонстрирует все большую зависимость от своей энергоресурсной составляющей. В данном материале, в целях наиболее полного анализа причин и следствий американо-иранского конфликта, всю совокупность факторов, которая лежит в основании непрекращающихся попыток США поставить Иран "под контроль", разделим на две составляющие: политические и экономические факторы.

История американо-иранского конфликта

Мало кто сегодня вспоминает, а широкая публика вряд ли знает, что отношения между США и Ираном, докатившиеся до взаимной ненависти и грозящие перерасти в полномасштабную войну, в исторической ретроспективе выглядели вполне полюбовно. Но самое главное - международный "адюльтер" был основан именно на том, что сегодня стало главной причиной (хотя бы и формальной) для США, чтобы открыто угрожать бывшему партнеру войной. Известно, что США и его сателлиты (при поддержке всегда услужливого МАГАТЭ) подозревают Тегеран в создании ядерного оружия (под прикрытием развития атомной энергетики). При этом всем ясно, что дело вовсе не в оружии, а в нефте- и газоносности иранской земли.

Факты об изменчивой американской любви к персам таковы. Еще в 1970-е годы иранский шах Пехлеви одобрил долгосрочную программу развития ядерной энергетики, собираясь возвести 23 атомные станции электромощностью более 20 тыс. МВт. Речь шла о том, что иранцы станут обеспечивать электричеством и другие страны Ближнего Востока. Замечу, тогда США даже не заикались о возможной военной трансформации ядерной программы Тегерана. Но грянула революция, и любовь закончилась - к власти пришел антиамериканский режим. Напомню: к тому времени ФРГ уже пять лет строила многострадальную АЭС в Бушере, вложив в нее более 5 миллиардов марок. Но после смены режима американцы сделали все, чтобы ФРГ разорвала с Тегераном выгодный для немцев контракт.

Еще более 10 лет назад бывший глава МАГАТЭ Стэнли Фишер в интервью московскому журналу "Ядерный контроль" заявлял, что "именно США в 1976 году собирались передать в руки Ирану оружейный плутоний, - уже была готова сделка о строительстве АЭС, предназначенной для производства атомной энергии для Ирана и соседних стран, при поддержке США. Этот объект должен был, согласно задумке, поставлять плутоний на 23 запланированные шахом АЭС, а также в Турцию и другие соседние страны". Но никаких ссылок на документы бывший международный высокопоставленный чиновник тогда не представил.

Спустя 30 лет эти материалы об отношениях Вашингтона и Тегерана в ядерной сфере были в США официально рассекречены. Оказывается, в 1976 г. президент Джеральд Форд подписал документ о покупке Ираном американских ядерных реакторов и оборудования для получения плутония из отработанного топлива АЭС. Почти $6 млрд - такова была общая сумма сделки. И речь шла - внимание! - именно о технологиях полного ядерного цикла.

Сегодня едва ли не больше всех против иранской ядерной программы выступают бывшие высокие персоны из администрации США - Ричард Чейни и Доналд Рамсфелд. А ведь именно они, более 35 лет назад занимая главные посты в сфере национальной безопасности, участвовали в подготовке Меморандума №292 "О сотрудничестве между США и Ираном в области ядерных исследований". Подписал его в 1975 г. тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер. Именно эта троица продвигала баснословные иранские сделки с американскими корпорациями General Electric и Westinghouse. Что важно - эти контракты позволяли Тегерану самому распоряжаться плутонием и обогащенным ураном.

Бывший американский посол Том Грэм, занимающийся контролем над вооружениями, полагая, и вполне небезосновательно, что вряд ли широкая общественность знает все детали отношений Ирана и США 30-летней давности, подтвердил эти догадки: "Шах Ирана стал проявлять интерес к ядерной энергии в 70-е годы, и можно не сомневаться, что его целью было получение атомной бомбы". Правда, он "забыл" сказать, что эту ядерную бомбу персы едва не получили из рук самих США. А не так давно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что использование ядерной энергии Ираном является "пустой тратой ресурсов, ведь он - крупная нефтедобывающая страна".

И Дик Чейни сегодня тоже так и "не может понять, зачем Ирану нужны ядерные энергетические мощности", поскольку "у них полно нефти и газа". Забавно, однако. Ведь более 30 лет назад эти двое так же пассионарно объясняли миру внедрение американских ядерных технологий в Иране якобы истощением его природных ресурсов. С тех пор ирано-американская любовь прошла, а в сухом остатке осталась только персидская нефть, за которую США и их союзники готовы бороться любой ценой - вплоть до войны с использованием, как предполагают независимые американские эксперты, например Аркин, ядерной компоненты. Повод известен - эскалация Тегераном разработок ядерного оружия.

Политические причины конфликта с Ираном

Логика международных отношений такова, что США постоянно должны подтверждать свой статус единственной сверхдержавы. Вопрос в том, какие для этого избираются средства. Элита США (республиканцы в большей мере, демократы - в меньшей) является приверженцем силового подхода в вопросах мировой политики. Сейчас, после Ирака, США заняты поиском новой цели. В силу целого ряда соображений, больше всего на роль очередной цели американской военно-политической машины подходит Иран.

США строго придерживаются линии на практическую реализацию основных теоретических постулатов своей внешнеполитической доктрины. В свое время была поставлена цель - реализовать концепцию Большого Востока, которая бы позволила, с одной стороны, разрешить вековые противоречия между основными центрами силы всего региона, с другой, сделать весь регион не просто зоной реализации своих жизненноважных интересов, а большой американской базой на Евразийском континенте. Это позволит США не только снова начать играть одну из ведущих ролей в определении цены на углеводородное сырье, но и совсем иначе вести политический диалог с тремя наиболее динамично (и, следовательно, представляющих потенциальную и реальную угрозу США) развивающимися странами Евразии - Россией, Китаем, Индией.

Иран сегодня - центральное звено в системе безопасности всего евразийского континента. Это вытекает из его географического положения, наличия природных ресурсов, выхода к морю, потенциала развития транспортной инфраструктуры в целях связывания Евразии в единое экономическое пространство через наземные транспортные коридоры. Кроме того, уход Ирана под США будет означать, что у перечисленных выше стран появится ряд серьезных внешнеполитических осложнений, связанных с тем, что США станут играть еще большую роль в отношениях внутри стратегического треугольника - Россия-Китай-Индия.

Иран как четвертая опора является весьма важной страной для устойчивости всей политической и экономической системы отношений в Евразии. Поэтому выведение Ирана из-под удара США на настоящий момент относится к числу первоочередных целей внешней политики России и Китая. Соответственно, третья и главная политическая цель, которую пытаются решить США с помощью войны с Ираном (после прихода к власти в Иране проамериканского режима) - это получить возможность оказывать совершенно иное качественное политическое воздействие на Россию, Китай и Индию.

Что же тогда собой представляет озабоченность США относительно возможности Ирана получить в свое распоряжение ядерное оружие? Этот аргумент имеет отношение исключительно к пиар кампании, призванной обеспечить лояльность и поддержку общественным мнением стран Запада военной операции США в Иране.

Допустим, что Иран станет обладать несколькими ядерными бомбами. Единственно возможный объект для их применения - это Израиль. Но Израиль связан серьезными формальными и неформальными отношениями с США. Поэтому любой удар по Израилю обернется для Ирана массированным ответным ядерным ударом США, в результате которого персы как нация перестанут существовать, а территория страны на многие годы станет непригодной для проживания. Если США не боятся ядерного потенциала Китая, который во много раз больше потенциально возможного иранского, то абсолютно нелогичными являются и разговоры США об иранской ядерной угрозе.

Совершенно очевидно, что ядерное оружие Ирана - это не средство нанесения первого удара, после которого сам Иран исчезнет, а, во-первых, важнейший элемент обороноспособности Ирана, во-вторых, средство политического давления. Если таким образом подойти к данной проблеме, тогда становится совершенно понятно, почему США не хотят допустить возможности появления у Ирана ядерного оружия - это станет весьма сильным внешнеполитическим поражением США, после которого многополярный мир станет окончательной реальностью.

А в многополярном мире, и это прекрасно понимают вашингтонские стратеги, влияние США на мировую политику существенно уменьшится. Соответственно, ломается весь механизм американской гегемонии - военно-промышленный комплекс как средство обеспечения долларом своей роли мировой резервной валюты и США как единственной и последней сверхдержавы. А это, в свою очередь, приводит к краху всей нынешней модели американской экономики, основанной на внешних заимствованиях. Это грозит превращением США в такой аналог северо-американской "Австралии", чего мессиански настроенная элита США допустить никак не может.

Экономические причины конфликта с Ираном

Вопреки расхожему мнению, рискнем предположить, что США сознательно поддерживают высокие цены на нефть. Т.к. уже общепризнанно, что к нападению США на Ирак несуществующее ядерное оружие Ирака не имело никакого отношения, следовательно, должен был быть другой фактор, который бы сыграл центральную роль в том, что руководство США приняло решение о начале войны с С.Хусейном. Единственным серьезным аргументом в пользу принятия такого решения, кроме установления своего контроля над Ираком как страной, богатой нефтью, является понимание того факта, что после начала военных действий, цена на нефть пойдет вверх. Следовательно, если американцы пошли на этот шаг, это им было выгодно.

Почему это выгодно США? Потому что высокие цены на нефть тормозят экономический рост тех стран, которые не имеют собственной нефтедобычи. А США ее имеют. Притом не просто имеют, а входят в число пяти ведущих нефтедобывающих стран мира. Только они свою нефть не экспортируют, а направляют на внутренние нужды. Соответственно, высокие цены на нефть наносят удар по экономическому росту тех стран, которые не имеют своей нефтедобычи, а это, прежде всего, Евросоюз, Китай и Индия. Тем самым, США пытаются сдержать, прежде всего, экономический рост своих конкурентов.

Следовательно, США преследуют цель осуществлять политический контроль над добывающими углеводородное сырье странами, чтобы таким образом сдерживать экономический рост новых индустриальных стран и оказывать на них политическое давление.

В этой связи установление военно-политического контроля над Ираком, а впоследствии, и Ираном являются звеньями одной цепи по ограничению доступа Китая и Индии к энергоносителям. Это известная стратегия Великобритании времен колониализма, когда другие европейские страны не могли закупать колониальные товары у стран-производителей, а исключительно у Королевского дома. Соответственно, и доступ Китая и Индии к ресурсам добывающих стран будет возможен только после того, как этот доступ будет обставлен рядом политических и экономических договоренностей с США.

Т.к. американские нефтяные корпорации являются одними из ведущих игроков на этом рынке, то они имеют такие же прибыли, как и другие игроки. Россия в настоящее время испытывает приток нефтедолларов. Такой же приток нефтедолларов испытывает и американская экономика. Т.к. она перегрета в силу целого ряда финансовых причин, то существует острая необходимость сжигать излишек денег. А это лучше всего делать через загрузку ВПК как наиболее наукоемкой отрасли современной экономики и через активную оборонную стратегию.

Следовательно, одно направление удаление излишка денег из экономики - поддержание боеспособности армии, содержание военных баз за пределами страны, проведение военных действий в Ираке с последующим их возможным переносом в Иран. Второе направление - это проведение НИОКР в военно-промышленном комплексе. Таким образом, за счет высоких цен на нефть и другие энергоресурсы США пытаются достичь глобального технологического преимущества перед возможными конкурентами. Можно предположить, что в настоящее время США пытаются осуществить переход к новому технологическом укладу, который позволит им достичь решающего преимущества в области военных технологий и попытаться навязать свою волю другим мировым игрокам.

Свержение иранского шаха Мохаммеда Реза

Исламская революция 1979 года в Иране свергла шаха, и он покинул страну. На волне реакции против реформ последних шахов к власти пришли исламские фундаменталисты во главе с аятоллой Хомейни. Первоначально Мохаммед Реза направился в Египет, затем жил в изгнании в Марокко, на Багамах и в Мексике. Исламские власти Ирана требовали его выдачи, тем временем состояние здоровья бывшего монарха ухудшилось. У него была обнаружена неходжскинская лимфома. В траурном шествии через Каир рядом с семьей Пехлеви приняли участие Анвар Садат, Ричард Никсон и Константин II, король Греции.

Приход к власти противника США Хомейни

16 января 1979 года Мохаммед Реза Пехлеви вместе с шахбану бежали из Ирана по настоянию премьер-министра Шапура Бахтияра. Это событие вызвало ликование в среде протестующих. Толпы тегеранцев срывали со зданий барельефы, портреты и прочие символы последней иранской династии. Бахтияр распустил САВАК, освободил политических заключённых, а также велел армейскому начальству не препятствовать демонстрантам и пообещал в ближайшее время провести в Иране свободные выборы. Через некоторое время он связался с Хомейни и попросил его вернуться в Иран для помощи в составлении новой конституции.

Развитие ядерной программы Ирана

В этом контексте тайное строительство иранцами центрифужного завода близ Кума стало козырной картой его западных оппонентов, которые пристально отслеживают все "ядерные" телодвижения Тегерана. Еще несколько лет назад одна из британских газет сообщала, что летом 2005 г. министрам иностранных дел стран Западной Европы был направлен объемный сводный отчет спецслужб Великобритании, Франции и Бельгии о ядерной военной программе Ирана. В сообщении утверждалось, что иранское правительство и ученые "почти ежедневно ищут в Европе контакты для закупок оборудования, необходимого для производства атомной бомбы".

Решение о запуске военной ядерной программы, как утверждают российские эксперты, было принято Тегераном более 30 лет назад. Свою руку к этому приложил известный ученый Абдул Кадир Хан, "отец" исламабадской ядерной бомбы, которая сделала Пакистан "внебрачным сыном" узаконенного ядерного клуба пяти государств, официально назначенных ООН гарантами нераспространения ядерного оружия. С помощью Хана в 1995 году в Иране были собраны закупленные в Пакистане 500 центрифуг Р-1. Они предназначались для накопления высокообогащенного урана. Разведки трех европейских стран, вполне, видимо, сознательно допустившие утечку информации об иранской ядерной военной программе в СМИ, судя по всему, не ошибались в оценке высокого уровня иранских технических специалистов. Очень скоро аятоллы уже сами начали производить центрифуги.

Со временем Тегеран установил 100 центрифуг для обогащения урана на экспериментальном заводе в Натанзе, планируя ежегодно увеличивать количество агрегатов почти на тысячу. (По данным российских военных экспертов, подземные помещения в Натанзе могут вместить не менее 50 тысяч центрифуг для обогащения ядерного топлива). Постройка тяжеловодного исследовательского реактора планировалась также в Карадже. По сообщениям мировой печати со ссылками на западные спецслужбы, Иран уже давно начал также возводить завод по производству тяжелой воды в Араке.

При этом американские эксперты заявляют, что Тегеран уже несколько лет как приступил к обогащению урана на реакторе в Исфахане. Глава Монтерейского исследовательского института (Калифорния) Леонард Спектор несколько лет назад заявлял: "ЦРУ подсчитало, что для изготовления боевого ядерного устройства Ирану понадобится 10 лет. Лондонский институт стратегических исследований называет другую цифру - 5 лет".

Окончательный же гвоздь в гроб развития иранской ядерной программы забило МАГАТЭ, заявив на днях, что Иран ввел в действие новый завод по обогащению. По данным этой организации, уже к концу января 2009 года Тегеран имел 1010 кг обогащенного урана, и к этому же времени на его заводах действовало 3964 центрифуги для его обогащения. По некоторым данным, новый секретный центрифужный завод рассчитан на установку еще не менее 3 тыс. единиц этого оборудования.

При этом уязвимость позиции самого Ирана заключается в том, что он не уведомил МАГАТЭ о строительстве нового "ядерного" завода. Ведь Тегеран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Дополнительный протокол к нему от 1997 года, по которому его ядерные объекты могут быть поставлены под гарантии МАГАТЭ. Именно это давало бы Тегерану легальное право приобретать и развивать технологии по обогащению ядерных материалов. Разумеется, в мирных целях.

Западные санкции в отношении Ирана

Экономические санкции против Ирана - это система экономических санкций (дискриминационных торговых ограничений), накладываемых правительствами различных стран на Иран. Британский бойкот на иранские нефтепродукты начала 50-х годов был ответом на национализацию принадлежавшей британскому правительству «Англо-иранской нефтяной компании». Правительство США поддерживало данный бойкот. В связи с чрезвычайно серьёзным эффектом для британской экономики, правительство У. Черчилля совместно с американским руководством приняло решение свергнуть инициатора национализации, премьер-министра Ирана Мохаммада Моссадека.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция. Вскоре появились слухи о том, что бежавший из страны незадолго до революции шах Мохаммед Реза Пехлеви, возможно, получит политическое убежище в США. В ответ на эти слухи группа радикально настроенных студентов захватила американское посольство в Тегеране, при этом 52 дипломата попали в плен. США ответили мгновенно, заморозив все иранские авуары и золотые запасы в своих банках.

Санкции включили в себя полный запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране или участвовать в совместных предприятиях с иранскими компаниями, в том числе в нефте-газовой отрасли. Американское правительство также подвергло санкциям предприятия третьих стран, которые нарушают условия американского эмбарго.

После вторжения иракской армии в Иран в 1980 году правительство США усилило санкции против Ирана. Введённые в 1984 году санкции предусматривали запрет международным финансовым организациям на выдачу кредитов Ирану, всем странам - на продажу оружия и всякую помощь Ирану. В 1987 году был полностью запрещён всякий товарообмен между США и Ираном. В этом же году иранские и американские корабли впервые сошлись в боевом столкновении. В 1995 году впервые были введены послабления в санкции: указом Клинтона было разрешено продавать в Иран американские товары (невоенные) через третьи страны.

В 1996 году Конгресс США утвердил закон о новых санкциях, в котором помимо прочего было указано, что любое государство, инвестировавшее в энергетику Ирана более 20 миллионов долларов будет также подвержено санкциям, среди которых: запрет на межбанковскую деятельность, аннулирование лицензий компаний-«нарушителей» на экспорт оборудования в США, запрет на кредиты в более 10 миллионов долларов у американских банков, запрет американским компаниями инвестировать средства в компанию-«нарушитель», запрет на покупку долговых обязательств американского правительства, запрет американским компаниям импортировать оборудование в указанное государство.

Реформистское правительство Мохаммада Хатами не добилось практически никакого смягчения санкций, за исключением чисто символических жестов: снятие запрета на торговлю лекарствами, медицинского оборудования, икрой и коврами. В 2005 году правительство Ахмадинежада приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана на территории Ирана, свёрнутую Хатами. В ответ на это администрация Буша ввела целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских банков, а также компаний и физических лиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью Ирана. В 2012 правительство ИРИ прекратило, в ответ на санкции западных стран, продажу нефти США и Великобритании, а с начала 2013 - и Евросоюзу.

Иранский конфликт в наше время

В связи с вышеизложенным, очевидно, что США устраивает как ситуация с высокими ценами на энергоносители, следовательно, с нынешней ситуацией в американо-иранских отношениях, так и сценарий возможного военного конфликта, так как тогда цены на энергоносители еще более возрастут, потребность в них увеличится, а вести переговоры, например, Китай будет уже не с Ираном, а с США. В этой связи необходимо учитывать, что рост цен на все без исключения природные ресурсы происходит не только по причине их исчерпаемости, но и по причине серьезного экономического роста (7-10%) таких стран, как Китай, Индия, Россия, Бразилия.

Минусом ситуации для США является то, что, несмотря на все их усилия, экономический рост в этих странах продолжается, а кризисные явления в экономике США продолжают ускоренными темпами накапливаться. Иностранные инвесторы прекрасно осознали, что американские и английские банки сегодня, когда счет шел на десятки миллиардов долларов, им вернули деньги за свой счет. Но когда потери достигнут сотен миллиардов долларов, никто никаких гарантий им не даст.