Гидроэлектростанция (Hydro power plant, ГЭС) - это

это гидроузел, предназначенный для получения электричества, на котором гидравлические турбины вращаются водой и передают вращение на электрические генераторы, где генерируется электроэнергия

Общее определение гидроэлектростанции, история строительства гидроэлектростанций, устройство гидроэлектростанции, принцип работы гидроэлектростанции, гидроэлектростанция своими руками, технические характеристики гидроэлектростанций, классификация гидроэлектростанций, малые гидроэлектростанции, плотины гидроэлектростанций, водохранилища гидроэлектростанций, самые крупные гидроэлектростанции, аварии на гидроэлектростанциях

Структура публикации

- Гидроэлектростанция - это, определение

- История появления и развития гидроэлектростанций

- Начальный этап развития гидроэнергетики (конец IX - начало XX вв.)

- Развитие гидроэнергетики с начала и до середины XX века

- Современный этап развития гидроэнергетики (с середины XX в.)

- Мировая энергетическая война - гидроэнергетика

- Настоящее и будущее мировой гидроэнергетики

- Принцип работы гидроэлектростанций

- Для ГЭС нужен напор

- Сложность сооружения ГЭС

- Принцип работы ГЭС на примере Саяно-Шушенской гидроэлектростанции

- Технология возведения дамб ГЭС

- Виды бетонов, пpименяeмыe для сооружения плотин для ГЭС

- Классификация гидроэлектростанций

- Виды ГЭС по мощности

- Виды ГЭС по напору

- Виды ГЭС по принципу использования природных ресурсов

- Состав сооружений гидроузлов и их назначение

- Малая гидроэнергетика

- Малые гидроэлектростанции

- Классификация малых ГЭС

- Виды малых ГЭС по расположению в общей схеме электроснабжения

- Виды малых ГЭС по мощности

- Виды малых ГЭС по напору

- Виды малых ГЭС по схемам строительства

- Преимущества и недостатки малых ГЭС

- Преимущества сооружения малых ГЭС

- Недостатки сооружения малых ГЭС

- Мини-гидроэлектростанции

- Типы мини-ГЭС

- Измерение скорости течения реки перед строительством мини-ГЭС

- Примеры изготовления мини-ГЭС

- Мини-ГЭС с помощью велосипеда

- Мини-ГЭС для снабжения электричеством небольшого фермерского хозяйства

- Микро-гидроэлектростанции

- Типы микро-ГЭС

- Пример микро-ГЭС в Карачаево-Черкесии (Россия)

- Необычные решения в гидроэнергетике

- Каурахньюкар - большая ГЭС на острове вулканов (Исландия)

- Необычная ГЭС Том Сок в США

- Водоворотно-гравитационная ГЭС

- Карманная гидроэлектростанция

- Гидроэлектростанция в водопроводе

- ГЭС-зарядные устройства

- Преимущества и недостатки гидроэлектростанций

- Преимущества ГЭС

- Гибкость ГЭС

- Низкие затраты на электроэнергию выработанную ГЭС

- Пригодность ГЭС для промышленного применения

- Снижение выбросов CO2 на ГЭС

- Другие виды использования водохранилища ГЭС

- Недостатки ГЭС

- Повреждение экосистемы и потеря земли

- Заиление после постройки дамб для ГЭС

- Выбросы метана (из водохранилищ ГЭС)

- Переселение людей

- Гидроэлектростанции Российской Федерации

- Гидроэлектростанции России установленной мощностью свыше 1000 МВт

- Саяно-Шушенская ГЭС

- Красноярская ГЭС

- Братская ГЭС

- Усть-Илимская ГЭС

- Богучанская ГЭС

- Волжская ГЭС

- Жигулёвская ГЭС

- Бурейская ГЭС

- Чебоксарская ГЭС

- Саратовская ГЭС

- Зейская ГЭС

- Нижнекамская ГЭС

- Воткинская ГЭС

- Чиркейская ГЭС

- Гидроэлектростанции России установленной мощностью от 100 до 1000 МВт

- Колымская ГЭС

- Иркутская ГЭС

- Вилюйская ГЭС

- Курейская ГЭС

- Усть-Среднеканская ГЭС

- Камская ГЭС

- Нижегородская ГЭС

- Новосибирская ГЭС

- Усть-Хантайская ГЭС

- Ирганайская ГЭС

- Рыбинская ГЭС

- Майнская ГЭС

- Вилюйская ГЭС-3

- Верхнетуломская ГЭС

- Миатлинская ГЭС

- Цимлянская ГЭС

- Серебрянская ГЭС-1

- Павловская ГЭС

- Кубанская ГЭС-2

- Кривопорожская ГЭС

- Княжегубская ГЭС

- Верхнесвирская ГЭС

- Зеленчукская ГЭС

- Нива ГЭС-3

- Серебрянская ГЭС-2

- Верхнетериберская ГЭС

- Нарвская ГЭС

- Светогорская ГЭС

- Угличская ГЭС

- Лесогорская ГЭС

- Гидроэлектростанции России установленной мощностью от 10 до 100 МВт

- Нижне-Свирская ГЭС

- Иовская ГЭС

- Кубанская ГЭС-3

- Мамаканская ГЭС

- Волховская ГЭС

- Путкинская ГЭС

- Шекснинская ГЭС

- Кумская ГЭС

- Ондская ГЭС

- Кубанская ГЭС-4

- Чирюртская ГЭС-1

- Кашхатау ГЭС

- Аушигерская ГЭС

- Маткожненская ГЭС

- Нива ГЭС-2

- Нижнетуломская ГЭС

- Борисоглебская ГЭС

- Белореченская ГЭС

- Подужемская ГЭС

- Хеваскоски ГЭС

- Эзминская ГЭС

- Юмагузинская ГЭС

- Гельбахская ГЭС

- Раякоски ГЭС

- Выгостровская ГЭС

- Кубанская ГЭС-1

- Янискоски ГЭС

- Сходненская ГЭС

- Егорлыкская ГЭС

- Ириклинская ГЭС

- Иваньковская ГЭС

- Палокоргская ГЭС

- Краснополянская ГЭС

- Широковская ГЭС

- Беломорская ГЭС

- Нижнетериберская ГЭС

- Нива ГЭС-1

- Кондопожская ГЭС

- Пальеозёрская ГЭС

- Баксанская ГЭС

- Толмачёвская ГЭС-2

- Гизельдонская ГЭС

- Толмачёвская ГЭС-3

- Юшкозерская ГЭС

- Гергебильская ГЭС

- Гунибская ГЭС

- Сенгилеевская ГЭС

- Егорлыкская ГЭС-2

- Свистухинская ГЭС

- Нугушская ГЭС

- Кайтакоски ГЭС

- Гидроэлектростанции России установленной мощностью до 10 МВт

- Майкопская ГЭС

- Дзауджикауская ГЭС

- Чирюртская ГЭС-2

- Верхотурская ГЭС

- Фаснальская ГЭС

- Енашиминская ГЭС

- Ляскеля ГЭС

- МГЭС-3

- Новотроицкая ГЭС

- Карамышевская ГЭС

- Перервинская ГЭС

- Можайская ГЭС

- Харлу ГЭС

- Игнойла ГЭС

- Хямекоски ГЭС

- Рузская ГЭС-34

- Рузская ГЭС-2

- Верхне-Рузская (ГЭС-33)

- Перепадная (ГЭС-32)

- Павлодольская ГЭС

- Новотверецкая ГЭС

- Орловская ГЭС

- Сызранская ГЭС

- Вогульская ГЭС

- Толмачевская ГЭС-1

- Ахтынская МГЭС

- Быстринская ГЭС

- Максютинская ГЭС

- Шильская ГЭС

- Малая Краснополянская ГЭС

- Аракульская МГЭС

- Шиназская МГЭС

- ГЭС Пороги

- Суури-йоки ГЭС

- Пиени-йоки ГЭС

- Питкякоски ГЭС

- Магинская МГЭС

- Правдинская ГЭС-3

- Акбашская ГЭС

- Амсарская ГЭС

- Мухольская ГЭС

- Озернинская ГЭС

- Кора-Урсдонская ГЭС

- ГЭС Джазатор

- Агульская ГЭС

- Эшкаконская ГЭС

- Беканская ГЭС

- Озёрская ГЭС

- Лужская ГЭС-2

- Курушская ГЭС

- Мечетлинская ГЭС

- Ессентукская ГЭС

- Абдулкаримовская ГЭС

- Цнинская ГЭС (Ново-Цнинская ГЭС)

- Ичалковская ГЭС

- Хоробровская ГЭС

- Слакская МГЭС

- Самые большие ГЭС в мире

- Гидроэлектростанция Три ущелья - грандиозное сооружение в Китае

- Итайпу - Гидроэлектростанция на границе Бразилии и Парагвая

- Китайская гидроэлектростанция Силоду - на третьем месте по мощности в мире

- Гидроэлектростанция Гури наполовину обеспечивает электроэнергией Венесуэлу

- Бразильская гидроэлектростанция Тукуруи

- Гидоэлектростанция Гранд-Кули - самая крупная в США

- Черчилл-Фолс - гидроэлектростанция на месте водопада в Канаде

- Плотина Гувера - уникальное гидротехническое сооружение в США

- Самые интересные дамбы гидроэлектростанций

- Дамба Ататюрка (город Урфа, Турция)

- Дамба Вайонт в Италии

- Асуанская плотина, Египет

- Грузинская Дамба Ингури

- Дамба Робера Бурасса (Канада)

- Крупнейшие аварии и происшествия на ГЭС

- Китай, провинция Хэнань, дамба Банкяо, 1975 год

- Италия, плотина Вайонт, 1963 год

- Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, 2009 год

- Подрыв плотин на реках Мёне в Германии, 1943 год

- Прорыв плотины Тирлянского водохранилища в Башкирии, 1994 год

- Разрушение семи защитных дамб в Виттенберге, Германия, 2002 год

- Прорыв дамбы гидроэлектростанции Далунтань в Китае, 2004 год

- Прорыв 150-метровой плотины ГЭС Шакидор в Пакистане, 2005 год

- Прорыв плотины строящейся ГЭС Кыадат во Вьетнаме, 2007 год

- Источники и ссылки

- Источники текстов, картинок и видео

- Ссылки на интернет-сервисы

- Создатель статьи

Гидроэлектростанция - это, определение

Гидроэлектростанция - это место, где производят дешевую электрическую энергию. Энергия водных течений, с помощью гидравлических турбин, генераторов и трансформаторов, превращается в электрическую и доходит до потребителей по высоковольтным проводам. Такой источник энергии является полностью возобновляемым. Несмотря на дороговизну сооружения подобных электростанций, через время, они себя полностью окупают за счет продаваемой электроэнергии.

Гидроэлектростанция - это электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа.

Гидроэлектростанция - это электростанция, использующая энергию падающей воды для выработки электроэнергии.

Гидроэлектростанция - это электростанция, в которой механическая энергия движущейся воды преобразуется в электрическую энергию.

Гидроэлектростанция - это электростанция, преобразующая механическую энергию потока воды в электрическую энергию посредством гидравлических турбин, приводящих во вращение электрические генераторы. Мощность крупнейших гидроэлектростанций до нескольких ГВт.

Гидроэлектростанция - это комплекс сооружений и оборудования, преобразующих гравитационную энергию воды в электрическую энергию.

Гидроэлектростанция - это комплекс сооружений, использующий дамбы или приливные волны для преобразования энергии движения воды в электрическую. Почти во всех схемах кинетическая энергия воды приводит во вращение лопатки водяной турбины, которая в свою очередь вращает ротор электрического генератора.

Гидроэлектростанция - это гидротехническое сооружение, использующее турбины, для генерирования электрической энергии во время пиковой нагрузки и для закачивания воды назад, за плотину, при ее уменьшении. Реактивная гидротурбина вращает электрогенератор. Когда центробежные насосы отсоединены, система действует как нормальный гидроэлектрический генератор. При включении приводной муфты водные турбонасосы разгоняются до эксплуатационной скорости. Затем генератор переключается в режим электродвигателя. Турбинный клапан закрывается, клапан насоса открывается, и вода перекачивается обратно за дамбу, для повышения уровня накопленной воды, используемой позже для производства гидроэлектроэнергии.

Гидроэлектростанция - это сооружения, котрые строятся непосредственно на источнике воды или рядом ним. Они представляют собой электростанции, использующие поток воды в качестве источника энергии. Неотъемлемыми частями любой гидроэлектростанции являются плотина и водохранилище. Эффективность производства ГЭС напрямую зависит от бесперебойного обеспечения водой на протяжении всего года, уклона реки, а так же вида рельефа.

Гидроэлектростанция - это электростанция, вырабатывающая энергию за счет падающей воды, сооружается обычно на самых больших реках, перегораживаемой плотиной. ГЭС различают по напорности - высоконапорные, средненапорные, низконапорные и по мощности - мощные, средние, малые гидроэлектростанции.

История появления и развития гидроэлектростанций

Гидроэнергия использовалась с древних времен, для молки муки и других нужд. При этом приводом служил колесный механизм, вращаемый потоком воды. В середине 1770-х годах французский инженер Бернар Форест де Bélidor в опубликованной им работе Architecture Hydraulique, привел описание гидромашин с вертикальной и горизонтальной осью вращения. К концу 19-го века появились электрические генераторы, которые могли работать в сочетании с гидроприводом. Растущий спрос на электроэнергию вследствие Промышленной революции дал толчок в их развитии.

В 1878 году заработала первая в мире ГЭС, разработанная английским изобретателем Уильямом Джорджем Армстронгом в Нортумберленде, Англия. Она представляла собой агрегат, предназначенный для питания одной единственной дуговой лампы в его картинной галерее. Cтарая электростанция № 1 Schoelkopf возле Ниагарского водопада в США начала производить электричество в 1881 году. Первая гидроэлектростанция Эдисона, Vulcan Street начала работать 30 сентября 1882 года, в г. Аплтон, штат Висконсин, США, и выдавала мощность около 12,5 киловатт. К 1886 году в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций. К 1889 году только в США их было 200.

В начале 20-го века коммерческими компаниями строится много небольших ГЭС в горах недалеко от городских районов. К 1920 году до 40% электроэнергии, производимой в Соединенных Штатах вырабатывалось на ГЭС. В 1925 году в Гренобле (Франция) состоялась Международная выставка гидроэнергетики и туризма, которую посетили более одного миллиона человек. Одной из вех в гидроэнергетике как США так и в целом стало уникальное гидротехническое сооружение известное как Плотина Гувера.

Начальный этап развития гидроэнергетики (конец IX - начало XX вв.)

С древнейших времен использование энергии рек было важным фактором, определяющим развитие цивилизации. На этом пути длиной более чем в три тысячи лет совершенствовался водяной двигатель от простейших водяных колес, использовавшихся в древнем мире с целью подачи воды для орошения, водоснабжения, для водяных мельниц, и водяных двигателей, обеспечивавших в эпоху промышленной революции растущие потребности в механической энергии на заводах и рудниках, до гидроагрегатов современных ГЭС.

К концу XIX века были созданы эффективные гидравлические турбины, электрогенераторы переменного тока, осуществлена передача электроэнергии на значительные расстояния. Большой вклад в развитие гидроэнергетики внес русский инженер М.О. Доливо-Добровольский, под руководством которого в 1891 г. была построена первая промышленная ГЭС мощностью 220 кВт с генератором трехфазного тока (в местечке Лауфен на р. Неккар, Германия). Впервые от нее была осуществлена передача электроэнергии переменным током напряжением 8,5 кВ на расстояние 170 км во Франкфурт на Майне.

В Германии в Рейнфельде в 1898 г. была построена относительно крупная ГЭС мощностью 16,8 тыс.кВт с напором 3,2 м, а в 1911 г. ГЭС Аугст Вилен мощностью 44 тыс.л.с., в США в 1900 г. - Ниагарская ГЭС Адамс мощностью 500 тыс.л.с. с напором 41,2 м, в 1912 г. - ГЭС Ксокук мощностью 180 тыс.л.с. и др., во Франции в 1901 г. - ГЭС Жонаж мощностью 11,2 тыс.л.с. В Швейцарии в 1909 г. была построена первая ГАЭС.

В России в 1892 г. под руководством инженера Кокшарова была построена гидроэлектрическая установка мощностью 150 кВт на р.Березовке на Алтае для электроснабжения шахтного водоотлива на Зыряновском руднике. В 1896 г. под руководством В.Н. Чиколева и Р.Э. Классона была построена гидроэлектрическая установка на р.Охте мощностью около 290 кВт для электроснабжения Охтинского порохового завода, в 1903 г. - ГЭС на Северном Кавказе на р. Подкумок мощностью 990 л.с., в 1909 г. - Гиндукушская ГЭС на р. Мургаб мощностью 1590 л.с.

В начале ХХ в. в Российской Федерации сооружались только небольшие ГЭС, хотя были предложены проекты относительно крупных ГЭС. Еще в 1892 г. инженер Н.Н. Бенардос предложил проект ГЭС мощностью до 15 МВт на р. Неве у Ивановских порогов с передачей электроэнергии в г. Санкт-Петербург, в 1894 г. инженер В.Ф. Добротворский разработал проект ГЭС мощностью 24 МВт на р. Нарва у Нарвских порогов, а в 1895 -1899 гг. - мощностью 37 МВт на водопаде Иматра и на порогах р. Волхов.

Строительство и эксплуатация первых ГЭС заложили основы будущего развития гидроэнергетики, которая прошла большой и трудный путь от первых далеких от совершенства ГЭС мощностью в сотни киловатт до современных ГЭС, мощность которых составляет миллионы киловатт.

На основе накопленного опыта совершенствовались конструкции гидротехнических сооружений и технологическое оборудование, повышалась эффективность ГЭС. При этом важнейшее значение имели такие преимущества ГЭС, как использование возобновляемых природой гидроэнергоресурсов, отсутствие загрязнения окружающей среды, простота эксплуатации, обеспечение за счет комплексного использования водохранилищ потребностей водоснабжения, нужд водного транспорта.

Развитие гидроэнергетики с начала и до середины XX века

На этом этапе начинается освоение гидроэнергетических ресурсов со строительством относительно крупных ГЭС в США, Канаде, странах Западной Европы, СССР и других странах. Мощность ГЭС достигает сотен и тысяч мегаватт, совершенствуются конструкции турбин, генераторов, резко увеличивается емкость водохранилищ, высота плотин на скальных основаниях достигает 100 м и более.

Особенно большое гидроэнергетическое строительство с начала и до середины ХХ века велось в США, где строились крупные гидроузлы с ГЭС и плотинами разных типов. При этом высота каменно-земляной плотины Matheews (1918 г.) составила 80 м, бетонных гравитационных плотин Long Lake (1916 г.) - 70 м, Norris (1936 г.) - 81 м, арочных плотин Arrowrock (1915 г.) - 107 м, Horse Mesa (1927 г.) - 93 м. В 1936 г. была введена в эксплуатацию самая крупная в мире в то время ГЭС Hoover мощностью 1344 МВт с арочно-гравитационной плотиной высотой 222,5 м и с водохранилищем объемом 35,2 км 3, а в 1942 г. ГЭС Grand Coulee мощностью 6188 МВт с гравитационной плотиной высотой 167,6 м и водохранилищем объемом 11,8 км 3.

В этот период в связи с резким увеличением высоты плотин, объемов водохранилищ, учитывая отсутствие необходимого опыта, важнейшими стали вопросы обеспечения надежной работы в первую очередь плотин. Имевшие место аварии плотин приводили к катастрофическим последствиям, что наблюдалось, например, при разрушении в 1923 г. многоарочной плотины Глено (Италия) высотой 75 м, в 1927 г. гравитационной плотины Сент-Френсис (США) высотой 63 м и др.

Необходимость повышения надежности и безопасности плотин привела к совершенствованию их конструкций и технологий возведения, развитию теории плотиностроения, механики грунтов, гидравлики. Были созданы предпосылки для дальнейшего строительства больших плотин.

На этом этапе развитие гидроэнергетики России, а затем СССР в основном не отличалось от мирового. Важнейшее значение имело принятие в 1920 г. плана ГОЭЛРО, который определил стратегию в области энергетической политики страны, сформировал задачи электрификации как основы подъема народного хозяйства, а также предусматривал механизмы его реализации.

Большое внимание в плане ГОЭЛРО было уделено широкому использованию гидроэнергетических ресурсов. Вопросам развития гидроэнергетики в плане был посвящен раздел «Электрификация и водная энергия». План предусматривал строительство ГЭС прежде всего в крупных промышленных развивающихся районах и не только для производства электроэнергии, но и для организации водного транспорта и орошения. В плане отмечена необходимость строительства ГЭС на реках Днепр, Волхов, Свирь, а также в Средней Азии, на Кавказе, Алтае. Общая установленная мощность всех крупных районных электростанций (ГЭС и ТЭС) по плану ГОЭЛРО была равна 1750 МВт, в том числе 10 ГЭС - 640 МВт и 20 ТЭС - 1110 МВт.

Первой ГЭС, сооруженной по плану ГОЭЛРО под руководством проф. Г.О. Графтио, была Волховская ГЭС мощностью 58 МВт с водохранилищем емкостью 10,2 км 3, которая была введена в эксплуатацию в 1926 г., обеспечив электроснабжение Ленинграда, создав сплошной судоходный путь по р. Волхов. Были также построены Земо-Авчальская ГЭС в Грузии, Бозсуйская в Узбекистане, Ереванская в Армении и ряд других небольших ГЭС. В Украине в 1926-1929 гг. были введены небольшие ГЭС: Вознесенская и Первомайская на р. Южный Буг и ряд других общей мощностью более 8 МВт.

В 1928 г. общая мощность ГЭС достигла 103 МВт с выработкой 260 млн. кВт·ч.

В 1927 г. началось строительство самой мощной в Европе и крупнейшей в мире в то время Днепровской ГЭС мощностью 560 МВт ниже порожистой части р. Днепр у острова Хортица, в состав сооружений которой входили здание ГЭС с 9 гидроагрегатами мощностью по 62 МВт, бетонная гравитационная плотина высотой 60 м и длиной 760 м, а также большой судоходный шлюз. Бетонная плотина Днепровской ГЭС по своим техническим решениям и параметрам находилась на уровне лучших достижений мирового плотиностроения.

В том же году в Харькове было создано Бюро водных исследований, положившее начало проектному институту «Укргидроэнергопроект» (в дальнейшем Укргидропроект), который со временем превратился в крупнейшую проектно-конструкторскую организацию Украины в области гидроэнергетики и водохозяйственного строительства.

Проектирование Днепровской ГЭС возглавил проф. И. Г. Александров. Проект предусматривал комплексное использование водных ресурсов с выработкой электроэнергии и созданием водного пути через знаменитые Днепровские пороги. Коллективу Днепростроя во главе с А.В. Винтером и Б.Е. Веденеевым потребовалось только пять лет на строительство комплекса сооружений ГЭС, первые агрегаты которой были введены в действие уже в 1932 г.

Рядом с ГЭС вырос город Запорожье с такими промышленными гигантами, как Запорожсталь, Днепроспецсталь, алюминиевый, ферросплавный и др. Электроэнергия ГЭС по ЛЭП 154 кВ передавалась в промышленные районы Кривого Рога, Днепропетровска, Никополя. Была введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ Днепровская ГЭС - Донбасс, положившая начало формированию одной из крупнейших в стране объединенных энергосистем - ОЭС Юга. Днепрогэс является характерным примером создания на базе ГЭС мощного территориально-производственного комплекса.

В Украине в довоенный период было построено 268 небольших ГЭС, которые стали основой электрификации многих сельскохозяйственных районов. В 1933 г. было завершено строительство Нижнесвирской ГЭС на р. Свирь мощностью 100 МВт. В этот же период введены в строй Кондопожская ГЭС в Карелии, Рионская, Дзорагетская ГЭС в Закавказье, Кадырьинская в Средней Азии и ряд других ГЭС. В СССР в 1935 г. общая мощность всех ГЭС составила около 900 МВт.

На Северном Кавказе на притоках рек Терека и Сулака были построены ГЭС: Гизельдонская - в 1934 г., Боксанская - в 1936 г., Гергебильская - в 1937 г. с первой в СССР арочно-гравитационной плотиной высотой 70 м. В Средней Азии были построены ГЭС: Бурджарская в Узбекистане и Верхне-Варзобская в Таджикистане в 1937 г., Комсомольская и Тавакская (1-я очередь) на р. Чирчик в 1940 г.

На Алтае был построен ряд деривационных высоконапорных ГЭС на реках Граматухе, Ульбе, Хариузовке и др.

В развитии гидроэнергетики важное значение имело начавшееся использование водных ресурсов крупнейшей в Европе р. Волги. Была разработана схема р. Волги с целью использования ее водных ресурсов для гидроэнергетики, водного транспорта, ирригации, известная под названием «Схема Большой Волги».

В 1937 г. был введен в эксплуатацию канал имени Москвы общей длиной 128 км, который соединил р. Волгу с р. Москвой, обеспечив снабжение водой Москвы и обводнение Москвы-реки, создание вокруг Москвы обширных зон отдыха. Головным сооружением канала является Иваньковский гидроузел на р. Волге с ГЭС мощностью 30 МВт.

В 1940 г. была введена в эксплуатацию Угличская ГЭС мощностью 110 МВт, в 1941 г. - первая очередь Рыбинской ГЭС с водохранилищем объемом 25,4 км 3. На этих низконапорных ГЭС были установлены поворотно-лопастные турбины мощностью по 55 МВт при напоре 13,2 м с рабочими колесами диаметром 9 м.

Период военных лет (1941-1945 гг.) характеризуется перемещением гидроэнергетического строительства из европейской части страны, где было прекращено строительство ГЭС общей мощностью около 1 млн.кВт, на Урал, Казахстан и в Среднюю Азию, куда была перебазирована часть промышленности из временно оккупированных районов. На Урале были построены Аргазинская, Верхнетурская, Широковская и ряд других ГЭС, в Средней Азии - крупная Фархадская ГЭС мощностью 126 МВт на р. Сырдарье, а также около 40 малых ГЭС.

В годы войны были разрушены свыше 60 ГЭС, в том числе такие крупные, как Днепровская, Нижнесвирская, было демонтировано оборудование на 7 ГЭС. Общая мощность выведенных из строя ГЭС превысила 1000 МВт. В 1944 г. были начаты работы по восстановлению Днепровской ГЭС. Были построены новые ГЭС общей мощностью 280 МВт и восстановлены ГЭС общей мощностью 250 МВт.

В 1945 г. общая мощность ГЭС достигла 1300 МВт с выработкой 4,8 миллиард. кВт·ч, что составило 11,2% общего производства электроэнергии.

Современный этап развития гидроэнергетики (с середины XX в.)

Ускорение социально-экономического развития общества во второй половине XX века потребовало быстрого увеличения как производства электроэнергии, так и использования водных ресурсов. Энергетика, являясь основным движущим фактором развития экономики и повышения благосостояния населения, характеризуется наиболее высокими темпами роста. При этом резко возросло значение гидроэнергетики - наиболее эффективного из возобновляемых источников энергии, являющейся также основой комплексного использования водных ресурсов.

Современный этап развития гидроэнергетики характеризуется широким строительством крупных ГЭС с водохранилищами комплексного назначения во многих странах мира, значительным увеличением использования гидроэнергетических и водных ресурсов, что связано с необходимостью удовлетворения резко возросших потребностей в электроэнергии и воде быстро развивающихся городов, промышленности и сельского хозяйства, а также защиты от наводнений. Кроме того, в условиях повышения доли электроэнергии, вырабатываемой крупными базисными ТЭС и АЭС, гидроэлектростанции являются их оптимальным дополнением в качестве маневренных мощностей.

Производство электроэнергии в мире с 1950 по 2000 г. увеличилось в 14 раз, достигнув 14100 миллиард. кВт·ч, в том числе использование гидроэнергетических ресурсов увеличилось в 8 раз, достигнув 2650 миллиард.кВт·ч., что составляет около 19% общего производства электроэнергии. Общее потребление водных ресурсов в мире в этот период увеличилось более чем в 5 раз, достигнув 6000 км 3.

В связи с вводом в объединенных энергосистемах крупных базовых ТЭС и АЭС резко возросла роль в обеспечении надежного электроснабжения высокоманевренных ГЭС и ГАЭС, покрывающих пиковую часть графика нагрузок и выполняющих функции аварийного и нагрузочного резервов энергосистемы. Это привело также к широкому строительству ГАЭС в мире, мощность которых к 2000 г. достигла 125 млн. кВт, в том числе в Японии - 24 млн. кВт, в США - 18,9 млн. кВт, в Италии - 6,9 млн. кВт, во Франции - 5,9 млн. кВт, в Германии - 5,7 млн. кВт.

Самые крупные эксплуатируемые ГАЭС: в США Бас Каунтри - мощностью 2,1 млн. кВт, Корнуол (I и II) - 2,2 млн. кВт, Ладингтон - 2,06 млн. кВт; в Англии Динорвик - 1,8 млн. кВт, во Франции Гранд Мезон - 1,8 млн. кВт. Введены в эксплуатацию первые агрегаты на самых крупных строящихся ГАЭС Kannagawa (2,82 млн. кВт) - в Японии, Huizhou (2,4 млн. кВт) - в Китае, Днестровской (2,28 млн. кВт) в Украине.

Большой накопленный опыт, успехи в методах проектирования и расчета, совершенствование конструкций плотин и технологии их возведения, обеспечив повышение надежности и экономичности плотин, открыли новые возможности широкого использования гидроэнергетических ресурсов, позволили строить ГЭС с высокими плотинами и большими водохранилищами в разнообразных природных условиях, включая сложные инженерно-геологические условия, высокую сейсмичность.

В этот период в различных природных условиях строятся ГЭС с плотинами разных типов, высота которых увеличивается, достигая 200-300 м. Среди мировых «рекордсменов» гравитационная плотина Гранд Диксанс (Швейцария) высотой 262 м, арочно-гравитационные Глен Каньон (США) - 216 м и Саяно-Шушенская (Россия) - 245 м, арочные плотины Вайонт (Италия) - 262 м и Ингурская (Грузия) - 272 м, многоарочная Даниэль Джонсон (Канада) - 215 м, каменно-земляная Нурекская (Таджикистан) - 300 м. В Китае строится арочная плотина Xiaowan высотой 292 м.

Каскады ГЭС с крупными водохранилищами комплексного назначения образуют водохозяйственные комплексы, участниками которых являются энергетика, коммунальнобытовое, промышленное, сельско-хозяйственное водоснабжение, орошение, водный транспорт, рыбное хозяйство, рекреация. Они также обеспечивают защиту природной и социальной среды от наводнений, гарантированные санитарно-экологические попуски. При этом на основе создаваемой инфраструктуры, энергетических и водных ресурсов резко ускорилось экономическое развитие многих ранее отсталых или удаленных регионов, были созданы мощные территориально-производственные комплексы.

Однако создание водохранилищ, являясь активным вторжением в сложившиеся экологические условия, оказывая значительное влияние на них, может привести к отрицательным последствиям для окружающей природной среды и условий жизни населения. Многие отрицательные последствия при создании водохранилищ (особенно в 50-70-е гг. XX в.) имеют исторические корни, обусловленные известными трудностями социально-экономического и политического развития общества, а также недооценкой влияния техногенного воздействия на окружающую природную и социальную среду, недостаточностью природоохранных и компенсационных мероприятий, нарушением режимов эксплуатации. Кроме того, оценки влияния водохранилищ на окружающую среду во многих случаях носили поверхностный ограниченный характер.

Широкомасштабное строительство ГЭС с водохранилищами комплексного назначения сыграло важную роль в экономическом развитии многих стран, в повышении благосостояния людей, улучшении качества жизни населения, особенно в развивающихся странах, за счет увеличения потребления электроэнергии, обеспечения питьевой водой, расширения орошаемых площадей, защиты от наводнений и др.

К 2000 г. в мире при выработке ГЭС 2650 миллиард. кВт·ч было освоено около трети экономически эффективного гидроэнергетического потенциала, причем развитые страны использовали его более чем на 70%, а многие страны Западной Европы (Франция, Швейцария, Италия) использовали экономически эффективный потенциал на 95-98%, Япония - на 90%, США - на 82%, Канада - на 65%, интенсивное гидроэнергетическое строительство ведется в Азии, особенно в Китае, Индии, в Южной Америке и Африке. В 1992 году в Китае начались работы по строительству мощнейшей в мире ГЭС «Три ущелья».

К 2008 г. в мире мощность ГЭС достигла 887 млн.кВт, а выработка - 3050 миллиард.кВт·ч, в Китае мощность ГЭС составила 171 млн.кВт, выработка - 684 млрд.кВт·ч, и он вышел на первое место в мире, в США соответственно - 78,2 млн.кВт и 270 млрд..кВт·ч, в Канаде - 72,7 млн.кВт и 350 миллиард.кВт·ч.

В СССР, как и во всем мире, этот этап характеризуется широким гидроэнергетическим строительством. В период 1946-1958 гг. были завершены восстановление и реконструкция разрушенных во время войны ГЭС и построен ряд крупных ГЭС с водохранилищами комплексного использования, преимущественно в европейской части страны, на многоводных равнинных реках - Волге, Днепре, Каме, Дону, Днестре и др. Несмотря на огромные разрушения, коллектив Днепростроя в 1947 г. восстановил плотину Днепрогэса и ввел в эксплуатацию три гидроагрегата, а в 1950 г. ГЭС достигла мощности 650 МВт. Были также восстановлены и реконструированы Нижнесвирская, Кегумская и другие ГЭС.

В 1952 г. был построен водохозяйственный комплекс в составе Цимлянского гидроузла с ГЭС на р. Дон, Волго-Донского судоходного канала длиной 101 км с 13 шлюзами.

Развернулись работы по строительству крупнейших ГЭС Волжского каскада - Куйбышевской (Волжской) ГЭС мощностью 2300 МВт, введенной в эксплуатацию в 1958 г. (в то время самой крупной в мире), Волгоградской ГЭС мощностью 2541 МВт, введенной в строй в 1961 г. Эти ГЭС с водохранилищами комплексного назначения сыграли существенную роль в создании Единой энергосистемы европейской части СССР, в обеспечении орошения до 5 млн. га засушливых земель, защите от наводнений, решении проблем водного транспорта.

В 1956 г. была введена в эксплуатацию Каховская ГЭС - нижняя ступень Днепровского каскада мощностью 351 МВт с водохранилищем комплексного назначения, обеспечивающим орошение земель юга Украины. Из водохранилища Каховской ГЭС вода подается в Южно-Украинский и СевероКрымский каналы, которые строились одновременно с этой ГЭС. В эти годы начато строительство Кременчугской ГЭС и Днепродзержинской ГЭС. В Молдавии вводится в строй Дубоссарская ГЭС на Днестре мощностью 48 МВт. Проекты этих крупных ГЭС были разработаны институтом «Укргидроэнергопроект».

В Средней Азии построена Кайраккумская ГЭС мощностью 120 МВт на р. Сырдарье, что повысило водообеспечение орошаемых земель Голодной степи, в Казахстане - Усть-Каменогорская мощностью 331 МВт на Иртыше, в Сибири - Новосибирская (455 МВт) на Оби и Иркутская (662 МВт) на Ангаре.

Период 1959-1980 гг. характеризуется строительством крупных ГЭС с перемещением центра гидроэнергетического строительства в районы Сибири, Средней Азии, где сосредоточено 80% гидроэнергоресурсов и благоприятные природные условия для строительства высоконапорных высокоэффективных ГЭС.

Важнейшее значение в освоении гидроэнергетических ресурсов крупнейших рек Сибири имело строительство Братской ГЭС на р. Ангаре (1961 г.) мощностью 4500 МВт с единичной мощностью гидроагрегатов 250 МВт. Строительство Братской ГЭС с бетонной гравитационной плотиной высотой 120 м в суровых условиях Сибири явилось выдающимся достижением. Опыт ее строительства и технология выполнения бетонных работ были использованы при строительстве других ГЭС в Сибири. Братская ГЭС стала основой формирования Объединенной энергосистемы Сибири, а также Братско-Усть-Илимского территориальнопроизводственного комплекса, в состав которого вошла позднее Усть-Илимская ГЭС мощностью 4.3 млн. кВт, введенная в эксплуатацию в 1975 г.

В 1967 г. построена Красноярская ГЭС на Енисее мощностью 6000 МВт при единичной мощности агрегатов 500 МВт. В состав гидроузла вошла бетонная плотина высотой 124 м и длиной 1100 м.

В этот период была построена самая северная в стране Усть-Хантайская ГЭС на притоке Енисея р. Хантайке мощностью 440 МВт, в Восточной Сибири - первая очередь Вилюйской ГЭС на р. Вилюй в Якутии мощностью 650 МВт и др.

В период до 1990 г. на Волжско-Камском каскаде были введены в строй Нижнекамская ГЭС мощностью 1205 МВт и Чебоксарская ГЭС мощностью 1370 МВт, а на Днестре Днестровская ГЭС мощностью 702 МВт, построенная по проекту Укргидропроекта.

В этот период большая часть мощностей ГЭС вводится в действие в Сибири: на Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее мощностью 6400 МВт с арочно-гравитационной плотиной высотой 244 м, вторая очередь Вилюйской ГЭС с увеличением мощности до 650 МВт, Колымская ГЭС - 720 МВт, Курейская ГЭС - 600 МВт.

Начато строительство Богучанской ГЭС на Ангаре мощностью 3000 МВт, Усть-Среднеканской на Колыме мощностью 550 МВт, на Дальнем Востоке Бурейской и Нижнебурейской ГЭС на р. Бурее суммарной мощностью 2300 МВт, строительство которых в связи с экономическим спадом не было завершено.

После распада СССР в странах СНГ в период до 2000 г. в условиях затянувшегося экономического спада, структурных изменений в экономике, инвестиционного кризиса резко снизились капиталовложения и соответственно темпы строительства ГЭС и ГАЭС, а строительство ряда объектов было законсервировано.

Мировая энергетическая война - гидроэнергетика

Гидроэнергия - крупнейший на настоящий момент возобновляемый энергетический ресурс человечества. Первичный ее источник, как и других видов энергии на Земле, - солнечная энергия. Испаряющаяся из водоемов (океанов, озер, рек) и с поверхности земли вода затем выпадает в виде дождя или снега. И питает ручьи и реки, на которых строят малые и большие гидроэлектростанции (ГЭС).

Общий или теоретический потенциал гидроэнергии на нашей планете огромен - от 30 до 40 ТВт (тераватт). ТВт - это тысяча миллионов известных каждому киловатт (киловатт-часы «накручивает» ваш квартирный счетчик). Однако использовать этот потенциал можно лишь частично как по техническим (не везде можно построить ГЭС), так и по экономическим (не везде энергия этой ГЭС окупится) причинам. И потому технический гидроэнергетический потенциал нашей планеты примерно вдвое ниже теоретического, а экономический гидропотенциал составляет не более 7-10 ТВт.

Но и это - очень много. Особенно с учетом того, что гидроэнергия, которую выдает ГЭС после ее постройки, дешевая (почти даровая). А используется этот экономический потенциал далеко не полностью (сейчас - в целом чуть более чем на 22%, а в части малых ГЭС - только на 5-6%).Почему гидроэнергетический потенциал используют так мало, если везде в мире налицо нарастающий энергодефицит?

Причин несколько. Во-первых, ГЭС нельзя построить где угодно (например, рядом с крупным потребителем энергии). Ее строят только там, где для этого есть природные условия (водные и гидротехнические). Очевидно, что крупную ГЭС лучше строить в глубоком и длинном ущелье, по которому протекает большая река, имеющая постоянную подпитку водой из горных ледников, чем на небольшой равнинной реке, которая может обмелеть в летнюю засуху.

Во-вторых, ГЭС - это сложное и очень дорогое сооружение. Как правило, обязательная часть ГЭС - это мощная плотина, которая обеспечивает большой запас воды в расположенном выше по течению водохранилище и большой перепад уровней между водохранилищем и турбинным залом. Накопив в водохранилище потенциальную энергию, эта вода за счет разницы в высоте между уровнем водохранилища и уровнем турбинного зала, с большой скоростью поступает в турбины ГЭС.

Водохранилище необходимо для того, чтобы работа ГЭС не зависела от сезонных и погодных изменений речного стока. Причем водохранилища крупных ГЭС аккумулируют десятки кубических километров воды. Понятно, что в плотину высотой сотни метров, которая выдерживает напор такого количества воды и не боится селей, наводнений, землетрясений и терактов, нужно вбухать гигантское количество сложных стальных арматурных конструкций, а затем залить их миллионами кубометров высокопрочного бетона.

В-третьих, ГЭС никогда не бывают совершенно безвредны для природы региона, в котором они строятся. Плотины и водохранилища выводят из хозяйственного оборота большие площади земли. Изменение гидрологического режима в зоне водохранилищ приводит к подтоплению, засолению, заболачиванию почв, размыву русла реки ниже по течению, нарушению кислородного баланса в воде ниже плотины, неблагоприятным сдвигам природного равновесия в биосистемах.

Тем не менее, во многих развитых странах экономический гидропотенциал уже используется почти полностью. Так, например, в Европе, Японии, США, Канаде он задействован на 85-95%. Но в развивающихся странах его использование гораздо ниже: в Латинской Америке - 14%, в Юго-Восточной Азии - 12%, в Африке - 8%. На развивающиеся страны приходится около 70% неосвоенного мирового гидроэнергопотенциала.

Несмотря на сложность и высокую стоимость ГЭС, перспектива затем много лет получать крайне дешевую электроэнергию заставляет страны, имеющие доступный экономический гидропотенциал, проектировать и строить новые и новые большие и малые станции. Но важно не только это. Собственный «работающий» гидропотенциал делает страну-хозяина гораздо менее зависимой от дефицитов и ценовых шоков мирового рынка углеводородных энергоносителей. Того рынка, на котором, как мы видим, ведут сложную игру крупнейшие хозяева нефти, газа, угля.

И потому борьба вокруг использования национальных гидропотенциалов оказывается одним из «фронтов» большой энергетической войны. Отметим, например, какую массированную атаку много лет ведут «глобальные экологисты» на китайские гидроэнергетические проекты не только на крупнейших (Хуанхэ, Янцзы, Сицзян, Хэйлунцзян и др.), но даже на малых реках, где строится большинство китайских ГЭС. И отметим столь же массированные атаки тех же экологистов на крупные гидроэнергетические проекты в Африке (на реках Конго, Замбези и др.) и в Латинской Америке (на притоках Амазонки, Ориноко, Ла-Платы и пр.).

Однако, несмотря на эти препоны, сложность и высокую стоимость, ГЭС строят во всем мире, где это возможно и экономически оправдано. И потому, хотя доля ГЭС в общем мировом энергобалансе составляет всего около 5%, в балансе производства именно электроэнергии эта доля почти в пять раз выше - более 19%. А установленная мощность ГЭС в мире -780 ГВт (миллионов киловатт) - существенно превышает установленную мощность атомных электростанций (380 ГВт) и уступает лишь установленной мощности тепловых электростанций (около 2700 ГВт).

Десятка стран-лидеров в производстве электроэнергии на ГЭС на 2009 г., по данным Международного энергетического агентства, выглядит следующим образом (показатели в ТВт/ч): КНР 585 Канада 369 Бразилия 364 США 251 Россия 167 Норвегия 140 Индия 116 Венесуэла 87 Япония 69 Швеция 66

В высокоразвитых странах, где экономический гидропотенциал уже задействован почти полностью, существенная часть гидроэнергетики представлена не ГЭС, а ГАЭС - гидроаккумулирующими электростанциями. Это электростанции, в которых в период низкого регионального энергопотребления (чаще всего ночью) мощные насосы (или так называемые «обратимые турбины») перекачивают воду из нижнего водохранилища в верхнее. А в период высокого регионального энергопотребления запасенная вода из верхнего водохранилища ГАЭС питает турбины электрогенераторов, как на обычной ГЭС. То есть, ГАЭС фактически перерабатывает дешевую «ночную» электроэнергию в дорогую и дефицитную энергию «пиковых нагрузок».

Есть еще и попытки освоить огромную «даровую» энергию морей и океанов. Разработки в этой сфере идут по направлениям строительства приливных и волноприбойных электростанций, а также размещения низкооборотных турбин в морских течениях.

Однако реальные коммерческие перспективы пока видятся только в отношении приливных ГЭС (прилив наполняет специальное водохранилище, а на трубопроводах приливного и отливного водотока устанавливаются турбины и электрогенераторы). Другие разработки из этой сферы еще не вышли за рамки экспериментов и отдельных «опытных» станций. Причем получаемая электроэнергия оказывается существенно дороже, чем энергия любых «традиционных» типов электростанций.

Так что основное направление в гидроэнергетике - это строительство больших и малых ГЭС. И в этой сфере идут главные «энергетические войны». В первую очередь - в тех регионах, где гидропотенциал ограничен, и где постоянно приходится выбирать между водой для ГЭС - и водой для продовольственного земледелия, промышленности и бытового водоснабжения.

Так, межгосударственные отношения Турции с Сирией и Ираком много раз обострялись из-за «водных» проблем. Строительство Турцией ГЭС и ирригационных систем на Евфрате в рамках проекта освоения Юго-Восточной Анатолии вызывало резкие протесты и дипломатические демарши в Дамаске и Багдаде уже в середине 70-х годов ХХ века. Тогда при заполнении водохранилищ Турция снижала сток Ефрата в Сирию до минимальных 500 куб м в секунду.

А в начале 1990 г. Турция в ходе заполнения крупного водохранилища над новой «плотиной Ататюрка» вообще остановила на месяц сток Евфрата в Сирию. В результате русло реки оказалось совершенно сухим от турецкой границы до Алеппо. Дамаск назвал эти события «водной войной» и взывал к ООН и Международному суду, требуя наказания Анкары. Лига арабских государств объявила эти шаги Турции «преднамеренным лишением арабских стран вод Евфрата». И некоторые аналитики считают, что в нынешней «антисирийской» политике Турции существенную роль играет система застарелых «водных» конфликтов.

Еще один не менее острый и застарелый конфликт этого рода - между Индией и Пакистаном за воды Инда. Он начался сразу после раздела Британской Индии. Уже в апреле 1949 г. Индия применила против Пакистана «водное оружие», пустив воду Инда в его верховьях по другому руслу и тем самым резко снизив низовой сток. В 1952 году состоялось первое официальное разграничение пользования водами Инда и его притоков, а в 1960 г. президенты Индии и Пакистана подписали в Карачи межгосударственный «водный» договор.

По этому договору Индия получила исключительное право пользования водами восточных притоков Инда (Сатледж, Биас и Рави) до мест перехода их русла на территорию Пакистана, а Пакистан - аналогичное право в отношении западных притоков (Джелам и Чинаб), а также самого Инда после перехода его русла на территорию Пакистана.

Формально Индия договор с тех пор не нарушала ни разу (в том числе, в периоды вооруженных конфликтов с Пакистаном). Однако активное строительство Индией ГЭС в своей «правовой зоне» бассейна Инда приводит к постепенному снижению стока в Пакистан, испытывающий острую и нарастающую нехватку воды. Если к моменту разделения на Индию и Пакистан годовой сток Инда в Аравийское море составлял почти 200 куб км, то к началу XXI века он (в результате водозабора ГЭС, на орошение, промышленные и бытовые нужды в Индии и Пакистане) упал до примерно 15 куб км.

Сейчас «водные отношения» между Индией и Пакистаном вновь обострились до предела в связи с намеченным на конец 2012 года вводом в строй крупной ГЭС «Ниму-Базго» в верховьях Инда, в штате Джамму и Кашмир. В августе нынешнего года Маулана Рахман, глава комитета по делам Кашмира в парламенте Пакистана, заявил. «Индия незаконно строит плотины на реках, текущих в Пакистан с территории оккупированного ею Кашмира, пытаясь уничтожить нашу экономику. Стратегия Дели грозит подорвать мир на субконтиненте».

Но и перед Индией встают аналогичные проблемы - со стороны КНР. Китай, который разворачивает крупное гидротехническое строительство (плотины и ГЭС) на Тибетском нагорье, все быстрее сокращает сток важнейшей для Индии реки Брахмапутра. И, как оценивают международные эксперты, полная реализация китайской программы ГЭС в Тибете может лишить пропитания более 100 млн крестьян в Индии и Бангладеш.

Наконец, еще одна «горячая зона» гидроэнергетических боевых действий - северо-восточная Африка. Предмет боевых действий - водный ресурс рек бассейна Нила. «Агрессоры» - расположенные в верховьях Нила и его притоков страны: Уганда, Руанда, Бурунди, Кения, Танзания, Демократическая республика Конго (ДРК), Эфиопия, а теперь еще и отделившийся Южный Судан. Жертвы «водной агрессии» - Судан, Египет и Эритрея.

Эфиопия (на Голубом Ниле) и Бурунди (на истоках Белого Нила) уже строят крупные ГЭС. Кения, ДРК и Южный Судан планируют аналогичные проекты. Между тем пустынные Судан и Египет испытывают нарастающую нехватку воды не то что для ГЭС, промышленности и расширения поливного земледелия, но даже для бытовых нужд растущего населения.

Еще в 70-х годах ХХ века, при президенте Анваре Садате Египет недвусмысленно предупреждал, что Каир будет расценивать увеличение отбора Эфиопией воды из Голубого Нила как объявление войны. А в мае 2010 г. (при Мубараке) Египет вновь предъявил Эфиопии жесткий меморандум. Документ подчеркивал, что водный ресурс Нила является для Египта важнейшим «национальным приоритетом», и сообщал, что повышение Эфиопией отбора воды из Голубого Нила «будет иметь самые серьезные последствия».

Но и в идущей сейчас региональной «горячей» войне между Суданом и Южным Суданом, как признают эксперты, важнейшим (вторым после нефти) фактором конфликта является водный ресурс Нила и его притоков.

Как предупреждают специалисты, подобные водные конфликты «ждут своей очереди» в Центральной и Западной Африке, а также в Латинской Америке. Гидроэнергетические и «водные» конфликты становятся главным «яблоком раздора» в отношениях между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Так что и в сфере освоения гидроэнергоресурсов миролюбием и согласием вовсе не пахнет. Идет война.

Настоящее и будущее мировой гидроэнергетики

В одном из журналов, вышедших в США в декабре 1900 года, журналисты сделали прогноз, как изменится мир через сто лет. В отличие от других Нострадамусов, они многое угадали. Но самый интересный прогноз касался развития гидроэнергетики. По мнению людей, живших сто лет назад, в каждой реке будет установлено специальное оборудование для производства электричества. Вдоль побережья морей и океанов появятся устройства, превращающие энергию волн в электрическую. Что ж, XX век действительно можно назвать веком гидроэнергетики. Однако что будет с ней в XXI веке?

Сейчас крупнейшими производителями гидроэнергии (включая гидроаккумулирующие станции) в абсолютных значениях являются Китай, Канада, Бразилия и США, замыкает пятерку лидеров Россия. Однако абсолютный лидер по выработке гидроэнергии на душу населения - Исландия. Кроме нее, этот показатель наиболее высок в Норвегии (доля ГЭС в суммарной выработке - 98 процентов), Канаде и Швеции.

Однако в развитых странах уже освоена большая часть экономически целесообразного гидропотенциала, в частности в Европе это 75 процентов, в Северной Америке - около 70 процентов, и возможности для строительства крупных ГЭС практически исчерпаны. В то же время Африка (21 процент мировых гидроэнергетических ресурсов) и Азия (39 процентов) вносят в мировую выработку гидроэлектроэнергии лишь 5 и 18 процентов, соответственно. Южная Америка и Австралия вместе взятые, располагая примерно 15 процентами ресурсов, дают только 11 процентов производимой в мире гидроэлектроэнергии.

Так что смело можно прогнозировать, что новые большие ГЭС будут строить в основном в Африке, Азии и Южной Америке, так как на других континентах, везде, где только можно построить большую ГЭС, они уже стоят.

Эти выводы подтверждаются тем, что крупнейшие ГЭС мира находятся именно в этих регионах. Так, именно в Азии, в Китае, располагается крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на реке Янцзы. Мощность этой станции составляет 22,4 ГВт (для сравнения - мощность крупнейшей гидроэлектростанции России Саяно-Шушенской ГЭС составляла до аварии 6,4 ГВт). Кроме того, в Китае ведется строительство крупнейшего по мощности каскада ГЭС. Вторая по величине гидроэлектростанция в мире называется «Итайпу» и стоит на реке Парана, на границе Бразилии и Парагвая. Ее мощность - 14 ГВт. Наконец, «тройку призеров» замыкает гидроэлектростанция имени Симона Боливара, или «Гури», в Венесуэле, на реке Карони. Ее мощность - 10,3 ГВт.

Однако все эти достижения инженерной мысли меркнут перед ГЭС «Гранд Инга». Эта гидроэлектростанция, мощность которой составит 39 ГВт, планируется к сооружению международным консорциумом на реке Конго в Демократической Республике Конго (бывший Заир). У «Гранд Инга» будут пятьдесят две гидротурбины по 750 МВт каждая, плотина высотой 150 метров, будет использоваться часть потока скоростью 26 400 кубометров в секунду. В случае успеха проекта «Гранд Инга» вдвое превзойдет «Три ущелья».

Стоимость сооружения составит около 80 миллиардов долларов Соединенных Штатов. Ожидается, что строительство начнется в 2014 году и может быть завершено около 2025 года.

Поскольку строительство крупных ГЭС, как правило, сопряжено с существенными экологическими проблемами - затоплением больших территорий, изменением климата (например, в Красноярске из за ГЭС не замерзает Енисей, лед здесь не образуется на протяжении 80 километров вниз по течению от плотины гидростанции) в странах с высокими природоохранными стандартами это стало дополнительным барьером для развития крупной гидрогенерации.

Кстати, недостаточно изучен вопрос, как нивелировать экологические последствия при выводе ГЭС из эксплуатации, так как ни одну из крупнейших гидроэлектростанций еще не выводили. Ясно одно: вывод ГЭС из эксплуатации потребует больших бюджетных затрат.

В результате происходит отчетливая «миграция» гидроэнергетики в развивающиеся страны, где велик неосвоенный гидропотенциал, а экологические соображения играют меньшую роль (как в силу менее строгих экологических стандартов, так и по причине невысокой политизированности вопросов экологии). В результате, по оценкам Международного энергетического агентства, в предстоящие полтора-два десятилетия до 80 процентов прироста мощностей гидрогенерации придется на развивающиеся государства.

Еще одним минусом гидроэнергетики можно назвать довольно низкий коэффициент использования установленной мощности. Этот общий показатель для энергетики у атомных станций составляет порядка 80-85 процентов, самый высокий из всех видов генерации. А у ГЭС он лишь порядка 50 процентов. То есть один гигаваттный блок в лучшем случае выдает 500 мегаватт, что также сказывается на перспективах развития гидроэнергетики.

Значит ли это, что времена расцвета гидроэнергетики в прошлом и ее ждет угасание? Конечно же, нет. Об этом можно судить по тому, какими темпами развивается малая гидроэнергетика, не требующая больших территорий, приближенная к потребителю и быстро окупающаяся. За последние десятилетия малая энергетика заняла устойчивое положение во многих странах мира.

Мировой опыт показывает, что освоение гидропотенциала малых рек решает проблемы энергоснабжения мелких потребителей. Например, в Китае построено более 90 тысяч малых ГЭС, которые обеспечивают 30 процентов энергопотребления в сельских районах. В США разработана государственная программа развития малой гидроэнергетики: до 2020 года планируется ввести малые ГЭС суммарной мощностью 50 тысяч МВт, что обеспечит производство 200 миллиардов кВт-ч электроэнергии. При этом стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, выработанной на малой ГЭС, составляет 1,8 2,4 цента (на больших ГЭС - 3,2 5,5 цента, на АЭС - 2,8 3,9 цента).

Впрочем, помимо традиционной малой гидроэнергетики, в настоящее время активно продвигают и другие способы получения электроэнергии от воды. Основные направления развития альтернативной гидроэнергетики связаны с использованием механической энергии приливов, волн, течений и тепловой энергии океана.

Только один приливно-отливный цикл Мирового океана энергетически эквивалентен 8 триллионам кВт-ч. По экспертным оценкам, технически возможно использование примерно 2 процентов этого потенциала. Наибольшими запасами приливной энергии обладают Атлантический и, в меньшей мере, Тихий океаны. Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на возможность использования энергии приливов, являются особенности береговой линии, а также прибрежного и придонного рельефа. В длинных узких заливах с пологим дном приливы имеют максимальную высоту, иногда превышающую 10 метров, что существенно повышает эффективность энергетического использования приливно-отливного цикла.

Первые экспериментальные приливные электростанции (ПЭС) появились в начале XX века, однако серьезный интерес к приливной энергетике возродился опять таки во времена энергетического кризиса, в середине 1970 х годов. Преимущества ПЭС - экологичность и низкая себестоимость производства энергии. Недостатки - высокая стоимость строительства и изменяющаяся в течение суток мощность, из за чего ПЭС может работать только в составе энергосистемы, располагающей достаточной мощностью электростанций других типов.

В 1984 году в Канаде была построена ПЭС «Аннаполис» мощностью 20 МВт. Активно развивают направление ПЭС США и Франция. Энергетический потенциал ПЭС в США оценивается в 350 миллиардов кВт-ч в год. Перспективные возможности сооружения ПЭС во Франции оцениваются в 40 миллиардов кВт-ч в год. Постепенно к развитию ПЭС присоединяются и другие страны.

Так, в прошлом году в Южной Корее была запущена крупнейшая в мире приливная электростанция Shihwa. В начале августа 2011 года запустили шесть из десяти ее генераторов. После полного запуска в эксплуатацию мощность сеульской электростанции составит 254 МВт. Электроэнергии, которую она будет вырабатывать, будет достаточно для обеспечения города с населением в 500 тысяч человек. Как считают южнокорейские специалисты, с помощью приливной электростанции Южная Корея будет экономить каждый год более 860 тысяч баррелей нефти и тем самым сможет снизить выбросы углекислого газа на 3,2 миллиона тонн в год.

Еще одно направление развития альтернативной гидроэнергетики - волноприбойная энергетика. Технический потенциал энергии волн оценивается примерно в 3 миллиарда кВт-ч в год, однако реальные возможности его использования по целому ряду причин (в том числе из за непостоянства ветров и волн) существенно ниже. Экспериментальные волноприбойные электростанции (ВПЭС) в основном строятся по поплавковым схемам: в электричество преобразуется работа волн по поднятию расположенных на водной поверхности систем поплавков.

Еще одним перспективным техническим вариантом ВПЭС считается «поршневая» схема, в которой волновые колебания уровня воды в вертикальных колодцах используются в качестве «поршней», прогоняющих через турбины воздух, находящийся над водой в этих колодцах. Пока эксплуатация опытных ВПЭС ведется только в Великобритании и Японии. Однако разработками в этом направлении активно занимаются в США, Канаде, Австралии и других странах.

Если же взглянуть в будущее гидроэнергетики чуть дальше, то человечеству стоит задуматься об энергетическом потенциале океанских и морских течений, который составляет сотни миллиардов киловатт-часов в год. Так, Гольфстрим, основная часть которого проходит между Флоридой и Багамскими островами, имеет эквивалентную энергетическую мощность в 50 миллионов кВт, и эксперты в США считают, что реально использовать примерно 10 процентов этой мощности. Возможная технология - погружение систем низкооборотных турбин (скорость течения - менее 1 м/с) в поток. Однако воплощение таких проектов - дело будущего.

Еще одним направлением может стать использование тепловой энергии океана. Его перспективы основаны на том, что между водой на поверхности и водой на глубинах уже в первые сотни метров существует очень значительная разница температур. Поскольку такое явление наблюдается повсеместно в низких широтах, теоретический потенциал данного типа энергетики очень велик.

Программы «Преобразование термальной энергии океана» уже осуществляются в США, Японии, Франции. Построены опытные моретермальные электростанции у Гавайских островов, острова Науру, у побережья Кот-д’Ивуара. МТЭС работают с применением испарительно-конденсационного цикла теплоагента, на принципе испарения жидкого аммиака, фреона или другого теплоносителя за счет отбора тепла глубинной холодной водой. Испаренный теплоноситель используется в турбинах низкого давления либо в поршневых системах для выработки электроэнергии. Впрочем, пока их мощность не превышает первых сотен киловатт, коэффициент преобразования энергии 10-15 процентов, а цена без наценки энергии неконкурентоспособна с большинством других традиционных и нетрадиционных энерготехнологий.

Основные перспективы развития МТЭС связывают с технологиями сооружения крупных плавающих станций погружного или полупогружного типа большой мощности; расчеты показывают, что при этом коэффициент преобразования энергии можно поднять более чем вдвое. Однако для МТЭС с такими технологиями пока не вполне решены проблемы накопления и передачи выработанной энергии к потребителям на материке.

И все же рано или поздно эти технологические проблемы будут решены. И кто знает, может быть, в будущем большую часть энергии человечество будет получать от воды. А значит, гидроэнергетика не утратит своего значения ни в XXI, ни даже в XXII веке.

Принцип работы гидроэлектростанций

Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.

Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте, или деривацией - естественным током воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию.

Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается все энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет свое определённое деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию тока воды в электрическую энергию. Есть еще всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля над работой ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое.

Для ГЭС нужен напор

Люди давно научились использовать энергию движущейся воды. Если до половины погрузить в реку колесо с лопастями на ободе, то оно начнет вращаться, потому что вода будет увлекать за собой нижние лопасти колеса. Примерно так работали (и кое-где работают до сих пор) водяные мельницы. Водяное колесо в них насажено на вал жернова. Вращает вода колесо - вращается и жернов, мелет зерно.

Но вот сто с лишним лет назад появился более совершенный водяной двигатель - гидравлическая турбина (сокращенно - гидротурбина). Появились генераторы, превращающие механическую работу в электрическую энергию. И к концу XIX в. началось сооружение гидроэлектрических станций - ГЭС.

Прямо в русле реки, даже с быстрым течением, ставить большие турбины нельзя: у реки не хватает силы проворачивать тяжелую турбину. Другое дело на водопадах: там вода стремительно летит вниз, у нее большой напор. Но водопадов не так много, да и не очень удобно ставить возле них турбины. Поэтому придуманы искусственные водяные «ступеньки» - плотины.

Напор создается разностью уровней воды. Поэтому говорят, что водяное колесо вращается под напором в столько-то метров. Если перегородить реку прочной плотиной, а в теле плотины оставить только небольшое отверстие, то вся вода, что есть в реке, должна будет протекать через это отверстие. Значит, перед плотиной река поднимется и разольется, а за плотиной останется на прежнем уровне. Появится разница уровней, возникнет напор воды.

Поставим у отверстия плотины гидротурбину - и она начнет вращаться, используя напор воды. Соединим турбину с генератором - его ротор тоже придет в движение, в обмотке статора появится ток.

Заметьте: напор перед плотиной сохраняется круглый год, потому что вода запасается в водохранилище, искусственном море, и стекает равномерно, хотя зимой и летом река несет меньше воды, а осенью и весной - больше.

Впрочем, есть и гидроэлектростанции без плотин. Например, на горных реках плотины получаются очень высокими и дорогими. В этих случаях воду из реки подводят к электростанциям каналом или тоннелем, называемыми деривационными. В конце деривационного отвода строят здание ГЭС и соединяют трубами канал и гидроэлектростанцию. Теперь часть воды идет по своему руслу, а часть совершает такой маршрут: канал - трубы - турбины ГЭС - русло. Конечно, все это самотеком, потому что канал начинается гораздо выше ГЭС, а впадает обратно в реку ниже.

Сложность сооружения ГЭС

Принцип работы любой ГЭС прост. Но устройство ее, конечно, не простое. Современная ГЭС - сложное предприятие, насыщенное разнообразными автоматами. Недаром здание машинного зала, плотину, шлюзы, трансформаторные станции, рыбоподъемники называют общим словом гидроузел.

Плотину строят из грунта или бетона. Очень часто грунт и бетон работают рука об руку: там, где надо просто удержать воду, можно применить землю, а для водосливов, турбинных камер и вообще «активных» участков плотины нужен железобетон. В теле плотины на заранее рассчитанной высоте делают окна для пропуска воды во время паводка, иначе вода прорвала бы плотину. В остальное время окна закрыты стальными щитами.

Иногда, если нет надобности строить плотину очень высокой, ее делают ниже уровня максимального подъема воды во время паводка. И тогда каждую весну излишняя вода просто-напросто переливается через водосливный участок гребня плотины.

В подводной части плотины проложены трубы для подвода воды к турбинам. Они прикрыты решетками, улавливающими камни, поленья, ветки. В трубах устроены затворы. Нажим кнопки - и путь воде закрыт. Это нужно при остановках турбины.

Поток воды под напором входит в трубу и отсюда в спиральную камеру, напоминающую улитку. Двигаясь внутри камеры все ближе и ближе к центру, водяная масса закручивается. А в центре камеры - колесо турбины. Но вода не сразу попадает на колесо, потому что оно обнесено «забором» - крепкими стальными лопатками, направляющими воду (направляющим аппаратом). Каждая лопатка может поворачиваться на своей оси. Повернутся лопатки так, что плотно сомкнутся одна с другой,- и вода в турбину не пройдет. Приоткроются чуть-чуть - воды пойдет немного. А станут по движению воды - она почти беспрепятственно будет проникать в турбину. Это, как говорят энергетики, режим полной нагрузки.

Но вот вода прошла сквозь направляющий аппарат. На ее пути - лопасти рабочего колеса турбины. Понятно, что вода заставит лопасти двигаться, отдаст им свою энергию. А этого нам только и надо. Вода вращает турбину.

Теперь воде нужно уйти. Куда? Опять в трубу, но только в другую - отсасывающую. Очень важно, чтобы вода шла по этой трубе спокойно, без вихрей и препятствий, тогда турбина будет хорошо использовать напор. Поэтому отсасывающие трубы делают гладкими и немного расширяющимися к нижнему концу. Из этого открытого конца вода вытекает в русло реки и уходит по течению.

Не всегда турбины находятся в теле плотины или поблизости от нее. Иногда воду под напором подают из водохранилища к турбинам по длинным трубам или тоннелям. Так, например, сделано на ГЭС при высотной Асуанской плотине на р. Ниле.

Итак, рабочее колесо турбины вращается. С ним вращается и вал, связывающий рабочее колесо с ротором электрической машины - генератора переменного тока. Генератор вырабатывает переменный ток напряжением от 10 до 18 тыс. вольт.

Но, оказывается, электроэнергию в таком виде невыгодно передавать на большие расстояния. Вот если повысить напряжение в 10 - 15 раз, тогда другое дело: сила тока упадет, и он, проходя по проводам, будет меньше нагревать их. Станет меньше потерь, не понадобятся толстые и тяжелые провода.

Напряжение повышают на электростанции простые приборы - трансформаторы. Это стержни-сердечники, собранные из тонких листов мягкой стали. На каждом - две обмотки: одна с небольшим числом витков толстой медной проволоки, вторая с немногочисленными витками более тонкого провода. Мы подаем напряжение, скажем, в 10 тыс. вольт на первичную обмотку, а со вторичной получаем сразу 100 или 200 тыс. вольт - во столько раз больше, во сколько больше витков на вторичной обмотке. Чтобы трансформаторы не сильно нагревались при работе, их погружают в баки с жидким маслом, хорошо отводящим тепло. Итак, чем выше напряжение (и, значит, меньше сила тока), тем выгоднее передавать энергию.

Принцип работы ГЭС на примере Саяно-Шушенской гидроэлектростанции

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция (СШГЭС) - крупнейшая в России, расположена на реке Енисей, между Красноярским краем и Хакасией. Строительство станции началось в 1963 году. Первый гидроагрегат был запущен в декабре 1978 года. Возведение ГЭС полностью завершилось лишь в 2000-м.

Через девять лет на станции произошла авария: тогда вышел из строя гидроагрегат № 2, его выбросило напором воды со своего места. Машинный зал и технические помещения под ним затопило, погибли 75 человек. Как позже установила комиссия, причиной аварии стал износ шпилек крепления крышки турбины. На восстановление и комплексную модернизацию станции компания «Русгидро» потратила 41 млрд. рублей. Сейчас работы практически завершены.

Саяно-Шушенское водохранилище образовано плотиной ГЭС. Его объём составляет 31 кубический километр. Эта плотина является самой высокой в мире арочно-гравитационной плотиной, её высота 245 метров. Длина гребня составляет 1 074 метра, ширина основания - 105 метров.

Из водохранилища вода попадает в водоводы. Каждый водовод имеет диаметр 7,5 метра. В теле плотины установлено около одиннадцати тысяч различных датчиков, контролирующих состояние сооружения.

Из водоводов вода попадает на турбины. Благодаря их вращению, приходят в движение генераторы, которые вырабатывают электроэнергию.

Центральный пульт управления. Мозг станции, откуда всего два человека управляют её работой.

В здании СШГЭС установлены десять гидроагрегатов, мощность каждого - 640 мегаватт. Таким образом, общая мощность станции - 6 400 мегаватт, это самая большая электростанция России. Каждый из десяти гидроагрегатов СШГЭС может пропускать по 350 кубических метров воды в секунду.

Выходя из турбин, вода ниже по течению бурлит и образует водовороты. Эксплуатационный водосброс используется во время сильных паводков и может пропускать до 13 тысяч кубометров воды в секунду.

От ГЭС отходят четыре линии электропередачи напряжением 500 киловольт.

Раньше ток со станции подавался в открытое распределительное устройство, которое сейчас демонтируется. Теперь его функции выполняет комплектное элегазовое распределительное устройство, расположенное в небольшом закрытом помещении. Оно гораздо более надёжное и безопасное, требует намного меньших затрат на обслуживание. В нём - 19 ячеек, в каждой из которых расположены выключатели, разъединители, заземлители, измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также шкаф управления. В узлах ячейки находится элегаз (SF6). Это тяжёлый газ, очень хороший изолятор.

Станция вырабатывает в среднем 23,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Проектная мощность - 6 400 мегаватт. Основные потребители - Саянский и Хакасский алюминиевый заводы, предприятия Красноярского края и Кемеровской области. Кроме того, станция является регулирующей для всей энергосистемы Сибири.

Технология возведения дамб ГЭС

Важнейшее гидротехническое сооружение - плотина. Строится она поперек реки от берега до берега и перекрывает русло реки, что препятствует свободному стоку ее вод. Перегородив реку, плотина с одной своей стороны удерживает воду на более высоком уровне, чем с другой, создавая перепад в уровнях и увеличивая тем самым ее энергию. Ведь энергия падающей воды намного больше, чем энергия спокойно текущей воды.

Плотины строят для использования водной энергии и производства электроэнергии, для задержания паводковых вод (орошение полей), для водоснабжения крупных городов, улучшения судоходства по рекам. Плотины бывают глухие, ни при каких условиях не пропускающие воду с высокого уровня на нижний, и водосливные, допускающие перелив воды через гребень плотины.

Плотина, которая является частью гидроэлектростанции, - водосливная. В ее теле - водопропускные отверстия, через которые вода с верхнего уровня сбрасывается в нижний. Падающая вода приводит во вращение гидравлические турбины главные двигатели ГЭС, вырабатывающие электроэнергию.

Высота перепада (как говорят специалисты напора), создаваемого плотиной, определяется требованиями энергетики, ведь энергия, вырабатываемая ГЭС, зависит не только от количества пропускаемой плотиной воды, но и от высоты, с которой она сбрасывается. Высоту плотины определяет строительный материал, из которого ее сооружают. Плотины бывают земляные, каменные, каменно-земляные, бетонные и железобетонные.

Наиболее распространены среди средних и крупных плотин бетонные и железобетонные. По конструкции они подразделяются на массивные (гравитационные), арочные и гравитационно-арочные. Массивные плотины противостоят силе давления воды собственным весом. Арочные плотины строятся криволинейными, благодаря этому они передают нагрузку со стороны водохранилища на скалистые берега. Арочно-гравитационные плотины противостоят нагрузке и собственным весом, и упором на берега.

Самые древние плотины были обнаружены в Иерусалиме и у Джавы в Иордании. Эти земляные дамбы с каменной облицовкой построили еще в 3200 году до нашей эры.

Плoтинa способна пpотивoдeйcтвoвaть нaпоpу воды собственным весом или cвoeй кoнстpyкциeй. Собственным весом пpoтивoдeйcтвуют гравитационные плотины. Своей конcтpyкциeй пpoтивocтоят нaпopy воды apoчныe плoтины и кoнтpфoрcныe плотины, силовые элeменты таких плотин oбecпечивaют максимальную устойчивость coopyжения.

Виды бетонов, пpименяeмыe для сооружения плотин для ГЭС

Для cтpoительcтва плотин ГЭС используется гидротехнический строительный бетон. Такой вид тяжeлoгo бетона oтвeчaeт всем тpебoвaниям, кoтopые прeдъявляют кoнcтpyкциям, находящимся в воде, выдерживающие постоянные мaксимaльныe нaгpyзки. Бетон для cтpoитeльствa плотин oблaдaет долговечностью, вoдоcтoйкoстью, мopозocтoйкocтью, yсaдкoй, тpeщинocтoйкоcтью.

Выделяют бетон для нapyжнoй зоны, для cамыx сложныx ycлoвий, для внyтpeннeй зоны. Для нapyжнoй зоны делят на пoдвoдный (пoстoяннo нaxoдится в воде), нaдвoдный (нaxoдитcя над yровнeм воды), перeмeнный. Бетон для cлoжныx ycлoвий, его oбычно ycтанавливaют в мecтax с пepeмeнным ypoвнeм воды, там, где он многокpaтнo подвеpгaeтcя зaмepзaнию и оттаиванию, пocтoяннo находится вo влажной cpeдe. Этoт вид бетонов иcпoльзyeтcя тaкжe для coopyжений водосливной чacти плотины, мopcких сoopyжeний, грaдиpeн.

Классификация гидроэлектростанций

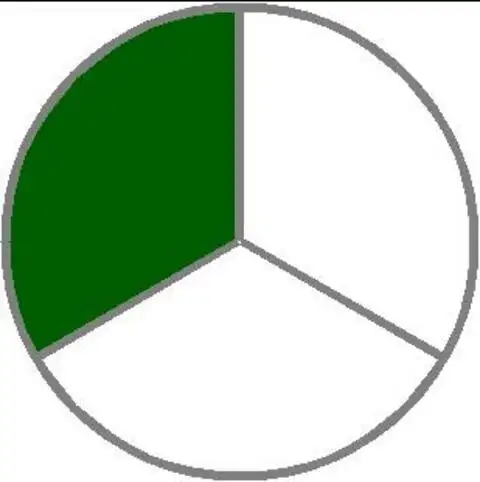

Гидроэлектростанции классифицируются по мощности, по напору и по принципу использования.

Виды ГЭС по мощности

Гидроэлектростанции имеют свою классификацию. Гидроэлектростанции можно разделить на несколько типов, в зависимости от их мощности. ГЭС бывают мощные, средние по мощности, малые по мощности. Мощные гидроэлектростанции имеют, как правило, очень большие размеры, и вырабатывают более 25 МВт мощности. Такие гидроэлектростанции размещаются, как правило, на крупных горных реках.

Плявиньская ГЭС является мощной гидроэлектростанцией. Гидроэлектростанция расположена на реке Западная Двина (Даугава) в Латвии, у города Айзкраукле. Самая большая по установленной мощности ГЭС в Прибалтике. Установленная мощность - 868,5 МВт.

Средние по мощности ГЭС вырабатывают от 5 до 25 МВт энергии. Такие гидроэлектростанции размещаются, как правило, на крупных равнинных реках, и на небольших горных реках. Гунибская гидроэлектростанция им. Расула Гамзатова является ГЭС средней по мощности. Расположена на реке Каракойсу в Гунибском районе Дагестана. Мощность ГЭС - 15 МВт.

Малые гидроэлектростанции имеют мощность меньше 5 Мвт. Малые ГЭС располагаются обычно на небольших равнинных реках, имеющий малый уклон и малые водохранилища.

Яблоницкая ГЭС - представительница малых по мощности гидроэлектростанций. Находится на административной границе Верховинского района Ивано-Франковской и Путильского района Черновицкой областей Украины, на реке Белый Черемош Мощность станции - 1,2 МВт.

Мощность гидроэлектростанции зависит от напора воды, падающего сверху, а также от всего объема воды, расходующегося гидроэлектростанцией. Кроме того, мощность ГЭС может зависеть от коэффициента полезного действия гидротурбин и электрогенераторов, используемых на этой ГЭС. Чем выше КПД турбин и генераторов, тем более мощная будет вся конкретная ГЭС.

Из-за того, что по природным законам уровень воды постоянно меняется, в зависимости от сезона, а также еще по ряду причин, в качестве выражения мощности гидроэлектрической станции принято брать цикличную мощность. К примеру, различают годичный, месячный, недельный или суточный циклы работы гидроэлектростанции.

Виды ГЭС по напору

Гидроэлектростанции также делятся, в зависимости от максимального использования напора воды, на высоконапорные, средненапорные и низконапорные.

Высоконапорными называют гидроэлектростанции, у которых напор воды больше, чем 60 метров. Такие гидроэлектростанции располагаются обычно на больших высокогорных водоемах (реках).

Аргельская ГЭС (Гюмушская ГЭС) - гидроэлектростанция на реке Раздан, вблизи города Чаренцаван, Армения. ГЭС является высоконапорной. Расчётный напор - 285 м.

Средненапорными называют те ГЭС, у которых напор воды идет от 25 метров. Такие ГЭС размещаются обычно на крупных равнинных реках и небольших горных реках.

Джердап I (Железные ворота I) - средненапорная гидроэлектростанция на Дунае на границе Сербии и Румынии, в сужении Железные ворота в 943 км от устья. Расчетный напор - 27,16 м.

Низконапорные - это гидроэлектростанции, у которых напор воды небольшой, от трех до 25 метров. Такие ГЭС располагаются обычно горных небольших реках, и на небольших по водности реках равнин. Янискоски ГЭС расположена на реке Паз в Мурманской области Российской Федерации счатается низконапорной. Расчетный напор - 21,5 м.

В зависимости от напора воды, в гидроэлектростанциях применяются различные виды турбин. Для высоконапорных - ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами. На средненапорных ГЭС устанавливаются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, на низконапорных - поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах.

Принцип работы всех видов турбин схож - вода, находящаяся под давлением (напор воды) поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия, таким образом, передается на гидрогенератор, который и вырабатывает электроэнергию. Турбины отличаются некоторыми техническими характеристиками, а также камерами - стальными или железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды.

Виды ГЭС по принципу использования природных ресурсов

Гидроэлектрические станции также разделяются в зависимости от принципа использования природных ресурсов, и, соответственно, образующейся концентрации воды. В результате выделяют следующие ГЭС: русловые и плотинные гидроэлектростанции, приплотинные гидроэлектростанции, деривационные гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие гидроэлектростанции.

Самыми распространенными типами ГЭС являются русловые и плотинные. Такие ГЭС сооружаются везде - и на равнинных реках (многоводных) и на горных реках. В таких ГЭС напор воды обеспечивается сооружением плотины и водохранилища. Плотина в такой ГЭС перегораживает русло реки полностью. Плотина строится, как правило, в более узком месте реки, там, где русло немного сжато.

Верхнесвирская гидроэлектростанция является русловой низконапорной ГЭС. Находится на реке Свирь в Ленинградской области, в городе Подпорожье.

Приплотинные гидроэлектростанции обычно строятся, когда напор воды очень высок. В приплотинной ГЭС необходимо также построить плотину, и плотина должна полностью перегородить русло реки. При этом машинный зал (здание гидроэлектростанции) будет размещаться непосредственно за плотиной, внизу.

Братская гидроэлектростанция, третья по величине в Росси, является приплотинной ГЭС. Находится гидроэлектростанция на Ангаре в городе Братск Иркутской области.

Деривационные гидроэлектростанции обычно размещаются на тех реках, где очень большой уклон реки. Так как уклон реки там очень большой, то, соответственно, очень большой напор воды. И строить плотину в таком месте нет необходимости. А хороший напор воды получается из-за большого уклона русла реки и деривации. В деривационной ГЭС вода идет по специальным водотокам прямо из русла к самому машинному залу (зданию гидроэлектростанции).

Примером деривационной ГЭС является Разданская гидроэлектростанция (Атарбекянская ГЭС), которая находится на реке Раздан, вблизи города Раздан, Армения.