Физическое лицо (Physical person) - это

человек имеющий права и обязанности, может вести предпринимательскую деятельность после государственной регистрации, обладает правоспособностью и в силу возраста и субъективных качеств - дееспособностью, которая по решению суда может быть ограниченной

Понятие физического лица, дееспособность физических лиц, правоспособность физических лиц, физическое лицо депутат, правовой статус физического лица Президента, правовой статус осужденных физических лиц, физические лица с ограниченными возможностями, правовое положение физических лиц, правовой статус физических лиц военнослужащих, налогообложение физических лиц, физическое лицо-предприниматель, налоговые проверки физического лица-предпринимателя, отличие физического лица от юридического, положение физических лиц иностранцев в праве РФ, правовое положение физических лиц в международном праве, классы физических лиц в обществе

Структура публикации

- Физическое лицо - это, определение

- Характеристики физического лица

- Физическое лицо резидент

- Физическое лицо нерезидент

- Правоспособность физических лиц

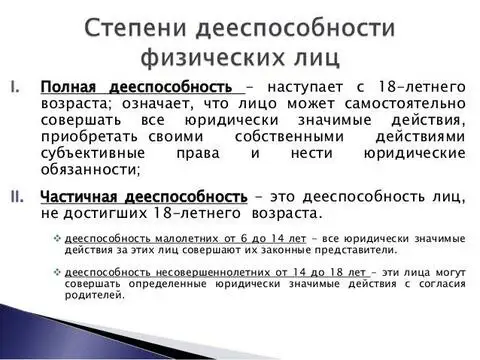

- Дееспособность физических лиц

- Полная дееспособность физических лиц

- Частичная дееспособность физических лиц

- Ограниченная дееспособность физических лиц

- Недееспособность физических лиц

- Правовые статусы физических лиц с ограниченными правами

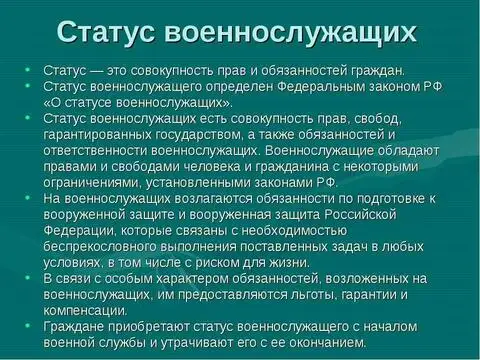

- Правовой статус военнослужащих

- Правоспособность военнослужащих

- Дееспособность военнослужащих

- Гражданско-правовая ответственность военнослужащих

- Правовой статус осужденных физических лиц

- Правоспособность осужденных физических лиц

- Дееспособность осужденных физических лиц

- Правовой статус физических лиц с ограниченными возможностями

- Правоспособность физических лиц с ограниченными возможностями

- Дееспособность физических лиц с ограниченными возможностями

- Правовой статус государственного служащего

- Правоспособность физических лиц чиновников

- Дееспособность чиновника

- Гражданско-правовая ответственность чиновников

- Правовой статус физических лиц силовиков в РФ

- Правовой статус сотрудников органов ФСБ

- Правовой статус сотрудника полиции

- Правовой статус физического лица - депутата

- Деятельность депутата

- Неприкасаемость депутата

- Правовой статус физического лица Президента

- Полномочия Президента Росси йской Федерации

- Социальные гарантии после отставки

- Правовое положение физических лиц-иностранцев в праве РФ

- Права иностранцев на образование

- Право на политическое убежище физических лиц иностранцев

- Правовое положение женщин-иностранок в РФ

- Имущественное право иностранцев в России

- Право на получение национального режима для иностранцев

- Право иностранцев на работу в России

- Право на занимаемую должность для иностранцев в РФ

- Авторские права иностранцев в России

- Право иностранцев на предпринимательскую деятельность

- Правовое положение российских граждан за рубежом

- Правовое положение физических лиц в международном праве

- Правовой статус недееспособных физических лиц в международном праве

- Возрастные ограничения дееспособности физических лиц в международном праве

- Виды налогообложения физических лиц

- Государственная пошлина с физических лиц

- Налог на недвижимость физических лиц

- Налог на покупку иностранных денежных знаков с физических лиц

- Налог на рекламу с физических лиц

- Налог для владельцев транспортных средств

- Подоходный налог физических лиц

- Регистрационный сбор с физических лиц при регистрации предпринимательства

- Сбор за парковку автотранспорта с физических лиц

- Сбор за пограничное оформление с физических лиц

- Сбор за уборку территорий населенных пунктов с физических лиц

- Таможенные платежи с физических лиц

- Взносы в Пенсионный фонд физических лиц

- Физическое лицо - предприниматель

- Отличие физического лица от юридического

- Классы физических лиц в обществе

- Физические лица в рабовладельческом обществе

- Физические лица - рабы

- Физические лица - рабовладельцы

- Правовое положение физических лиц в феодальном обществе

- Физическое лицо - феодал

- Физическое лицо - вассал

- Физическое лицо - крепостной крестьянин

- Положение физических лиц в капиталистическом обществе

- Физическое лицо - капиталист

- Физическое лицо - наемный рабочий

- Гражданское право и правовые статусы физических лиц в истории

- История права граждан в странах Древнего мира Гражданское право в древнем Египте (IV-II тысячелетии до н.э)

- Гражданское право в древнем Египте (IV-III тысячелетии до н.э)

- Правовой статус граждан в Древнем Вавилоне (II тысячелетие до н.э)

- Право граждан в Древней Индии (II-I тыс. до н.э)

- Гражданские взаимоотношения в Древнем Китае (II тысячелетие до н.э.)

- История права граждан античного мира (IX в до н.э-IV в. н. э.)

- Право граждан в античных Афинах (конец VII в. до н.э.)

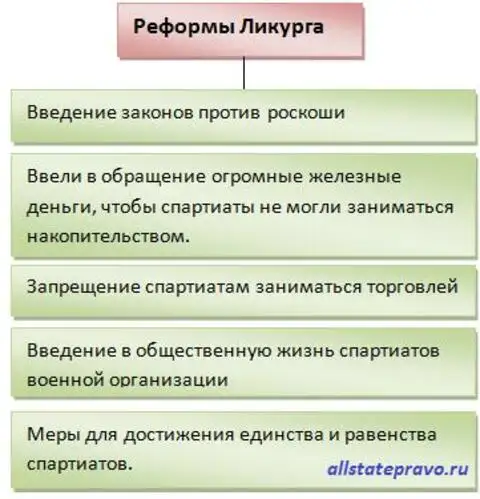

- Государственный строй и право граждан Древней Спарты (IX-VII в. до н.э)

- Правовой статус граждан и различных групп населения в Риме (VI в до н.э-IV в. н. э.)

- Правовое положение римских граждан

- Правовое положение латинов и перегринов

- Положение рабов

- Правовое положение вольноотпущенников

- Права колонов

- История государства и права граждан средних веков (IV-XVII вв н.э.)

- История создания византийского гражданского права (395-1453 гг.)

- Особенности гражданского права Франции в Средние века (V-XIII вв.)

- Средневековое государство и гражданское право в Германии (IV-XIII вв.)

- Источники гражданского права в средневековой Германии

- Правовой статус основных групп населения по Саксонскому Зерцалу

- Государство и гражданское право в средневековой Англии (IV-XVI вв.)

- Каноническое право граждан в средневековой Европе (VI-XVI вв.)

- Государство и гражданское право Арабского халифата (с V в. н. э.)

- Государство и гражданское право Китая в средние века (II-XIV вв.)

- Гражданское право Японии в средние века (VII-XIX вв.)

- История государства и гражданское права в Новое время (XVIII-XX вв н.э.)

- Государство и гражданское право Англии в Новое время (XVII в.)

- Конституционное законодательство в Англии после реставрации Стюартов и Хабеас (XVII в.)

- Государство и гражданское право США (XVIII-XIX вв.)

- Гражданское право Франции (XVIII-XX вв.)

- Гражданское законодательство Германии (XIX в.)

- Гражданское право Японии в Новое и Новейшее время (XIX-XX вв.)

- Гражданские права Китая в Новое и Новейшее время (XIX-XX вв.)

- Авторы, источники и ссылки

- Создатель статьи

- Ответственные администраторы

- Источники текстов

- Использованные сервисы

Физическое лицо - это, определение

Физическое лицо - это человек, гражданин государства или без гражданства, имеющий права и обязанности. Физ. лицо может осуществлять экономическую деятельность от своего имени, право проводить некоторую хозяйственную деятельность. Физ. лицо обладает правоспособностью и дееспособность, полная дееспособность возникает с достижением совершеннолетия, которая по решению суда может быть ограничена. Согласно ГК России, физическое лицо может заниматься предпринимательской деятельностью после государственной регистрации.

Физическое лицо - это гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства) как субъект гражданского права, в отличие от юридического лица, являющегося коллективным образованием.

Физическое лицо - это гражданин, человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К физическим лицам относят граждан данной страны, иностранных граждан, лиц без гражданства, которые действуют в экономике в качестве самостоятельных субъектов, обладают правом лично проводить определенные хозяйственные операции, регулировать экономические отношения с другими лицами и организациями, вступать в отношения с юридическими лицами. Физическое лицо действует от собственного имени, не нуждается в создании и регистрации фирмы, предприятия, что необходимо юридическим лицам.

.Физическое лицо - это человек, субъект права (носитель прав и обязанностей).

Физическое лицо - это самая простая организационно-правовая форма субъекта хозяйственной деятельности, для которой не предусмотрено учредительных документов и стартового капитала. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, любое физическое лицо может осуществлять предпринимательскую деятельность только после государственной регистрации, установленной законом. Осуществив такую регистрацию, физическое лицо приобретает статус физического лица - предпринимателя.

Физическое лицо - это бизнесмен наряду с общим правовым положением человека еще и специальное, например право заключать соответствующие договоренности, быть обязанной стороной в публичных договорах т. п. Правовое положение физического лица - бизнесмена урегулирован специально главой 5 ГК и другими текущими законами России.

Физическое лицо - это человек как участник гражданских отношений. Это означает, что любой человек, независимо от его пола, возраста, состояния здоровья, гражданства может быть наделена правовым статусом физического лица и быть участником соответствующих общественных отношений.

Физическое лицо - это люди, члены общества. Основной чертой физического лица является его принадлежность определенному биологическому виду - homo sapiens, т.е. физическое лицо - это человек, индивид.

Физическое лицо - это, попросту говоря, человек. А человек может быть гражданином РФ, иностранным гражданином и вообще не иметь гражданства ни одной страны (быть лицом без гражданства). Так что под физическим лицом следует понимать граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Физическое лицо - это гражданин Российской Федерации, иностранного государства либо лицо без гражданства, наделённое правами и обязанностями в силу самого факта существования. Иными словами, это человек, который выступает в качестве субъекта правоотношений. В силу рождения он обладает правоспособностью, в силу возраста и субъективных качеств - дееспособностью. Как первое, так и второе свойство может быть ограничено только законодательством и лишь по решению суда.

Физическое лицо - это гражданин или лицо без гражданства обладающее совокупностью определённых прав и обязанностей.

Физическое лицо - это человек, который является гражданином любого государства и имеет определённые права и обязанности. Физическое лицо зачастую выступает в качестве субъекта правоотношений.

Физическое лицо - это индивид, который выступает в качестве лица, наделенного гражданской правосубъектностью.

Физические лица - это все люди в качестве субъектов права (граждане, иностранцы, лица без гражданства).

Характеристики физического лица

Под физическим лицом понимается человек как биологическое существо. Юридическое значение понятие физического лица имеет постольку, поскольку оно соединяется с особенностями его правоспособности, учитывающей положение человека как социального индивидуума, как первоначального субъекта всего многообразия социальных отношений. В юридическом смысле слова под физическими лицами понимаются граждане и лица без гражданства.

Гражданин Российской Федерации характеризуется его правовой связью с Российским государством, иностранный гражданин - с соответствующим зарубежным государством, а лица без гражданства не имеют таковой связи ни с одним из государств. Особую категорию субъектов административного права образуют физические лица, общегражданский статус которых одновременно сочетается с особенностями правового положения тех или иных индивидов, определяемыми их служебным статусом, выполнением специфических социальных функций и другими обстоятельствами.

В подобных случаях административная правоспособность (точнее правосубъектность) физического лица как обычного гражданина и его правоспособность в части, связанной со спецификой его статуса, не совпадают. Нередко они четко дифференцируются в законодательстве. Например, законодательство об административных правонарушениях субъектами одних и тех же правонарушений признает одновременно граждан и должностных лиц.

Закон об основах организации государственной службы в Российской Федерации, в частности, формирует административную правосубъектность государственных служащих как таковых, а не как граждан с характерным для всех них статусом. Следовательно, наряду с гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства к субъектам административного права могут быть отнесены физические лица других категорий.

Физическое лицо резидент

Резидент - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в определённом государстве и полностью подчиняющееся его национальному законодательству.

К резидентам Российской Федерации относятся:

- физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным органом государственной власти соответствующего иностранного государства вид на жительство, временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;

- постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях;

- сама Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, российские муниципальные образования.

Физическое лицо нерезидент

Нерезиденты (англ. resident) - юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом.

Также это могут быть организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, или находящиеся в стране иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства.

Правоспособность физических лиц

Физическое лицо как участник гражданских правоотношений обладает рядом общественных и естественных признаков и свойств, которые определенным образом индивидуализируют его и влияют на его правовое положение - его правовой статус. К таким признакам и свойствам следует отнести: имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол.

В национальном законодательстве Российской Федерации зачастую происходит подмена понятий «физическое лицо» и «гражданин» - типичный пример: в Гражданском кодексе РФ понятие "физические лица" использовано как синоним понятия "граждане" (имеются в виду граждане Российской Федерации), также глава 3 ГК РФ носит название «Граждане (физически лица)», разграничивая таким образом физические лица от юридических.

В международных соглашениях, а также в законодательстве многих стран понятие «граждане» вообще не употребляется, а используется понятие «физические лица», которое имеет более широкое содержание, поскольку охватывает всех людей как участников гражданских и других правоотношений на территории данной страны (или стран). Не указывая на территориально-гражданственную принадлежность физическое лицо может обозначаться в законодательстве просто как «лицо».

Жизнедеятельность человека пронизана частым вступлением в различные правоотношения. Для участия в правоотношениях люди должны обладать определенными качествами (правоспособностью и дееспособностью), получившими в праве обобщающее понятие «правосубъектность». В соответствии с ГК РФ правоспособностью гражданина является способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособностью обладают все граждане независимо от возраста. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.

Дееспособность определяется в ГК РФ как способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность - это чисто «человеческая» категория, присущая исключительно физическим лицам. Обладать дееспособностью - означает иметь способность лично совершать различные юридические действия: осуществлять правомочия собственника, заключать договоры, выдавать доверенности, нести ответственность за свои действия.

Особым статусом обладают физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. Вообще физическое лицо часто рассматривается в противоположность юридическому лицу. Очевидно, что юридическое лицо и физическое лицо - это два разных субъекта права, каждый из которых обладает обособленным имуществом, самостоятельно участвует в гражданском обороте от своего имени и на свой риск, несет самостоятельную имущественную ответственность. Поэтому предпринимательская деятельность гражданина «путем создания юридического лица» невозможна в принципе.

Что же касается предпринимательской деятельности физического лица (индивидуальной предпринимательской деятельности), то она может осуществляться гражданином только непосредственно, без образования юридического лица, от своего имени, на свой риск и под свою ответственность. Итак, подытожим: физическое лицо - термин в гражданском праве, употребляемый для обозначения человека как участника правоотношений, носителя гражданских прав и обязанностей.

Понятие «физическое лицо» шире понятия «гражданин», т.к. последнее предполагает частное определение физического лица имеющего определенную связь с государством (гражданство). Фактор гражданства является лишь элементом характеристики физического лица. Правовой статус физического лица определяется его правовым положением по действующему законодательству.

Правовой статус физического лица, по нашему мнению - это его возможность вступать в различные правоотношения, нести права и обязанности. Правовой статус определяется признаками каждого конкретного человека, такими, как: имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол. Например, вступать в брак физическое лицо на территории РФ по общему правилу может только по достижении определенного возраста (фактор - возраст), а также только за представителя противоположного пола (фактор - пол).

Человек - субъект множества прав и обязанностей, в том числе и гражданских. Гражданское законодательство РФ для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет понятие «гражданин». Это понятие характеризует, как мы уже указали выше, человека как лицо, состоящее в определенной связи с государством. Следовательно, гражданин - понятие юридическое. Гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица и государства, находящую выражение в их взаимных правах и обязанностях.

Гражданское законодательство, употребляя понятие «граждане», имеет в виду граждан данного государства - Российской Федерации. Вместе с тем иные федеральные законы указанные понятия разделяют, устанавливая особые режимы правового регулирования для каждого из них. Так, в соответствии с законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» к российским физическим лицам относятся лица, имеющие постоянное или преимущественное место жительства на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации или имеющие право постоянного проживания в Российской Федерации либо зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Критерием разделения, как видно, является только территория преимущественного проживания человека. Данный вывод, с точки зрения автора, принципиально важен в силу того, что отдельными законодательными актами установлен запрет на участие российских граждан в осуществлении отдельных видов внешнеторговой деятельности. В состав «физических лиц» входят граждане, иностранные граждане и лица без гражданства.

Легальные определения понятий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» содержатся в Законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:

- иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства;

- лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

Заметим, что в целях Закона понятие "иностранный гражданин" включает в себя понятие "лицо без гражданства", за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. Таким образом, для двух категорий «лиц» установлен по общему правилу единый правовой режим, за исключением случаев, когда это прямо обговорено законодателем.

Аналогичное «решение» мы находим и в Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают (утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН), которой устанавливает, что термин "иностранец" означает, с должным учетом положений Декларации, любое лицо, не являющееся гражданином государства, в котором оно находится.

Правоспособность - установленная законом способность лица или организации быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей. Способность быть субъектом права как такового принято называть «общей правоспособностью», которая признается за гражданами с момента их рождения, а за юридическими лицами и публично-правовыми образованиями - с момента их создания.

Отраслевая правоспособность - юридическая способность лица быть субъектом отношений в той или иной отрасли права. В каждой отрасли права момент возникновения правоспособности и объём потенциальных прав (содержание правоспособности) могут быть неодинаковыми. Современным базовым принципом большинства правовых систем мира является признание равной гражданской правоспособности всех граждан независимо от пола, имущественного положения, расы и т.д.

Правоспособность приобретается с рождением и исчезает со смертью. Ранее гражданским законодательством некоторых стран предусматривалась возможность лишения человека всех гражданских прав - гражданская смерть. В настоящее время использование таких мер вышло из широкого правоприменительного оборота. В Российской Федерации гражданская правоспособность гражданина признаётся в равной мере за всеми гражданами.

Содержание гражданской правоспособности граждан указано в Гражданском кодексе Российской Федерации:

- «граждане могут иметь имущество на праве собственности;

- наследовать и завещать имущество;

- заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью;

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

- совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

- избирать место жительства;

- иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных, охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;

- иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Гражданская процессуальная правоспособность - способность иметь гражданско-процессуальные права и обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов:

- гражданской процессуальной правоспособностью, то есть потенциальным правом быть участниками гражданского процесса, в Российской Федерации в равной степени обладают граждане РФ;

- иностранные граждане;

- лица с двойным гражданством;

- лица без гражданства;

- российские юридические лица;

- иностранные организации, общества, учреждения любых организационно-правовых форм вне зависимости от формы собственности;

- Российская Федерация;

- субъекты Российской Федерации;

- муниципальные образования Российской Федерации;

- иностранные государства.

Фактически гражданская процессуальная правоспособность признаётся в Российской Федерации за любым носителем субъективного права. Так например, самостоятельным участником гражданского процесса может быть трудовой коллектив. В связи с тем, что судебная защита права производна от охраняемого законом субъективного права, гражданская процессуальная правоспособность возникает с момента возникновения правоспособности в соответствующей отрасли материальной права.

Специальная правоспособность - способность лица быть участником правоотношений, возникающих в связи с занятием определенных должностей (президент, судья, член парламента), или принадлежность лица к определенным категориям субъектов права (работники ряда транспортных средств, правоохранительных органов и др.).

Возникновение специальной правоспособности обусловливается выполнением особых требований или наступлением определенных обстоятельств. (Например, судьёй в Российской Федерации может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, определенный практический опыт, и возраст не менее 25 лет.

Для избрания на должность президента США требуется рождение на территории США (не только на сухопутной территории самого государства, но, например,на корабле идущим под американским флагом), гражданство США, достижение 35-летнего возраста и постоянное проживание на территории США не менее 14 лет.

Дееспособность физических лиц

Дееспособность - возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. Согласно Конституции РФ в полном объеме дееспособность возникает у лица по достижении им совершеннолетия. Граждане с 14 до 18 лет являются частично дееспособными. Дееспособность граждан - это способность гражданина своими.

Дееспособность предполагает осознанность лицом своих действий. Понятие дееспособность состоит из нескольких элементов: способности лица самолично осуществлять свои права, возлагать на себя обязанности и приобретать новые права.

Выделяют, как вид дееспособности, гражданскую правовую дееспособность, которая предполагает гражданские права и обязанности и большей частью регламентируется Гражданским Кодексом РФ. Классифицирует гражданскую правоспособность согласно ГК следующим образом. До 6 лет ребенок считается абсолютно недееспособным в силу абсолютно не зрелой психики, что не отменяет его правоспособности, так как правоспособность возникает с момента рождения.

От 6 лет до 14 лица считаются Гражданским Кодексом малолетними, но при этом ГК закрепляет за ними дееспособность малолетних, которое обозначает:

- мелкие бытовые сделки, то есть сделки, направленные на удовлетворение повседневных потребностей, исполняются обычно при их совершении и незначительны по сумме;

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие регистрации или нотариального удостоверения;

- сделки по распоряжению денежных средств, предоставленных законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения.

Также следует отметить, что малолетние не обладают гражданской деликтоспособностью, то есть не могут нести ответственность за свои действия. В качестве представителя лицам до 14 лет назначается опекун. Лица в возрасте от 14 до 18 лет считаются обладающими частичной дееспособностью, поскольку могут совершать сделки лишь с письменного согласия родителей или законных представителей.

Впрочем, частично дееспособное лицо может осуществлять ряд прав самостоятельно: свободно распоряжаться своими заработками, стипендией осуществлять права автора произведений искусства, науки, литературы и т.д. вносить вклады в кредитные организации с 16 лет лицо может быть членом кооператива самостоятельно нести ответственность за свои действия

В полном объеме дееспособность возникает с 18 лет. Согласно ГК лицо, достигшее совершеннолетия, полностью несет ответственность за свои действия, при этом ГК закрепляет два случая наступления дееспособности до 18-летия:

- эмансипация лица от 16 лет, осуществляющую трудовую деятельность или предпринимательскую деятельность;

- вступление несовершеннолетнего лица в брак.

Эмансипация происходит путем дачи согласия несовершеннолетнего лица, обоих родителей или представителей лица с принятием в дальнейшем решения органов опеки и попечительства или суда. Если гражданин вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, он может быть признан судом недееспособным. Дело о признании гражданина недееспособным может быть начато по заявлению членов семьи, прокурора, органов опеки и попечительства, психиатрического лечебного заведения и других лиц.

Для определения психического состояния лица назначается судебная экспертиза. Дееспособность не может быть ограничена кроме как в случаях, предусмотренных законом. Суд может ограничить права частично дееспособных лиц. В случаях, когда брак с несовершеннолетним признан недействительным, суд может ограничить дееспособность несовершеннолетнего бывшего супруга.

Либо лицо может быть ограничено в дееспособности, если его действия ставят в тяжелое материальное положение его семью. Гражданская дееспособность иностранного лица определяется по личному закону физического лица. Гражданская дееспособность наступает в полном объеме:

- по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста со времени вступления в брак до достижения возраста 18 лет, в случаях, когда это допускается законом;

- с момента эмансипации.

Одним из условий наличия дееспособности является наличие воли.

Полная дееспособность физических лиц

Полностью дееспособные граждане - это граждане, достигшие 18 лет (совершеннолетние граждане). В некоторых случаях полная дееспособность возникает до достижения 18 лет, а именно:

- вступление в брак до 18 лет;

- когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший этого возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак;

- снижение брачного возраста ниже 16 лет возможно только в тех субъектах РФ, где разрешено вступление в брак до шестнадцатилетнего возраста. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения барка до достижения восемнадцати лет. При признании барка недействительным (например, фиктивный брак) суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Другим основанием для приобретения полной дееспособности является эмансипация. Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.

Основаниями эмансипации являются работа по трудовому договору или занятие предпринимательской деятельностью. Полная гражданская дееспособность позволяет гражданам самостоятельно приобретать любые гражданские права, так же, как и принимать на себя и исполнять любые гражданские обязанности.

Частичная дееспособность физических лиц

Частично дееспособными принято называть граждан, не достигших 18 лет, т. е. несовершеннолетних. Несовершеннолетние своими действиями, т. е. самостоятельно, могут приобретать не все, а только определенный круг гражданских прав. Другие же права они вправе приобретать только с согласия родителей, усыновителей или попечителей или же только через сделки, совершаемые от их имени родителями, усыновителями или опекунами. Это зависит от возраста несовершеннолетнего.

За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Но малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:

- мелкие бытовые сделки;

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (подарок), не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами совершать сделки. Однако на это требуется письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей. В противном случае сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей, усыновителей или попечителей, может быть признана судом недействительной. В то же время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать ряд сделок самостоятельно.

Сюда относятся:

- мелкие бытовые сделки;сделки по распоряжению своим заработком, стипендией и иными доходами;

- осуществление прав автора произведения науки, литературы и искусства, изобретения и тому подобного объекта;

- внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими.

Ограниченная дееспособность физических лиц

Ограничение дееспособности граждан не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Одним из таких случаев является ограничение судом дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами.

В случае ограничения дееспособности гражданина над ним устанавливается попечительство, и он может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, в противном случае сделка может быть признана судом недействительной. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

Недееспособность физических лиц

Недееспособность - неспособность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Гражданин признается недееспособным в силу недостижения определенного возраста либо вследствие психического расстройства.

В Российской Федерации недееспособность признается за гражданином в силу недостижения им совершеннолетия, то есть недостижения восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Совершеннолетний гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над лицом, признанным недееспособным, устанавливается опека; при этом такое лицо полностью сохраняет правоспособность.

Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестёр) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения. В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих действий или руководить ими.

Судья в порядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании гражданина недееспособным при наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина назначает для определения его психического состояния судебно-психиатрическую экспертизу. При явном уклонении гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном заседании с участием прокурора и психиатра может вынести определение о принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу.

Эксперты должны решать вопрос о наличии психического расстройства (медицинский критерий, согласно которому предпосылкой недееспособности являются нарушения психотического уровня с различным сочетанием продуктивных или дефицитарных расстройств) и о его влиянии на степень подэкспертного понимать значение своих действий и руководить ими(психологический критерий, традиционно именуемый также юридическим).

При этом эксперты не вправе делать вывод о недееспособности: данный вопрос решается лишь судом. Экспертное заключение, как и все другие доказательства - объяснения заявителя, заинтересованного лица, его представителя и третьих лиц, показания свидетелей, консультации и пояснения специалистов, письменные и вещественные доказательства, аудиозаписи и видеозаписи, - не имеет для суда заранее установленной силы: доказательства оцениваются лишь в их совокупности. Суд вправе как принять экспертное заключение в качестве обоснования выводов суда, так и отвергнуть его.

Заявление о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с участием самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства. Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, если это возможно по состоянию здоровья гражданина. Согласно законодательству, при значительном улучшении психического состояния гражданина и отпадении оснований, в силу которых он был признан недееспособным, возможно принятие судебного решения о восстановлении его дееспособности и снятии опеки.

Решение суда о признании гражданина недееспособным влечёт за собой автоматическую утрату им многих своих прав: права распоряжаться личным имуществом, местом жительства, участвовать в выборах, вступать в брак, воспитывать детей, выбирать род занятий, подавать заявления в органы государственной власти, местного самоуправления и др., самостоятельно совершать завещание, сделки, быть усыновителем; без его согласия может быть произведено расторжение брака, усыновление его детей, обработка его персональных данных.

Правозащитные организации отмечают несовершенство института недееспособности и опеки в России, приводящее во многих случаях к ограничениям прав, несоразмерным интересам защиты лиц с психическими расстройствами, и к низкой правовой их защищённости. В октябре 2009 года Комитет ООН по правам человека выразил озабоченность в связи с большим количеством лишённых дееспособности граждан в России и отсутствием процедурных и материальных гарантий против непропорционального ограничения их прав.

Несовершенство существующей системы приводит к частым нарушениям прав недееспособных лиц например, к злоупотреблениям в целях присвоения имущества. Отдельной проблемой является низкий уровень правовой защищённости недееспособных, помещённых в психиатрические больницы и психоневрологические интернаты, и нередко их полная зависимость от этих учреждений, зачастую выполняющих функции опекунов.

Профессиональными правозащитными организациями высказывались предложения по реформированию института недееспособности в России; проводились круглые столы, посвящённые этой тематике. Рекомендации, выработанные участниками круглых столов, направлялись в органы государственной власти. Федеральным законом были внесены поправки в Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и в Гражданский процессуальный кодекс РФ, согласно которым суд, принимая решение о признании гражданина недееспособным, должен предоставить ему право изложить свою позицию лично или через выбранных им самим представителей.

Психиатрическая помощь оказывается недееспособным без их согласия по просьбе или с согласия их законных представителей лишь в том случае, если недееспособные граждане сами не способны дать согласие на оказание психиатрической помощи; решение законного представителя или органа опеки и попечительства о помещении недееспособного гражданина в психиатрический стационар может быть обжаловано в суде.

Правовые статусы физических лиц с ограниченными правами

Гражданская правоспособность не может быть изменена или ограничена волей отдельных лиц. Отказ физического лица от принадлежащих ему прав не влечет за собой факта прекращения этих прав, за исключением случаев, когда такой отказ допускается законом. Сделки, акты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, ограничивающих гражданские права и обязанности физических лиц, признаются недействительными.

Но это не означает, что физическое лицо не может быть ограничено в правоспособности. Например, согласно ГК, физическое лицо может быть ограничено в осуществлении права на передвижение только в случаях, установленных законом. Такими случаями могут быть обвинения лица в совершении преступления, отбытие наказания за совершенное преступление или административное правонарушение.

При ограничении правоспособности необходимо придерживаться принципа справедливости и разумности. Итак, можно прийти к выводу, что ограничение правоспособности по общему правилу не допускается, а имеет место лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом. Закон допускает два вида ограничения гражданской правоспособности - добровольное и принудительное.

Правовой статус военнослужащих

Установленная законами, иными нормативными правовыми актами и гарантированная государством совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих. Военнослужащие обладают конституционными правами и свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными Федеральным законом «О статусе военнослужащих», федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, выражение своих мнений и убеждений, доступ к получению и распространению информации, не в праве разглашать государственную тайну, обсуждать и критиковать приказы командира. Участие военнослужащих в стачках, а равно иное прекращение исполнения обязанностей военной службы как средства урегулирования вопросов, связанных с прохождением военной службы, запрещаются.

Кроме того, военнослужащие не в праве заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельностью, если она не препятствует исполнению обязанностей военной службы. Военнослужащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями.

Военнослужащим запрещено получать гонорары за публикации и выступления, связанные с исполнением обязанностей военной службы, а также получать от физических лиц и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением обязанностей военной службы, за исключением ценных подарков (в том числе именных) и денежных сумм, которыми военнослужащие награждаются в порядке поощрения в соответствии с общевоинскими уставами.

Военнослужащим запрещено принимать без разрешения Президента РФ награды иностранных государств, международных и иностранных организаций. Военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение в интересах политических партий и общественных, в том числе религиозных трестов, а также для пропаганды отношения к ним.

Правоспособность военнослужащих

Законодатель определил содержание статуса военнослужащего посредством совокупности трех базовых элементов: прав, обязанности и юридической ответственности. Вместе с тем юридическая конструкция подобного рода фактически в полной мере определяет правовой статус личности независимо от ее социальной функции и роли, играемой ею в обществе.

Существующие на данный счет исследования предлагают проводить разграничения относительно общего и специального правового статуса гражданина, за основу которого принимается фактический объем прав и обязанностей, предоставленных последнему в зависимости от выполняемой им трудовой, политической или иной социальной деятельности. При этом во внимание, как правило, не принимаются достигнутые результаты, их качественная составляющая и социальная значимость.

Вывод такого рода подкрепляется конституционным положением, гарантирующим равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Таким образом, правовой статус военнослужащего можно определить как совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных Федеральным законом «О статусе военнослужащих», иными федеральными законами, федеральными конституционными законами, и иными нормативными правовыми актами РФ, обусловленных зачислением (поступлением) на военную службу и ее последующим прохождением.

Принимая во внимание, что, проходя военную службу, гражданин одновременно является участником нескольких правоотношений, обусловленных, с одной стороны, его государственно-правовой принадлежностью (гражданство, подданство), а с другой - исполнением обязательства по защите конституционного строя, обеспечения безопасности РФ, сохранения ее целостности и неприкосновенности суверенитета, его социально-правовой статус представляет собой довольно сложный конгломерат прав, обязанностей и ответственности.

Из существа названных правоотношений следует, что военнослужащий, будучи гражданином своего государства, в соответствии с общими требованиями норм отечественного законодательства, актами международного права о гражданских и политических правах и свободах должен наделяться общегражданскими правами и свободами, нести общегражданские обязанности и ответственность. Общегражданский статус человека и гражданина распространяется на военнослужащих с учетом возможностей его реализации в условиях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, что влечет за собой некоторые ограничения в конституционных правах и свободах.

Законодатель, учитывая особый характер исполнения обязанностей военной службы, предусматривает возможность ограничения некоторых прав в отношении военнослужащих. Военнослужащим, как и всем субъектам гражданского права для того, чтобы быть участниками гражданских правоотношений необходимо обладать правоспособностью и дееспособностью. Под правоспособностью понимается способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) и признается в равной мере за всеми гражданами.

Способность иметь права и нести обязанности является необходимым условием возникновения конкретных субъективных прав. Круг прав и обязанностей, которые могут иметь граждане Российской Федерации, весьма широк. Права и свободы граждан составляют основу конституционного строя Российской Федерации, делают человека самостоятельным субъектом, обладающим способностью требовать от органов государственной власти и управления реализации и защиты своих прав.

Правоспособность - это общая, абстрактная возможность быть субъектом права или обязанности, необходимая предпосылка их возникновения и реализации, а конкретные права и обязанности возникают, как правило, на основе юридических фактов. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Она сопутствует гражданину на протяжении всей жизни и не зависит от возраста, состояния здоровья, возможности осуществления прав и обязанностей, жизнеспособности.

При этом продолжительность его жизни не имеет значения. Поэтому правовые последствия, например возникновение наследственных правоотношений, закон связывает даже с непродолжительной жизнеспособностью ребенка, признавая его субъектом права. Смерть гражданина определяется в соответствии с Инструкцией по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. Хотя правоспособность возникает в момент рождения, она представляет собой не биологическое, а социально-правовое свойство, т.е. возникает не в силу природы, а приобретается в силу закона и означает юридическую возможность иметь права и обязанности.

Смертью гражданина признается не только прекращение его физиологического существования, но и объявление его умершим по основаниям и в порядке, предусмотренных законом. Так военнослужащий, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Правоспособность является общей предпосылкой участия в гражданских правоотношениях.

Это возможность иметь права и нести обязанности, которую субъекты реализуют по своему усмотрению. В отличие от других правоотношений, для участия лица в гражданском правоотношении в ряде случаев достаточно наделения его правоспособностью (приобретения права собственности в порядке наследования). Правоспособность характеризуется следующими признаками. Во-первых, возможности, составляющие содержание правоспособности, носят абстрактный характер.

Конкретным лицом они могут и не реализоваться (например, не каждый осуществляет возможность иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых законом). Во-вторых, правоспособностью лицо наделяется государством, но она возникает в силу рождения ребенка. Правоспособность не зависит от воли ее носителя и других лиц. Граждане наделяются равной правоспособностью. В-третьих, правоспособность неотчуждаема, может быть ограничена государством в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

Содержание правоспособности военнослужащих составляют те имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которыми он может обладать и которые определены и гарантированы Конституцией РФ. Так, например, могут иметь в собственности любое имущество, но могут ли заниматься любой законной деятельностью? В силу закона не могут.

В соответствии с ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащим запрещается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельностью, если она не препятствует исполнения обязанностей военной службы; заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенное лицо, оказывать содействие физическим и юридическим лицам используя свое служебное положение; получать гонорары за публикации и выступления, связанные с военной службой и совершать иные действия, указанные в законе.

Содержание правоспособности конкретизируется в ГК РФ, согласно которой граждане могут:

- иметь имущество на праве собственности;

- наследовать и завещать имущество;

- совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

- иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;

- заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью;

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

- избирать место жительства.

Следует подчеркнуть, что этот перечень не носит исчерпывающего характера. В содержание правоспособности военнослужащих входит и способность нести обязанности, вытекающие из существа обязательств. Так они вправе защищать себя всеми не запрещенными средствами, быть истцом и ответчиком с суде, заключать не запрещенные законом сделки, как от своего имени, так и через доверенного представителя.

О том, как государство регулирует объем правоспособности граждан, можно судить хотя бы по следующему: в ГК 1964 года, среди прав, которыми могут обладать граждане, названо право иметь имущество в собственности. Действующее законодательство устанавливает общее правило, согласно которому в собственности граждан может находиться любое имущество, количество и стоимость которого не ограничивается. Исключения из правила могут быть предусмотрены только законом и при определенных условиях. Речь идет о вещах ограниченных в гражданском обороте.

В состав гражданской правоспособности входит право на имя и право избирать место жительства. Право на имя отличается определенными особенностями и в первую очередь обязательностью его реализации. Кроме того это право является не только частноправовой, но и публично правовой категорией. Право на имя как неотъемлемое личное нематериальное право провозглашено в Международном пакте гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. В нем установлено, что каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно и иметь имя.

Для определения правового статуса гражданина как участника гражданско-правовых отношений важное значение имеет имя (фамилия, собственно имя и отчество) как средство индивидуализации личности. Первым толчком к гражданско-правовому регулированию и защите права на имя послужили имущественные интересы, связанные с именем. ГК устанавливает, что гражданин становится участником гражданского оборота, т.е. приобретает права и обязанности под своим именем, и военнослужащие не являются исключением из этого правила.

Не менее важно для статуса военнослужащего как участника гражданского оборота осуществление такого права как выбор им места жительства. В соответствии с Конституции РФ и международными актами о правах человека каждый гражданин РФ имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ. Определение места жительства имеет значение как для осуществления прав, так и для их защиты.

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Основным подтверждением постоянного мест жительства является регистрация по месту жительства, что ни в коей мере не огранивает граждан в праве на свободу передвижения и выбор места жительства. Ограничение права граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ допускается только на основании закона.

Закон «О статусе …» не устанавливает формальных ограничений права военнослужащих на свободу передвижения и выбор места жительства. В основном ограничения данного права содержатся в подзаконных актах. Необходимость поддержания боевой готовности воинских частей и обеспечения своевременности прибытия к месту военной службы требует постоянного пребывания военнослужащих в пределах территории военного гарнизона.

Своевременность прибытия к месту службы определяется из расчета отведенного времени на явку военнослужащего к месту прохождения им военной службы в случае объявления учебной (боевой) тревоги. Таким образом, для военнослужащих поддержанием боевой готовности является основанием для ограничения права на выбор места жительства. Немного иначе дело обстоит с правом свободного передвижения. В этом случае военнослужащие контрактной службы вправе покидать пределы гарнизона с разрешения командира воинской части. Военнослужащим по призыву выезд за пределы гарнизона запрещен.

Дееспособность военнослужащих

Закон определяет дееспособность как «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их». Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан является возможность самостоятельного заключения сделок (сделкоспособность) и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность (деликтоспособность).

Участие в гражданских правоотношениях предполагает реализацию правоспособности в целя приобретения субъективного права. Для возникновения субъективных прав и обязанностей необходимы определенные основания - юридические факты. Среди них наиболее распространенные договоры и иные сделки (правомерные действия), а также причинение вреда, неосновательное обогащение.

Поскольку правоспособностью гражданин наделяется в силу самого своего существования, полное ограничение правоспособности невозможно. Допускается лишь ограничения отдельного права и на определённый срок. Так, например, в соответствии с УК РФ в качестве наказания за совершенное преступление гражданин может быть на определённый срок ограничен в праве избирать место жительства, заниматься определенной деятельностью. Так же на основании ФЗ «О статусе …»военнослужащим запрещается заниматься предпринимательской деятельностью.

Общегражданский статус человека и гражданина распространяется на военнослужащих с учетом возможностей его реализации в условиях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, что влечет за собой некоторые ограничения в конституционных правах и свободах. Законодатель, учитывая особый характер исполнения обязанностей военной службы, предусматривает возможность ограничения некоторых прав в отношении военнослужащих.

В частности, военнослужащие не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности, если она не препятствует исполнению обязанностей военной службы; заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение.

Кроме прямых запретов, законодательными и иными нормативными правовыми актами предусмотрены ограничения военнослужащих в некоторых правах и свободах личности. С учетом необходимости поддержания боевой готовности воинских частей и обеспечения своевременности прибытия военнослужащих к месту прохождения службы введено ограничение свободы передвижения и права выбора места жительства. С учетом интересов военной службы допускается и ограничение других прав и свобод военнослужащих.

Вместе с тем подобная возможность должна быть реализована при условии, что такого рода ограничения прямо указаны в законе. Ограничения военнослужащих в отдельных правах и свободах обусловлены непосредственным возложением на органы и организации, в которых предусмотрена военная служба, в том числе и в условиях мирного времени, основного объема мероприятий по реализации конституционной обязанности по подготовке к вооруженной защите и защите Отечества, что, в свою очередь, обусловливает специфику исполнения военной службы.

Военнослужащие исполняют военную службу в интересах всего общества, в том числе в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, обороны страны и безопасности государства. Установление отдельных ограничений на возможность осуществления прав военнослужащих, по мнению законодателя, должно:

- обеспечить эффективную служебную деятельность военнослужащих;

- установить препятствия возможному злоупотреблению со стороны военнослужащих;

- создать условия для независимости служебной деятельности от какого-либо влияния, не связанного со службой.

Несоблюдение военнослужащим указанных ограничений может служить основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности, а при наличии состава преступления - к уголовной. Государство допускает ограничение дееспособности в случаях, предусмотренных законом. Ограничению подлежит лишь такой элемент, как сделкоспособность гражданина.

В соответствии с ГК РФ для ограничения полной дееспособности необходимо два взаимосвязанных условия:

- гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами;

- вследствие этого он ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

А согласно ФЗ «О государственной гражданской службе» государственные служащие не могут быть ими в виду ограниченной дееспособности. Связь между военной и гражданской службой очевидна - обе они государственные.

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, за убытки и моральный вред, причиненные военнослужащими, не находящимися при исполнении обязанностей военной службы государству, физическим и юридическим лицам, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, военнослужащие несут гражданско-правовую ответственность.

Военнослужащие хотя и ограничены в правоспособности, но ответственность они несут в полном объеме исходя из существа принятых на себя обязательств. В неслужебное время ответственность по принятым на себя обязательствам возникает на общих основаниях. возникает на общих основаниях.

Гражданско-правовая ответственность - один из видов юридической. ответственности, которому свойственны все признаки, характеризующие юридическую ответственность. В зависимости от конкретных обстоятельств ответственность по гражданскому праву может быть различной. Это зависит от характера правонарушения, субъектного состава гражданского правоотношения и ряда других обстоятельств.

Гражданско-правовую ответственность военнослужащие несут за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных гражданским законодательством обязательств, за ущерб, причиненный государству, юридическим лицам, гражданам, и в других случаях, предусмотренных законодательством.

Существуют понятия "вред", "ущерб", "убыток". Вред и ущерб рассматриваются в качестве синонимов. Убыток является денежным выражением вреда или ущерба. В соответствии с различным правовым положением субъектов на момент возникновения вреда и соответственно различным правовым основаниям возникновения обязательства по возмещению вреда гражданское законодательство и судебная практика различают вред "договорный" и "внедоговорный".

Правовой статус осужденных физических лиц

Лишение свободы как вид уголовного наказания заключается в принудительной изоляции преступника от общества с возложением обязанности подчиняться установленным в местах лишения свободы правилам поведения, соблюдение которых обеспечивается постоянным и всесторонним надзором за ним со стороны администрации учреждений, исполняющих наказания.

Правоспособность осужденных физических лиц

В соответствии с действующими нормами, определяющими правовой статус лиц, лишенных свободы, основой его содержания следует считать обязанности и права осужденных, установленные для граждан РФ с ограничениями, предусмотренными законодательством для осужденных, а также вытекающими из порядка и условий отбывания в конкретном виде исправительного учреждения.

Лишение свободы с юридической точки зрения представляет собой комплекс правоограничений: одних прав и свобод осужденный лишается полностью, в других - ограничивается, третьи - претерпевают видоизменения. Если говорить о лишении осужденного основных (конституционных) прав и свобод, то слова «лишение свободы» прежде всего означают невозможность свободного передвижения осужденного по территории РФ и выбора им места жительства, т.е. права и свободы, гарантированные гражданину.

Так, осужденные к лишению свободы, обязаны весь срок наказания находиться в исправительном учреждении. Им запрещено нарушать линию охраны объектов исправительных учреждений. Побег из мест лишения свободы, согласно ст. 313 УК, является преступлением. Вместе с тем определенным категориям осужденных разрешен выезд за пределы территории исправительных учреждений.

Так, работающим осужденным предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 12 до 24 рабочих дней с правом выезда за пределы исправительного учреждения. Кроме того, осужденным, содержащимся в исправительных и воспитательных колониях, а также оставленным в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены выезды за пределы мест лишения свободы в связи с исключительными личными обстоятельствами сроком до 7 суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно.

Время нахождения осужденного вне пределов исправительного учреждения засчитывается в срок отбывания наказания. Ограничения или лишения определенных прав и свобод граждан в статусе осужденного могут закрепляться не только в законе, но и в приговоре суда в виде дополнительного наказания, например, лишения права заниматься определенной деятельностью; а также в правилах режима, устанавливающих постоянный надзор за осужденными.

Многие конституционные права и свободы граждан в статусе осужденного могут быть не исполнены не прямо в силу их законодательного запрета, а косвенно, например, в силу режима исполнения наказания. Рассмотрим это на примере конституционного права на образование. Согласно Конституции РФ каждый гражданин имеет право на образование. Основное общее образование обязательно, в том числе и для осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет. Кроме того, осужденным, желающим получить среднее (полное) образование, администрация учреждения и органы местного самоуправления обязаны создать необходимые условия для этого.

В отношении получения высшего образования в уголовно-исполнительном законодательстве никаких норм не содержится. Другими словами, его получение теоретически возможно, но практически оно не реализуемо, ибо это связано с созданием в этих учреждениях специальных учебно-консультационных пунктов, что в настоящее время практически нереально. Возможность покидать пределы этих учреждений осужденным по причине учебы в вузах законодательство не предусматривает.

Резко ограничивается право гражданина пользоваться достижениями культуры и искусства, поскольку характер наказания в виде лишения свободы ограничивает возможности личности знакомиться с этими достижениями в условиях изоляции от общества и ограничения в свободе передвижения.

Свобода научного, технического и других видов творчества осужденных ограничивается в связи с тем, что в распоряжение осужденного не предоставляются необходимые для этого условия. Однако они имеют определенные возможности заниматься рационализаторской и изобретательской работой, участвовать в кружках художественной самодеятельности, заниматься изобразительным искусством. Их авторские права, права изобретателей и рационализаторов охраняются законом.

Конституция РФ гарантирует гражданам свободу слова, печати, собраний, митингов, демонстраций, шествий. Однако режим лишения свободы исключает возможность предоставления перечисленных свобод в полном объеме. Они имеют возможность выступать на собраниях, в многотиражных и стенных газетах учреждений, но все собрания осужденных, как и печать, организуются и находятся под контролем администрации.

Неприкосновенность жилища и охрана личной жизни, тайна переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, провозглашенные основным законом, на осужденных не распространяются. Их вещи, спальное место и они сами могут быть подвергнуты обыску или досмотру с целью обнаружения и изъятия запрещенных предметов, а корреспонденция и передачи подлежат цензуре и досмотру.

Итак, значительное количество конституционных прав и свобод граждан в правовом статусе осужденных к лишению свободы ограничивается, видоизменяется или вообще отсутствует. Однако многие из конституционных прав и свобод граждан целиком и полностью реализуются в правовом статусе осужденного. Положения Конституции РФ о том, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и иного положения, отношения к религии и т.д. сохраняются в правовом положении осужденного.

Аналогично решаются и положения Конституции РФ о том, что «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию», или о гарантиях на право получения любым гражданином квалифицированной юридической помощи и т.д.

Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданами своих обязанностей. Как гражданин РФ, осужденный обязан уважать Конституцию и другие российские законы, соблюдать правила общежития, уважать интересы других лиц, бережно относиться к государственному имуществу и т.д. Но ограничения есть и в этой сфере. В частности, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, в мирное время не призываются в ряды Вооруженных Сил.

Одно из основных общегражданских прав гражданина, закрепленное Конституцией РФ, - право на труд в правовом статусе осужденного к лишению свободы превращается в его обязанность трудиться. Согласно УИК РФ, каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться. Осужденные привлекаются в труду, как правило, на предприятиях исправительных учреждений, на государственных предприятиях или предприятиях иных форм собственности при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных. Осужденные вправе заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.

Осужденный, отбывая наказание в местах лишения свободы, является субъектом не только конституционных, но и иных закрепленных законодательными актами правоотношений, в частности, гражданско-правовых. С гражданско-правовой точки зрения осужденные продолжают оставаться праводееспособными субъектами имущественных отношений, хотя и здесь их правовой статус претерпевает изменения.

Дееспособность осужденных физических лиц

Право собственности осужденного ограничивается в части приобретения, владения, пользования и распоряжения определенными видами имущества. Так, осужденному запрещается иметь наличные деньги, ценные бумаги и определенные вещи. Он лишен права совершать имущественные сделки с другими осужденными в отношении имущества, находящегося в его личном пользовании. В качестве покупателя в местах лишения свободы осужденный может выступать лишь при приобретении продуктов питания и предметов первой необходимости в торговой точке учреждения.

В отношении имущества, находящегося вне мест лишения свободы, осужденный остается субъектом права собственности, но непосредственно пользоваться принадлежащим ему имуществом не имеет возможности. Распорядиться своим имуществом, т.е. вступить в договорные отношения купли-продажи, обмена, дарения, завещания, наследования, если они не требуют личного исполнения, осужденный может, действуя через своего представителя по договоренности. В данном случае видоизменяется не само право, а порядок его осуществления.

Ряд договорных правоотношений, возникших до осуждения, сохраняется, например, договор займа. Другие могут быть прекращены или отстрочены. Общегражданские права и обязанности осужденных составляют основу их правового статуса. Особое место в правовом положении осужденных составляют их специфические права и обязанности, которые условно можно разделить на два вида. Специальные права и обязанности первого вида связаны с ограничениями в общих правах и обязанностях осужденных.

Так, право осужденного на переписку, свидание, получение посылок или передач, право распоряжаться личным временем, право на приобретение и хранение разрешенных перечнем продуктов питания и предметов первой необходимости и др. является следствием ограничения осужденного в праве распоряжаться собой и результатами своего труда, участвовать в общественной жизни и т.д.

Некоторые права, например, право личной свободы, трансформируются в обязанность осужденного постоянно находиться в пенитенциарном учреждении, а право устраивать свою личную жизнь и свой быт в соответствии со своими представлениями и вкусами - в обязанность строго соблюдать распорядок дня, содержать в чистоте жилые помещения, соблюдать правила личной гигиены, в запрет вывешивать фотографии, репродукции, открытки на стенах и тумбочках, наносить себе и другим лицам татуировки и т.д.

Ограничения в праве вступать в любые имущественные правоотношения оборачиваются запретом продавать, дарить или отчуждать иным способом в пользу других осужденных предметы, изделия и вещества, находящиеся в личном пользовании.Права и обязанности второго вида реализуют в правовом статусе уголовно-правовые и уголовно-исполнительные правоотношения. К ним относятся право на улучшенные условия содержания, на условно-досрочное освобождение, право осужденных женщин на проживание вне колонии и т.п.

Специфические права и обязанности осужденных регулируются нормами уголовно-исполнительного права. В настоящее время наряду с УИК, они определяются прежде всего «Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений», специальными Постановлениями Правительства РФ, например, Постановлением «Об установлении минимальных норм питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы». Специфические права и обязанности носят не только карательно-воспитательный характер, но и выполняют функции обеспечения постоянного надзора за осужденными, предотвращают нарушения режима, рецидив.

Естественно, что специфические права и обязанности прекращаются с освобождением осужденных из мест лишения свободы. После освобождения из мест лишения свободы большинство общегражданских прав осужденных восстанавливается. Необходимо отметить, что не всегда правовой статус освобожденных из мест лишения свободы автоматически восстанавливается до статуса обычного правопослушного гражданина РФ, но это уже не связано с отбыванием наказания, а вытекает из так называемого института судимости.

Правовой статус физических лиц с ограниченными возможностями

В настоящие время перед современным обществом стоит непростая задача кардинального изменения отношения к людям с ограниченными возможностями путем создания для них условий для самореализации, равных возможностей; разработки и внедрения различных способов и мер, позволяющих им полноценно осваивать социальный опыт, существующую систему общественных отношений.

Для этого необходимо создать систему эффективной социальной поддержки, включающей социальные, медицинские, педагогические, психологические разделы их реабилитации, позволяющие инвалидам равноправно входить в общество здоровых людей. В Российской Федерации существует широкая законодательная и организационная поддержка людей с ограниченными возможностями. Человек, у которого обнаружены ограничения, может получить подтверждение статуса инвалида.

Это даст ему определенные социальные льготы: пособие, бесплатные лекарства, бесплатное техническое средство (протезы, коляску или слуховой аппарат), снижения цены по оплате жилья, санаторные путевки. До монетизации льгот инвалиды также получали бесплатный билет для проезда к месту отдыха, снижения цены на покупку автомобиля. Монетизация заменила часть льгот ежемесячными денежными дотациями.

Приобретение статуса инвалида предполагает одновременную разработку для человека индивидуальной программы реабилитации - основного документа, согласно которому он получает технические средства реабилитации, рекомендации по трудoустройству, направления на лечение.

Правоспособность физических лиц с ограниченными возможностями

Инвалид - это «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты».

Ограничение жизнедеятельности определяется как «полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью».

В настоящее время цивилизованные страны стараются решить социальные проблемы, связанные с ростом числа лиц с ограниченными возможностями, на основе научно-исследовательского подхода, использования материально-технических средств, детально разработанного юридического механизма, общенациональных и общественных программ, высокого уровня профессиональной подготовки специалистов.

Несмотря на предпринимаемые усилия и значительный прогресс медицины, количество лиц с ограниченными возможностями медленно, но стабильно растет. Например, детей, нуждающихся в специальном обучении, ежегодно становится больше на 3-5%. Это в основном дети с врожденной патологией: церебральный паралич, глухота, слепота, умственная отсталость.

В качестве причин инвалидности могут быть указаны:

- общее заболевание;

- трудовое увечье;

- профессиональное заболевание;

- инвалидность с детства;

- инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с войнами в период Великой Отечественной войны;

- военная травма или заболевание, полученные в период военной службы;

- инвалидность, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС, последствиями радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности подразделений особого риска;

- иные причины, установленные законодательством Российской Федерации.

При отсутствии документов о перечисленных выше обстоятельствах учреждение констатирует, что причиной инвалидности является общее заболевание, и одновременно оказывает заявителю содействие в поиске необходимых документов. После получения документов причина инвалидности изменяется без дополнительного очного освидетельствования инвалида.

В нашей стране неуклонно увеличивается число людей с ограниченными возможностями. С учетом перехода России к международным критериям и расширением медицинских показаний для установления инвалидности, по мнению экспертов, в ближайшие 10 лет следует ожидать увеличения числа инвалидов в 2-3 раза.

Дееспособность физических лиц с ограниченными возможностями

Чаще всего под «людьми с ограниченными возможностями» в научной литературе принято понимать людей, которые имеют те или иные ограничения в повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или сенсорными дефектами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла вариант трехзвенной шкалы ограниченных возможностей:

- недуг - любая утрата или аномалия психологической, либо физиологической, либо анатомической структуры или функции;

- ограниченные возможности - любое ограничение или потеря способности (вследствие наличия дефекта) выполнять какую-либо деятельность таким образом или в таких рамках, которые считаются нормальными для человека;